Per molte destinazioni, il turismo invernale è d’importanza vitale. A causa dei cambiamenti climatici, in molte località si prevedono stagioni invernali più brevi nonostante l’innevamento artificiale. Per molte destinazioni, il turismo invernale è d’importanza vitale. Nell’ambito degli strumenti di promozione della Nuova politica regionale (NPR), di Interreg e di Innotour, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) sostiene una serie di progetti che puntano ad aiutare le destinazioni turistiche ad adattarsi ai cambiamenti climatici.

Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla copertura nevosa in Svizzera sono preoccupanti: dal 1970 a oggi, il numero di giorni di innevamento sotto gli 800 metri di quota si è dimezzato, mentre a 2000 metri si è ridotto del 20 percento. Secondo gli scenari climatici di MeteoSvizzera, questa tendenza si protrarrà nei prossimi anni e decenni. È probabile che sotto i 1500 metri di quota sarà sempre più difficile che le stazioni sciistiche rimangano redditizie (Funivie Svizzere, 2024). Questo è dovuto non solo all’innalzamento del limite delle nevicate, ma anche alla diminuzione del numero di giorni sufficientemente freddi per l’innevamento artificiale. A titolo di esempio, a Engelberg, a quota 1037 metri, il numero di giorni con temperatura massima inferiore a 0° C si è quasi dimezzato rispetto agli anni 1970, passando da poco più di 40 a poco più di 20 giorni (MeteoSvizzera, 2024). Ai cambiamenti climatici si aggiungono la crescente concorrenza internazionale e l’evoluzione demografica. Dall’inizio degli anni 1990 questi fattori hanno determinato un calo delle presenze nelle stazioni sciistiche (skier-days) di oltre il 30 percento a livello nazionale (Funivie Svizzere, 2024c).

I progetti illustrati di seguito presentano processi e soluzioni per gestire il problema della mancanza di neve e le opportunità e i rischi connessi per le destinazioni turistiche.

Progetto Innotour «Kompass Schnee»: garanzia di innevamento e cambiamenti climatici

In collaborazione con l’Associazione svizzera dei manager del turismo (ASTM) e Svizzera Turismo, Funivie Svizzere ha lanciato il progetto «Kompass Schnee». Finanziato da Innotour, il progetto mira a aiutare le destinazioni turistiche a definire strategie per affrontare i cambiamenti delle condizioni climatiche e di innevamento. Sulla base dei dati e delle proiezioni climatiche attuali e in collaborazione con il Politecnico di Zurigo e l’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF), il promotori del progetto stanno sviluppando uno strumento destinato alle regioni di sport invernali per valutare le condizioni di innevamento attuali e future e definire misure di adattamento, tra cui l’ottimizzazione dell’offerta di sport invernali (p. es. attraverso l’innevamento artificiale e la modifica della durata della stagione), ma anche una maggiore promozione delle offerte che non dipendono dalla presenza di neve, come la cultura e la gastronomia. Nell’ambito del progetto è stata elaborata una scheda informativa sugli scenari climatici per l’inverno 2050 (Funivie Svizzere, 2024). «Kompass Schnee» si protrarrà fino al 2026. Ulteriori risultati verranno resi pubblici probabilmente nel corso dell’estate 2025 (Funivie Svizzere, 2024b).

Progetto Interreg «Beyond Snow»: alternative al turismo invernale puro

Molte stazioni sciistiche sotto i 1500 metri di quota dovranno riorientarsi strategicamente per ridurre la loro dipendenza dagli sport invernali classici. Il progetto Interreg «BeyondSnow» (2022-2025), finanziato nell’ambito della Nuova politica regionale (NPR), sostiene nove destinazioni turistiche di sei Paesi alpini particolarmente colpite dalla mancanza di neve. L’obiettivo è di aiutarle a impostare il percorso di adattamento e riorientamento. A partecipare come destinazione pilota per la Svizzera è la stazione di Sattel-Hochstuckli nel Cantone di Svitto, che nel 2023 è stata costretta a smantellare due dei tre impianti di risalita a causa di difficoltà finanziarie. Una decisione che ha suscitato viva emozione, come spiega Peter Niederer, vicedirettore del Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB), che ha lanciato il progetto: Sattel-Hochstuckli è infatti una delle prime stazioni sciistiche nate nelle Prealpi e la pratica dello sci fa parte della tradizione locale. Per questa ragione si è deciso di coinvolgere sistematicamente nel progetto gli attori locali. Con la partecipazione della popolazione sono state individuate 22 misure per preparare la destinazione alle sfide future. L’accento è stato posto sulla destagionalizzazione del turismo, sugli investimenti in eventi e cooperazioni e sulla riduzione dei costi fissi. Parallelamente si punta a fare in modo che l’infrastruttura sciistica sia utilizzabile modo flessibile quando le condizioni di innevamento lo consentono. Le destinazioni sciistiche che partecipano al progetto traggono vantaggio dallo scambio di esperienze. A Sattel-Hochstuckli, per esempio, si sta pensando di organizzare un evento di ultra trail ispirato a Métabrief (FR), un’altra destinazione che partecipa a «BeyondSnow». In futuro sarà sviluppato anche uno strumento decisionale digitale accessibile al pubblico per aiutare altre destinazioni turistiche ad adattarsi in modo proattivo al cambiamento delle condizioni di innevamento attraverso il riorientamento e la diversificazione dell’offerta (SAB, 2024).

Progetto Interreg «TransStat»: strategia sostenibile per il futuro dello sci nelle Alpi

Il progetto Interreg «TransStat» (2022-2025) coinvolge nove destinazioni sciistiche alpine in cinque Paesi e persegue un obiettivo simile a «Beyond Snow». Nelle destinazioni selezionate si sta sperimentando un approccio condiviso che coinvolge gli attori locali nell’ambito del quale vengono sviluppati scenari futuri per un turismo (sciistico) sostenibile. Questi scenari serviranno da base per impostare il processo di transizione. A tale scopo, «TransStat» sta creando una rete fisica e digitale di comprensori sciistici ‘in transizione’ per condividere conoscenze ed esperienze sul futuro. Un ulteriore obiettivo è quello di elaborare raccomandazioni politiche non solo per l’Arco alpino ma anche per i contesti regionali.

Progetto Innotour «Destinazioni resilienti al cambiamento climatico»: serve un approccio globale

Nelle destinazioni delle regioni di montagna i cambiamenti climatici comportano molteplici impatti che interessano direttamente il turismo. Il progetto «Destinazioni resilienti al cambiamento climatico» (2024-2026), promosso da Grigioni Vacanze (ente responsabile) e finanziato da Innotour, punta su un approccio complessivo. Martina Hollenstein Stadler, responsabile della sostenibilità di Grigioni Vacanze, spiega che l’obiettivo è fare in modo che le destinazioni turistiche affrontino in modo proattivo le sfide legate ai cambiamenti climatici. Precisa che il progetto non affronta solo la problematica della mancanza di neve, ma anche altri rischi e opportunità legati ai cambiamenti climatici. A titolo di esempio, per effetto delle estati sempre più calde nei centri urbani dell’Altopiano, le destinazioni di montagna devono prepararsi a un aumento delle presenze legato all’afflusso di persone in cerca di frescura (Serquet & Rebetez, 2011). D’altro canto, però, le precipitazioni sempre più intense provocheranno sempre più inondazioni e colate detritiche. Il progetto mira a garantire che le destinazioni partecipanti sviluppino un loro business model sostenibile a lungo termine. Nelle tre destinazioni pilota dei Grigioni (Lenzerheide, Engadin Samnaun Val Müstair e Vorderes Prättigau) è stato analizzato l’impatto diretto dei cambiamenti climatici sull’offerta e sono stati individuati i principali rischi e opportunità. Il team del progetto ha approntato una tabella di marcia e affiancherà le destinazioni nella prima fase di attuazione. Martina Hollenstein sottolinea che diventare resilienti ai cambiamenti climatici non è uno sprint, ma una maratona: «il nostro ruolo è avviare un processo che si protragga ben oltre la fine dei finanziamenti di Innotour». Il successo a lungo termine di una destinazione dipende anche dalla sua capacità di sfruttare le opportunità che si presentano.

La Nuova politica regionale (NPR) sostiene progetti di riorientamento del turismo

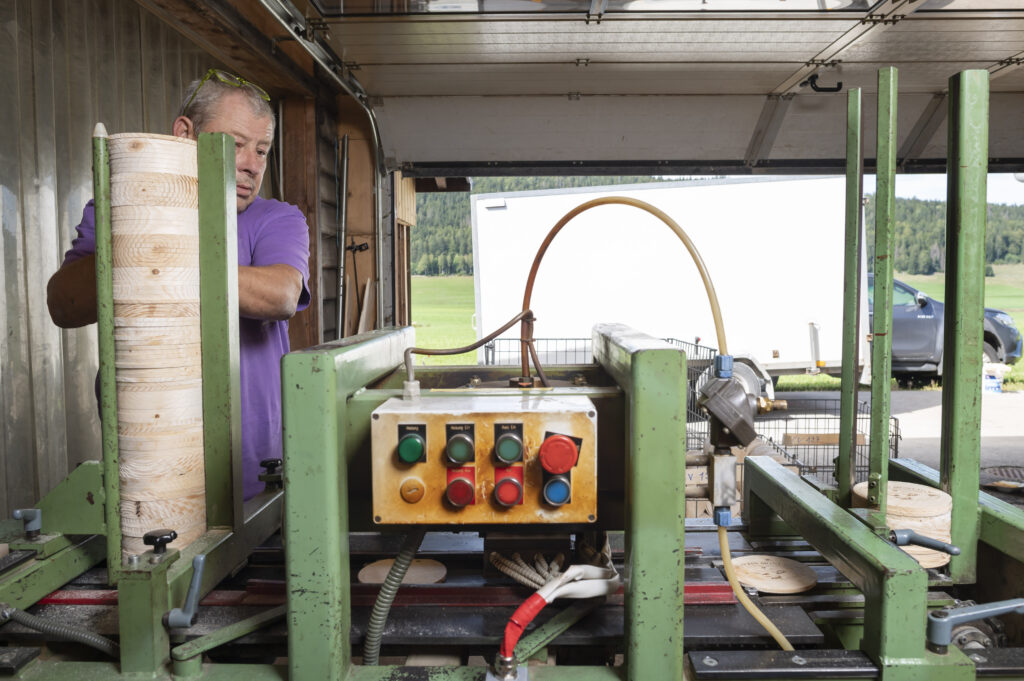

Il cambiamento può anche essere un’opportunità. La Nuova politica regionale (NPR), finanziata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, offre alle destinazioni e alle aziende molte possibilità per cogliere le opportunità legate ai cambiamenti climatici. Finanzia per esempio studi di fattibilità per progetti di riorientamento dell’offerta turistica, come il Fideriser Heuberge in Prettigovia, o la riorganizzazione strategica di impianti di risalita, come quelli della società Wiriehornbahnen AG. Inoltre, mette a disposizione fondi per la pianificazione di misure concrete volte a promuovere il turismo estivo, ad esempio l’offerta di mountain bike nella destinazione Engelberg-Titlis, o per strategie turistiche integrate, ad esempio a Kandersteg.

I cambiamenti climatici rappresentano una sfida importante per il turismo svizzero. Attraverso i progetti descritti, alcuni dei quali presentati anche nell’ultimo numero della rivista Insight di Innotour, la SECO si impegna a sostenere il settore del turismo nella ricerca di soluzioni. Oltre a finanziare progetti, la politica del turismo della SECO mira a sostenere l’adattamento ai cambiamenti climatici, per esempio attraverso lo sviluppo e il trasferimento di conoscenze nell’ambito del «Forum Turismo Svizzera».

Innotour promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel settore del turismo. Il programma concentra la promozione a livello nazionale. Questo significa che la maggior parte dei mezzi a disposizione è impiegata per finanziare progetti e compiti di coordinamento di portata nazionale. Parallelamente, con lo strumento dei progetti modello vengono promossi anche progetti di portata regionale e locale.

Interreg offre la possibilità di realizzare progetti transfrontalieri concreti per lo sviluppo delle regioni. La cooperazione è finanziata in numerosi settori dall’UE, dai Paesi confinanti, dai Cantoni, dalla Confederazione e da privati. La partecipazione della Svizzera è finanziata nel quadro della Nuova politica regionale (NPR). I contributi della Confederazione provengono dal Fondo per lo sviluppo regionale e devono essere utilizzati per progetti che contribuiscono a rafforzare la competitività delle regioni. I contributi dei Cantoni, di importo equivalente, possono invece essere destinati anche a progetti che non servono direttamente a creare valore o a sviluppare l’economia regionale.

Con la Nuova politica regionale (NPR), la Confederazione e i Cantoni sostengono lo sviluppo economico delle regioni di montagna, delle aree rurali e delle regioni frontaliere. Nel 2024 ha preso il via il terzo programma di attuazione pluriennale della NPR (2024–2031). Se da un lato le attuali priorità di promozione tematiche («industria» e «turismo») sono mantenute, dall’altro è prevista la possibilità di sostenere, a determinate condizioni, piccoli progetti infrastrutturali con contributi a fondo perso. Inoltre, tra i temi trasversali verrà dato particolare risalto all’economia locale, che andrà a completare l’orientamento alle esportazioni della NPR, allo sviluppo sostenibile e alla digitalizzazione.

Link/Fonti

MeteoSvizzera, 2024. Indicatori climatici.

NCCS, National Centre for Climate Services, 2024. CH2018 – Scenari climatici per la Svizzera.

Svizzera Turismo, 2024, Winter und Klimawandel.

Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB), 2024. Progetto Beyond Snow.

Segreteria di Stato dell’economia SECO, 2024, Innotour – Progetti sostenuti.

Letteratura scientifica

Serquet, G., Rebetez, M. Relationship between tourism demand in the Swiss Alps and hot summer air temperatures associated with climate change. Climatic Change 108, 291–300 (2011). https://doi.org/10.1007/s10584-010-0012-6