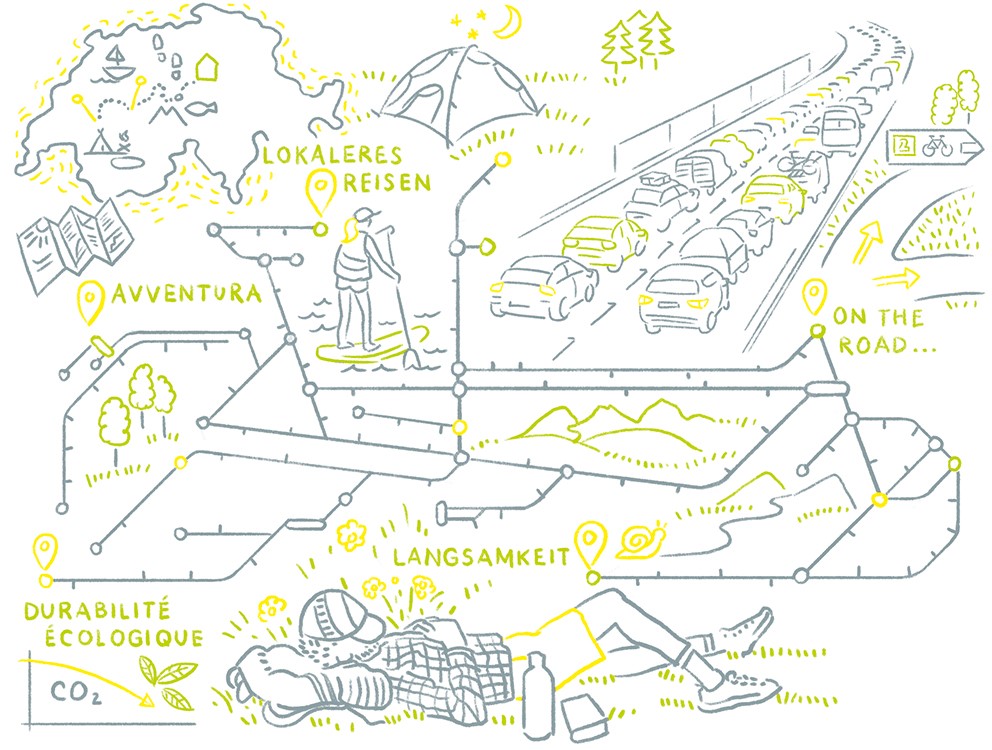

Negli scorsi anni non è sempre stato facile viaggiare. L’evoluzione prima e dopo la pandemia mostra però che in Svizzera si tende a intraprendere viaggi sempre più lunghi e sempre meno sostenibili. Una tendenza che l’Accademia della mobilità del Tcs ha voluto contrastare lanciando il progetto «bleib hier» (resta qui), sostenuto anche dall’Ufficio di coordinamento per la mobilità sostenibile (como). Il progetto promuove una mobilità più lenta, più leggera e più locale e propone diverse offerte: vacanze a casa, microavventure nella regione e possibilità di campeggio con bici cargo. Il campeggio con bici cargo è la proposta che ha riscontrato maggiore successo.

Una gita in camper, un viaggio in autobus in Ungheria per far visita ai parenti, una giornata di sci o un viaggio in aereo in Irlanda: sono gli spostamenti che facciamo nel tempo libero a rappresentare la fetta più consistente del traffico totale in Svizzera e non tanto quelli quotidiani per andare al lavoro. Nel settore della mobilità, l’aereo è il mezzo di trasporto più inquinante, responsabile di ben il 18 % delle emissioni totali di gas serra in Svizzera. I viaggi a scopo di vacanza (escluso il traffico del tempo libero quotidiano) rappresentano il 55 % del totale delle distanze percorse nel tempo libero. Una percentuale in costante aumento.

Rispetto alla mobilità pendolare che è contraddistinta da tragitti sempre identici, quella ricreativa è estremamente diversificata, spontanea, e dipende molto dall’attività che si intende praticare o alla quale si vuole partecipare. È quindi molto difficile sviluppare strategie e pianificazioni per rendere sostenibile il traffico del tempo libero. C’è però una costante: la mobilità del tempo libero è dominata dal traffico individuale motorizzato, utilizzato praticamente per tutte le attività. La buona notizia è che si stanno delineando nuove tendenze nel comportamento di viaggio: gli svizzeri scelgono sempre più spesso di trascorrere le vacanze in Svizzera o nei Paesi confinanti.

Progetto «bleib hier»

Alla luce di queste considerazioni e degli sviluppi osse- rvati, l’Accademia della mobilità, una filiale del Tcs di Berna, ha lanciato nel 2020 il progetto «bleib hier» («resta qui») con l’obiettivo di sviluppare entro tre anni (fase pilota) modelli commerciali sostenibili per la mobilità del tempo libero. La domanda che i promotori si sono posti era come promuovere un approccio più frugale e più sostenibile, ma comunque arricchente, alla mobilità e al consumo nel tempo libero. Il motto del progetto era «più lento, più leggero, più locale».

Il primo elemento del motto si riferisce alla necessità di rallentare e promuovere la mobilità lenta come forma di viaggio a basso consumo di risorse. Si aggiungono poi gli altri due aspetti: quello del viaggiare più leggeri riducendo i materiali e consumando in modo più frugale, e quello del viaggiare locale focalizzato su brevi distanze e offerte regionali. Jonas Schmid, responsabile del progetto, dichiara che per essere interessanti le attività del tempo libero non devono per forza implicare lunghe distanze e alti consumi.

Vacanze a casa e campeggio con bici cargo

Il progetto è iniziato nel 2020 con una serie di interviste a esperti e inchieste sul comportamento della popolazione svizzera nel tempo libero. In base ai risultati sono state sviluppate tre offerte principali: vacanze a casa (Homelidays), microavventure di prossimità e campeggio alternativo nella regione. L’offerta Homelidays è stata abbandonata durante la fase pilota per mancanza di domanda.

L’attenzione si è quindi concentrata sulle microavventure con bici cargo elettriche (carvelo) e su possibilità di campeggio alternativo nella regione. Il progetto ha puntato tutto sulla ciclomobilità elettrica (bici e bici cargo): l’offerta comprendeva tour in bici cargo elettrica attraverso la Svizzera, offerte per vacanze in famiglia con pernottamento, campeggio con bici cargo e microavventure con bici elettriche. In collaborazione con alcuni negozi della città di Berna sono state approntate bici cargo «a tema», come per esempio con stand up paddle gonfiabile, con attrezzatura da campeggio, con tutto il necessario per una grigliata o con rimorchio. Sono state testate almeno una dozzina di offerte.

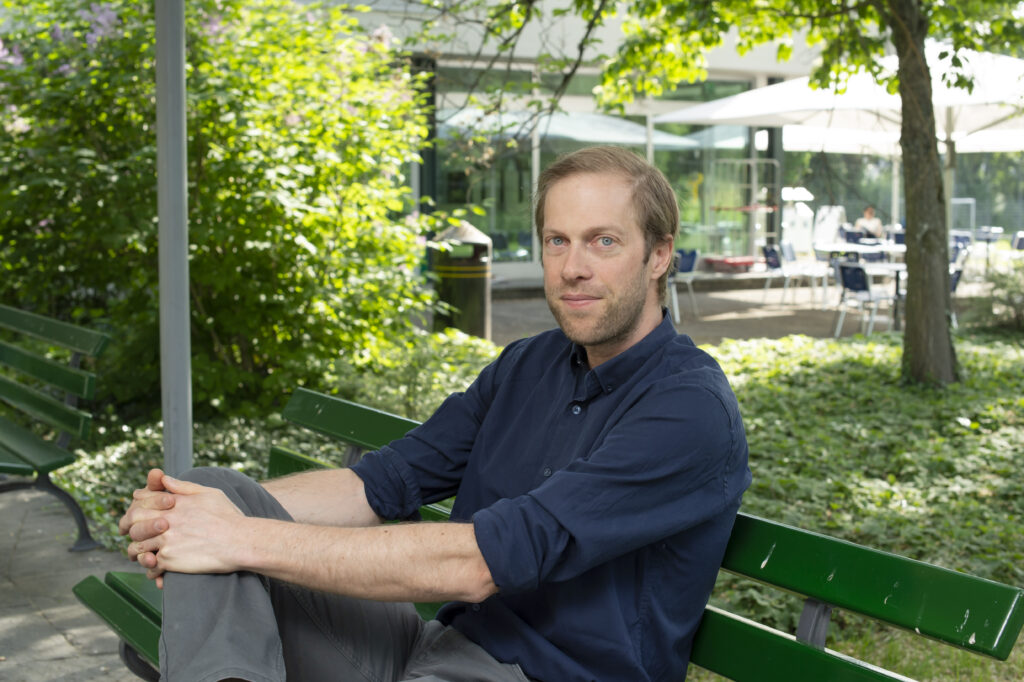

In collaborazione con il campeggio Eymatt di Berna sono state proposte anche bici cargo elettriche con microcaravan con attrezzatura da campeggio e consigli di itinerario e pernottamento. Secondo Jonas Schmid, l’offerta di campeggio con bici cargo elettriche è stata senza dubbio il maggiore successo del progetto.

Bilancio

Dopo la conclusione del progetto, nell’autunno 2022, è stato stilato un bilancio in base ai risultati e alle esperienze maturate. Ad eccezione dell’offerta di campeggio e di alcune offerte con bici cargo prenotabili per attività ricreative, durante la fase pilota non è stato possibile sviluppare nuovi modelli commerciali. Di positivo c’è però che l’offerta di campeggio con bici cargo è stata accolta molto bene. Questa iniziativa verrà estesa e ulteriormente sviluppata nei campeggi tcs di tutta la Svizzera.

La fase pilota si è svolta in piena pandemia. Secondo Jonas Schmid la situazione particolare ha avuto un enorme impatto sul progetto. «Da un lato ci offriva dei vantaggi, dall’altro però imponeva enormi restrizioni», racconta. A causa delle limitazioni imposte dalla pandemia le persone hanno dovuto ripiegare sulle offerte regionali, ma allo stesso tempo la concorrenza è aumentata in modo massiccio. Inoltre, era difficile promuovere il progetto nei media perché l’informazione era tutta focalizzata sui temi legati alla pandemia. Finita la crisi, la bilancia è tornata a pendere dall’altra parte: «Non appena è stato possibile viaggiare e volare senza restrizioni, la gente ha ripreso a farlo».

Interessante per le città

A mo’ di insegnamento per progetti futuri, Schmid sottolinea quanto sia centrale la comunicazione: «Senza una presenza mediatica e senza piattaforme per diffondere le offerte, è estremamente difficile far decollare un progetto». È importante anche un intenso lavoro di messa in rete tra offerte turistiche e fornitori di mobilità attiva condivisa, per esempio tra offerte locali per il tempo libero e servizi di bici e monopattini elettrici condivisi, già ampiamente utilizzati nelle città.

«Ci siamo impegnati a fondo per creare partenariati con gli operatori turistici», spiega Schmid. Le organizzazioni di marketing turistico sono poco interessate a promuovere offerte locali destinate alla popolazione residente. «Devono generare pernottamenti, mentre per noi sono interessanti i piccoli partner locali, come quelli di Berna che offrono bici cargo per il tempo libero». L’elemento centrale del progetto «bleib hier» è la prossimità tra utenti e offerta. Anche la cooperazione diretta con le città è particolarmente interessante: «Le città vogliono essere e rimanere attrattive non solo per i residenti ma anche per i turisti. E poi, le offerte come quelle del nostro progetto sono interessanti per le città perché permettono loro di raggiungere gli obiettivi climatici». Un aspetto che diventerà sempre più importante nei prossimi anni.

Altri articoli