Sommaire

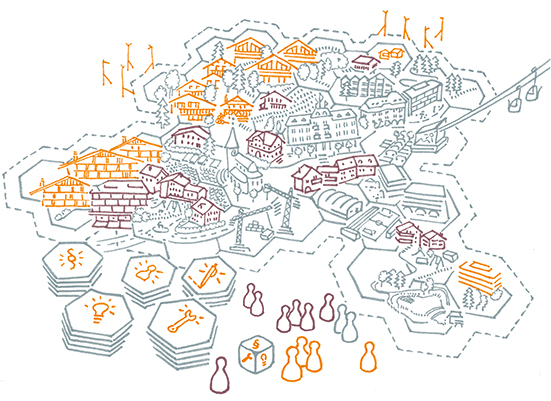

Avec les programmes de développement stratégique (PRODES) des routes nationales et de l’infrastructure ferroviaire ainsi qu’avec les fonds de financement dédiés, la politique des transports fournit l’infrastructure de base. Elle soutient aussi le développement de solutions de transport et de mobilité durables par une série de programmes de promotion tels que le Programme en faveur du trafic d’agglomération (PTA), la Nouvelle politique régionale (NPR), Interreg, les projets-modèles pour un développement territorial durable (MoVo), Innotour ou le Bureau de coordination pour la mobilité durable (COMO). «regioS» esquisse ci-dessous les défis que pose le développement de solutions de transport et de mobilité porteuses d’avenir et décrit l’éventail des instruments de soutien à la disposition des acteurs régionaux.

Dans la société interconnectée à l’échelle globale, un système de transport performant et facile d’accès est incontestablement un avantage économique décisif et un facteur de compétitivité. Sans desserte efficace, les régions perdent rapidement l’accès aux centres et vice-versa. Avec l’engagement politique en faveur de l’occupation décentralisée du territoire, conformément à la loi sur l’aménagement du territoire (lat), la desserte des régions jouit d’une importance politique et sociale particulière qui contribue à la cohésion du pays au-delà de toutes les barrières sociales et culturelles. Selon le Plan sectoriel des transports, qui expose la stratégie de mobilité du Conseil fédéral, toutes les régions doivent «se développer dans une juste mesure».

Une mobilité qui garantisse l’égalité des chances en Suisse n’est pas simplement une belle promesse, mais un besoin national, que ce soit dans les villes-centres, les agglomérations, les espaces ruraux du Plateau ou les régions de montagne. «Ce n’est pas par hasard que la Suisse dispose aujourd’hui de l’un des réseaux de transport les plus denses au monde, avec environ 83 300 kilomètres de routes et 5200 kilomètres de lignes de chemin de fer», commente Nicole A. Mathys, cheffe de la section Bases à l’Office fédéral du développement territorial (are). Il n’y a guère de localités du pays qui ne soient pas desservies par les transports publics (TP). Le car postal se rend même chaque jour et au moins toutes les deux heures à Juf (GR), le village le plus haut d’Europe, qui compte quelque trente habitantes et habitants.

La population suisse fait grand usage de ces offres étendues: huit personnes actives sur dix font la navette entre leur domicile et leur lieu de travail durant environ une heure par jour ouvrable en moyenne. Le trafic de loisirs est encore plus important puisqu’il est responsable de près de la moitié (44 %) des distances quotidiennes parcourues, selon le microrecensement mobilité et transports (mrmt). Que ce soit pour travailler ou pour se divertir, la mobilité va en tout cas de soi pour la société moderne. Or les routes, les voies ferrées, les chemins et les moyens de transport d’aujourd’hui n’ont pas simplement jailli du sol, mais ont été construits au cours des décennies. Ils sont le résultat d’innombrables efforts à la croisée du territoire, de la technique, de la science, de la société et de la politique.

La tâche est extrêmement complexe

Développer les transports et la mobilité de manière pertinente pour l’avenir est une tâche complexe. Les «Perspectives d’évolution du transport 2050» du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (detec) se fondent sur au moins sept tendances déterminantes, environ trois douzaines de facteurs d’influence essentiels et plus de cent variables. «Logiquement, de nombreux acteurs de la Confédération, des cantons, des régions et des communes sont associés à la conception de solutions de transport et de mobilité», observe Nicole A. Mathys, ce qui requiert des connaissances spécialisées dans différents domaines tels que transports, développement territorial, environnement, logement et énergie. Au niveau national, les transports relèvent de la compétence du detec. Mais les cantons et les communes ont aussi des obligations, surtout en matière de construction et d’entretien des routes cantonales et communales, de transports publics de proximité et régionaux ainsi que de développement de la mobilité douce. Pour développer une mobilité durable et porteuse d’avenir, il est demandé à tous ces intervenants d’harmoniser au mieux tous les intérêts de la société et de l’économie en tenant compte du développement territorial et de l’environnement.

Les Perspectives 2050 esquissent, à l’aide de différents scénarios, la direction dans laquelle la mobilité et les transports pourraient évoluer en Suisse d’ici à 2050 (voir encadré). Il semble clair que les transports dans leur ensemble continueront d’augmenter, mais plus lentement que la population. Les limites de capacité sont déjà atteintes aujourd’hui à différents endroits. Selon le Plan sectoriel des transports, les capacités de transport pour les personnes et les marchandises doivent donc à l’avenir être exploitées de manière plus efficiente et développées ponctuellement. Des améliorations énergétiques sont en outre nécessaires dans tous les systèmes de transport pour réduire à zéro net les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050 et ainsi lutter contre le changement climatique. Un processus de transformation est indispensable pour y arriver. «Les offres de mobilité du futur doivent devenir plus durables, plus transparentes, plus flexibles, plus interconnectées, plus confortables, plus conviviales et justement neutres en CO2», souligne Nicole A. Mathys. Il faut en outre réduire le transport individuel motorisé (tim) et développer encore les transports publics (TP).

Amélioration de la mobilité – avec moins de trafic

Il y a en Suisse de nombreuses possibilités de soutien dans le domaine de la mobilité durable, comme le démontre l’aperçu des programmes de soutien. Ceux-ci ne se concentrent pas, au niveau régional, sur de grands projets d’infrastructure tels que le tunnel du Rosenberg sur l’A1 à Saint-Gall, l’aménagement du tronçon ferroviaire du pied du Jura ou l’acquisition de nouveaux moyens de transport – car ces projets relèvent en priorité de la compétence de la Confédération dans le cadre de la politique des transports. Les efforts de promotion régionaux soutiennent surtout de nouvelles solutions de mobilité et offres de prestations qui visent à optimiser les systèmes existants. Ils concernent aussi bien le trafic professionnel et pendulaire que le trafic touristique et de loisirs. «Des initiatives de réduction du trafic et de modification des comportements sont nécessaires, en faveur d’un développement des pistes cyclables et des chemins pour piétons ainsi que d’un report vers les TP», explique Nicole A. Mathys. À cela s’ajoutent des mesures d’aménagement du territoire qui accroissent la qualité résidentielle et l’attractivité du milieu bâti et permettent ainsi à la population de couvrir la majeure partie de ses besoins vitaux dans son environnement immédiat. Les besoins de mobilité, qui continuent malgré tout de croître avec le bien-être, devraient être couverts de manière non seulement plus efficiente, mais aussi plus propre et plus respectueuse de l’environnement.

Le défi majeur de l’aménagement est de faire concorder les intérêts de tous les participants et d’unir leurs forces pour travailler à un développement cohérent. En complément de la planification générale des transports au niveau fédéral (prodes RN, prodes rail et projets d’agglomération) financés par le fonds d’infrastructure ferroviaire (fif) et le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (forta), tous les cantons disposent de leurs propres stratégies de mobilité, plans directeurs et instruments de planification. Lucerne fonde par exemple la mise en œuvre sur le programme de construction des routes cantonales, le rapport sur les TP et la planification cantonale en matière de vélo. Il est prévu maintenant de réunir tous ces instruments dans un nouveau «programme de mobilité globale», afin que le canton puisse coordonner son action avec les régions et les communes. «Dans tous les organismes et à tous les niveaux mentionnés, un consensus de fond se dessine en faveur d’une planification de la mobilité porteuse d’avenir, selon la devise: éviter le trafic, le transférer, le gérer et l’interconnecter en respectant l’environnement», constate Nicole A. Mathys.

Priorités variables

Les priorités de mise en œuvre diffèrent en fonction de la région et du type de trafic: les mesures de lutte contre les pointes de trafic et les périodes de congestion restent un objectif central des villes et des agglomérations. Dans de nombreuses communes du Plateau, que ce soit Niederbipp (BE), Obergösgen (SO) ou Winznau (SO), les défis majeurs sont en revanche le trafic pendulaire et la planification de l’urbanisation. Selon une analyse de Pricehubble, entreprise spécialisée dans les données immobilières, ces trois localités sont représentatives d’une évolution qui peut être observée à de nombreux endroits de Suisse: bien qu’elles se situent en pleine campagne, elles deviennent de plus en plus des communes de pendulaires, grâce à des maisons relativement bon marché et à la proximité de Zurich (une heure de trajet au maximum). Il est aussi avantageux de travailler à Bâle et d’habiter dans le Jura, par exemple à Haute-Sorne, à Moutier ou à Develier. Une dynamique de mobilité et d’urbanisation similaire s’est aussi emparée des banlieues de certains centres intra-alpins tels que Viège ou Saint-Moritz. En haute saison, les grandes destinations touristiques alpines se voient en outre confrontées à des problèmes analogues à ceux des agglomérations et des villes: congestion et parkings saturés. Les régions de montagne périphériques et les vallées latérales reculées font face quant à elles à un défi tout autre: elles luttent contre l’exode et pour le maintien de la desserte par les TP.

Il n’est pas possible à l’heure actuelle de prévoir quels choix politiques futurs accéléreront encore la transformation de la mobilité en direction de la durabilité. Le levier majeur est sans aucun doute le trafic routier, qui occasionne actuellement environ un tiers de la consommation d’énergie. Le taux de motorisation de la Suisse est élevé avec environ 550 voitures pour 1000 habitantes et habitants et l’efficience énergétique vraiment mauvaise. Ceci qui est dû principalement aux nombreux véhicules puissants qui transportent la plupart du temps une seule personne. Les émissions de CO2 moyennes des voitures neuves en Suisse sont aujourd’hui parmi les plus élevées d’Europe.

«Nous serons obligés de rendre le trafic routier plus efficient au plan énergétique et plus respectueux du climat», Nicole A. Mathys en est convaincue. Avec la première étape de la «feuille de route pour la mobilité électrique », la Confédération souhaite qu’environ la moitié des nouvelles voitures immatriculées soient équipées d’une propulsion électrique ou hybride d’ici à 2025. Un autre poten tiel largement inexploité est la gestion des transports fondée sur des données pour une utilisation plus efficiente des moyens et des infrastructures de transport. «Le domaine du trafic individuel motorisé (tim), qui occasionne actuellement 70 % des coûts externes des transports, soit environ 14 milliards de francs par année, présente encore un potentiel d’optimisation important», fait remarquer Nicole A. Mathys. Toutefois, l’électrification visée du parc suisse de véhicules ne résout au mieux qu’une partie du problème. En fin de compte, les véhicules électriques participent aussi aux embouteillages, ont besoin de routes et, bien sûr, d’électricité dont la production n’est de loin pas toujours propre.

Promouvoir des solutions de mobilité innovantes

Les principaux instruments de l’infrastructure de mobilité sont les programmes de développement stratégique des routes nationales (PRODES RN) et de l’infrastructure ferroviaire (PRODES rail). Leur financement est assuré par le fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF), avec un volume de 19,3 milliards de francs pour les deux étapes d’aménagement 2025 et 2035, et par le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA), avec un volume de 11,6 milliards de francs d’ici à 2030 pour les routes nationales (PRODES RN) et de 7,18 milliards de francs de 2008 à 2023 pour le trafic d’agglomération, puis d’environ 1,6 milliards de francs dès 2024 pour la quatrième génération de projets. Ces instruments contribuent beaucoup à la desserte des régions, mais ils aident aussi les acteurs à accélérer la transition vers une mobilité durable et à développer les solutions innovantes nécessaires à cet effet.

Les instruments de la politique des transports axés sur l’infrastructure sont complétés par des instruments de promotion et des programmes qui affinent et soutiennent ce processus au niveau régional.

Programme en faveur du trafic d’agglomération (PTA)

C’est par le biais de ce programme que la Confédération parti cipe au financement de projets de transport qui visent à amélio rer le trafic d’agglomération. Le soutien porte en priorité sur l’extension des capacités des TP, sur l’électrification des moyens de transport, sur une meilleure interconnexion par le biais d’interfaces de transport, et sur des infrastructures de mobilité piétonne et cycliste sûres et attractives. Les mesures de modéra tion du trafic et d’apaisement des quartiers, les zones de rencon tre et les désengorgements ciblés des centres jouent un rôle décisif dans les projets du trafic individuel motorisé (TIM). Le périmètre du soutien comprend des communes éligibles organisées en entités responsables. Il inclut les agglomérations alpines de Coire, Davos, SaintMoritz, Altdorf, Glaris, Oberwallis (Brigue, Viège, Naters), Valais central (Sion, Sierre, Crans Montana), Coude du Rhône (Martigny) et Chablais (Monthey, Aigle, Bex), ainsi que les zones de programmation Interreg des régions frontalières.

Le PTA est le poids lourd financier des programmes de soutien. Lors de la consultation sur la quatrième période de programmation, la Confédération s’est prononcée en faveur d’un financement de 1,6 milliard de francs au total (cofinancement de 37 %). Les can tons, les villes et les communes y participent ensemble à raison de 2,7 autres milliards de francs (63 %). Le PTA déploie ses effets en priorité dans la Suisse urbaine. Avec des solutions de mobilité qui touchent le trafic pendulaire ou de loisirs, il rayonne toutefois loin à la ronde dans les espaces ruraux et les régions de mon tagne. Les projets PTA démontrent que, dans un petit pays comme la Suisse, les effets des mesures relatives aux transports se développent audelà des agglomérations ellesmêmes.

➜ Exemples de projets (de la période de programmation actuelle):

- aménagement de l’interface de transport à la gare de Coire Ouest

- prolongation transfrontalière de la ligne de tram Nations–Grand Saconnex à Genève

- électrification du système de bus à Bâle.

Nouvelle politique régionale (NPR)

La NPR, gérée par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) en colla boration avec les cantons, soutient des projets de transport et de mobilité qui contribuent concrètement à la compétitivité des régions – par exemple dans le tourisme. La Confédération et les cantons parti cipent chacun pour moitié aux projets NPR. De nombreux projets de mobilité sont lancés dans le cadre d’une politique de desserte par les transports qui fait partie de la stratégie de développement régional.

➜ Exemples de projets: extension du réseau et de l’infrastructure

- dédiés au vélo électrique (GR, début du projet: 2021),

- numérisation des prestataires le long des lignes de la Südostbahn (SOB, 2021)

- TellRides – navette lacustre NW (2021)

- Bike um Thun 2.0 – concept vélo pour l’espace de développement de Thoune (2020)

- Tourisme sans barrières GR (2019)

- carte d’hôte numérique y compris TP dans le canton de Schwyz (2018).

Programmes Interreg

Interreg, auquel la Suisse participe via la NPR dans les espaces transfrontaliers, poursuit des objectifs semblables à ceux de la NPR. Les projets de transport et de mobilité constituent une prio rité claire de son soutien, notamment dans les quatre régions frontalières qui coopèrent de plus en plus: Suisse du NordOuest – Allemagne – France, Genève – Suisse romande – France, région du lac de Constance – Allemagne – Autriche ainsi que Tessin – Grisons – Valais – Italie.

➜ Exemples de projets:

- piste cyclable Bättwil-Leymen-Rodersdorf BL/F (2020)

- Linking Alps – mise en lien de services d’information sur la mobilité dans l’espace alpin (2019, Interreg IIIB)

- Mobilité pen dulaire durable dans la région du lac de Constance (2018)

- piste cyclable reliant Arlen (D) et Wiesholz (CH/SH) (2017)

- ligne de tram 8 entre Bâle et Weil am Rhein (2008).

Projets-modèles pour un développement territorial durable (MoVo)

Avec les MoVo, huit services fédéraux soutiennent, sous la direc tion de l’ARE, des approches et des méthodes nouvelles pour un développement territorial durable, ce qui inclut aussi de nou velles solutions de mobilité. Pendant la quatrième période de programmation (2020–2024, en cours), la Confédération soutient 31 projets pour un total d’environ 3,9 millions de francs. Huit de ces projets sont explicitement consacrés à la mobilité. Ils visent princi palement à promouvoir les «courtes distances, l’activité physique et les rencontres».

➜ Exemples de projets actuels ou achevés récemment:

- Terre di Pedemonte (TI): rues de quartier, espace de voisinage potentiel

- Yverdon-les-Bains (VD): espace public pour tous, accessible en cinq minutes

- Région de Frauenfeld (TG): réhabiliter les che mins piétons grâce au savoir local

- renforcer l’attractivité des centres urbains par la réduction de la mobilité pendulaire (BE, JU, NE et VD) afin d’animer l’économie locale et les espaces publics

- Milvignes mobilise (NE): «unir durablement ses trois cœurs» – créa tion d’offres de mobilité écologiques qui modifient automatique ment le comportement en matière de mobilité.

Innotour

La Confédération soutient à raison de 30 millions de francs la période de programmation actuelle 2020–2023 pour encourager l’innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme (Innotour). Les priorités de ce programme coordonné par le SECO portent non seulement sur de nouveaux services touristiques d’hébergement, de restauration et d’accueil, mais aussi sur le transport et le trafic. En fin de compte, des so lutions de mobilité touristique durable désengorgent l’ensemble du système de transport de la Suisse, dans lequel le trafic de loi sirs est connu pour jouer un rôle dominant.

➜ Exemples de projets:

- SaasFee (VS): transport de bagages autonome sur le chemin de l’hôtel – un robot porteur de bagages pour transporter les valises entre l’arrêt des TP et l’hébergement

- Morges (VD): création d’une «slow destination» – découvrir la région en uti lisant la mobilité douce

- Grand Train Tour of Switzerland– un circuit qui emprunte les plus belles lignes de chemin de fer panoramiques de Suisse.

Bureau de coordination pour la mobilité durable (COMO)

Le COMO est rattaché à l’Office fédéral de l’énergie. Il soutient chaque année jusqu’à une douzaine de projets novateurs en ma tière de mobilité durable. Ses ressources financières proviennent du programme SuisseÉnergie. Les projets COMO sont cofinancés par les offices fédéraux ARE, OFROU, OFT, OFEV et OFSP. Le sou tien se concentre sur des solutions qui favorisent les modes de déplacement propices à l’activité physique et respectueux de l’environnement et des ressources. L’éventail des projets s’étend de l’app pour une gestion simplifiée des places de parc aux mesures de promotion des TP et de la mobilité douce.

➜ Exemples de projets actuels:

- Destination Nature: promotion de la mobilité de loisirs durable pour rejoindre et découvrir les parcs suisses – le Réseau des parcs suisses développe à cet effet les offres de TP avec six partenaires pour se rendre dans les parcs naturels et en revenir

- MyBuxi: TP à la demande dans les régions rurales

- l’Innolab Smart Mobility lance des bus à la demande dans des régions moins densément peuplées, disponibles aux heures creuses et sur des lignes secondaires

- Shape your trip: cette plate forme en ligne sensibilise les jeunes aux déplacements durables par des conseils de voyage et un concours annuel.

Vous trouverez davantage de projets dans la base de données regiosuisse: regiosuisse.ch/fr/base-de-donnees-des-projets

Perspectives d’évolution du transport 2050

Les Perspectives d’évolution du transport 2050 esquissent quatre scénarios possibles d’évolution, dont le scénario de base qui se trouve au centre de la planification future. D’après ce dernier, le trafic voyageurs (mesuré en personneskilomètres) en Suisse, toutes catégories confondues, croîtra de 11 % d’ici à 2050. La raison principale est que la population continuera de croître durant la même période, de plus de 20 % pour atteindre 10,4 millions de personnes. Le DETEC s’attend à des taux de croissance nettement plus élevés pour le trafic de loisirs, déjà responsable aujourd’hui de 44 % des distances journalières. On table sur une augmentation de 15 % du trafic d’achats, mais sur une diminution du trafic professionnel de 13 % par rapport à aujourd’hui. Les moteurs de cette évolution sont le vieillissement de la population, la baisse de la part des personnes actives occupées dans la population totale et, surtout, la diminution du trafic pendulaire grâce à l’augmentation du télétravail.

Des changements se dessinent aussi en matière de répartition modale : l’urbanisation progressive et la nouvelle extension des TP auront pour conséquence que les gens des villes rouleront moins dans leur propre voiture. Déjà aujourd’hui, environ la moitié des ménages des grandes villes ne dispose pas de son propre véhicule motorisé, tandis que celui-ci semble rester indispensable à l’avenir dans les localités rurales et périphériques. Le trafic individuel motorisé (TIM) devrait certes diminuer de 5 % selon les Perspectives 2050, mais constituerait encore 68 % du trafic voyageurs. Tout compte fait, les TP pourraient voir leur part passer de 3 à 24 % d’ici à 2050. Le trafic cycliste devrait connaître des progrès sensibles, même si c’est à un bas niveau : le vélo pourrait doubler sa part en passant de 2 à 4 %.

S’agissant du trafic marchandises, le DETEC table sur une croissance toujours forte de 31 % pour atteindre 36 milliards de tonnes-kilomètres. D’ici à 2050, le rail devrait gagner deux points de pourcentage dans la répartition modale, avec une part de 39 % du trafic marchandises, mais la majeure partie des tonnes-kilomètres reviendra probablement toujours aux routes en 2050.

Comportement de la population en matière de mobilité en 2021

La population résidente suisse a parcouru en 2021 environ 43 % des distances intérieures pour les loisirs – le motif de déplacement de loin le plus important. En 2021, le deuxième motif de déplacement en importance a été le trafic professionnel, suivi par le trafic d’achats. Au total, 30 km ont été parcourus en Suisse par personne et par jour, 6,8 km de moins que six ans auparavant. En raison de la pandémie, la population a été moins mobile pour la première fois depuis des décennies. Le vélo électrique a été le seul moyen de transport qui a été davantage utilisé malgré la pandémie.

Les divers groupes de population diffèrent parfois beaucoup en matière de mobilité. Les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans ont été particulièrement mobiles avec une distance journalière moyenne de 40,2 km par personne. En 2021, les habitantes et les habitants des communes rurales ont parcouru un quart de kilomètre de plus que les citadines et les citadins. Du point de vue de la population, les améliorations des transports publics et la réduction des incidences des transports sur l’environnement sont plus importantes que les améliorations de la mobilité cycliste, routière ou piétonne.

Bibliographie

OFS/ARE (2023): Microrecensement mobilité et transports 2021. Neuchâtel