Inhaltsverzeichnis

- Ein blauschimmeliges Zufallsprodukt als Auslöser

- Die Treiber der Entwicklung

- Langzeitprojekt «regionale Dachmarke»

- Fördergelder für Verarbeitung und Vermarktung

- Mit Holz wäre fast alles möglich

- Blick in die Zukunft

- Was ist wirklich regional?

- ProSpecieRara als Pionierin

- Koordinationsbemühungen

- Klärungsbedarf

Der Kopfsalat im Migros-Shop in Luzern ist taufrisch. Die Etikette verrät, dass er unmittelbar vor den Toren der Stadt geerntet worden ist. Das Blattgemüse ist eines von mittlerweile rund 18’500 zertifizierten regionalen Produkten, die schweizweit im Lebensmitteldetailhandel und auf den Märkten erhältlich sind. Das Segment boomt. Gemäss der Studie «Regionalprodukte 2022» der htp St. Gallen, eines Spin-offs der Universität St. Gallen, und dem Marktforschungsinstitut LINK in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) legten die Verkäufe in diesem Bereich zwischen 2015 und 2020 jährlich um 10 Prozent zu. Der damit erzielte Umsatz dürfte die Schwelle von 2,5 Milliarden Franken überschritten haben. «Regionale Produkte sind der wachstumsstärkste Sektor im Food-Bereich», erklärt Stephan Feige, Co-Autor der Studie und Leiter der Fachstelle für authentische Markenführung an der HWZ. Das rasante Wachstum widerspiegelt die erfolgreiche Marketingstrategie der Grossverteiler Migros und Coop. Doch es basiert ebenso auf dem Engagement von Tausenden von Bäuerinnen und Bauern, die in der Produktion für den notwendigen Nachschub sorgen. «Regionalprodukte sind längst keine Nische mehr. Vom Jura über die Alpen bis ins Tessin oder vom Bodensee bis zum Genfersee – überall gibt es Erfolgsgeschichten», sagt Gabi Dörig-Eschler, Geschäftsführerin des Vereins Schweizer Regionalprodukte (VSR). Dabei erzielen die rund 2800 Produzentinnen und Produzenten, die bei ihrem Sortiment auf die VSR-Kennzeichnung als Regionalprodukt «regio.garantie» setzen, einen Umsatz von 1,7 Milliarden Franken pro Jahr.

Ein blauschimmeliges Zufallsprodukt als Auslöser

Als Wegbereiter für regionale Produkte gilt das Siegel Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) für die kontrollierte beziehungsweise seit 2011 Appellation d’Origine Protégée (AOP) für die geschützte Ursprungsbezeichnung. Dieses Siegel für die geografische Herkunft bestimmter Spezialitäten blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bereits im 15. Jahrhundert erhielten in Frankreich die Bewohnerinnen und Bewohner von Roquefort ein königliches Monopol für die Herstellung des legendären Blauschimmel-Käses aus dem Zentralmassiv. 1925 wurde dieses Produkt per Dekret gesetzlich geschützt. Viele europäische Länder handeln inzwischen bei ihren berühmtesten regionalen Spezialitäten nach französischem Vorbild. Sie kennzeichnen sie entweder mit dem Qualitätszeichen AOC oder mit IGP (Indication géographique protégée/geschützte geografische Angabe).

1999 lancierte die Migros-Genossenschaft Luzern mit «Aus der Region. Für die Region» ein eigenes regionales Programm. Bald übernahmen andere MigrosGenossenschaften das Konzept. 2005 zogen Volg mit «Feins vom Dorf» und 2014 Coop mit «Miini Region» nach, worauf als nächste Detailhändler 2016 die Landi («Natürlich vom Hof»), im Sommer 2022 Aldi mit «Saveurs Suisses» und wenig später Lidl Schweiz mit «Typisch» auf den Zug aufsprangen. Bei den Regionalprodukten abseitszustehen, kann sich heute keine Händlerin, kein Händler mehr leisten.

Die Treiber der Entwicklung

Der Boom beruht auf mehreren Faktoren. Stephan Feige erklärt: «Regionalität liegt bei einem rasch wachsenden Teil der Bevölkerung im Trend. Ein Grund dafür ist die Suche nach Authentizität und Herkunft, auch als Reaktion gegen die Globalisierung.» Die Konsumentinnen und Konsumenten verknüpfen mit den regionalen Produkten Qualität und Identität, ausserdem ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Vor allem Frauen assoziieren laut der HWZ-Studie damit überdies Werte wie soziale Wertschöpfung, Fairness und Tierwohl. Ein weiteres Argument ist die Rückverfolgbarkeit der Produkte, die dank Transparenz und der Nähe zum Produzenten Ver trauen schafft. Die Metzgerei Meaty in Genf und Lausanne beispielsweise verkauft ausschliesslich Fleisch von Landwirtschaftsbetrieben aus der Umgebung. Die meist urbane Kundschaft kann sich via Website über die Tierhaltung bis ins letzte Detail informieren. Die Regionalität stösst auf grosse Zahlungsbereitschaft bei den Konsumenten und Konsumentinnen. Laut HWZ-Studie sind sie bereit, für Eier, die von Hennen aus der Region kommen, 45 Prozent mehr zu zahlen. Regionales Gemüse darf 30 Prozent, Hartkäse 20 Prozent teurer sein.

Die Erfolgsgeschichte der Regionalprodukte lässt sich nicht ohne die vielen weiteren Akteurinnen und Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette erzählen. Entscheidenden Support leisten neben einigen Non-Profit-Organisationen verschiedene Förderprogramme des Bundes. Eine führende Rolle nimmt das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) ein. Es unterstützt Projekte zur Regionalen Entwicklung (PRE), an denen die Landwirtschaft massgeblich beteiligt ist. Ausserdem fördert es Qualität und Nachhaltigkeit im Rahmen einer eigens dafür entwickelten Verordnung (QuNaV). Das BLW unterstützt auch Projekte über den 1999 lancierten Nationalen Aktionsplan zum Erhalt und zur nachhaltigen Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (NAP-PGREL). Schliesslich fördert es den Erhalt tiergenetischer Ressourcen – ein Überlebensprogramm für zurzeit fünfundzwanzig alte Nutztierrassen. Auch beim Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) ist die Förderung regionaler Produkte ein Schwerpunktthema, und zwar in Zusammenarbeit mit den Kantonen im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) und über das Tourismusförderprogramm Innotour. Schliesslich zielt der Bund auch mit dem Produktelabel der Pärkepolitik sowie einzelnen «Modellvorhaben Nachhaltige Raumentwicklung» auf die Stärkung der Regionalprodukte ab. Weil regionale Wertschöpfung bei vielen dieser Programme im Zentrum steht, finanzieren die Kantone viele dieser Projekte subsidiär mit.

Langzeitprojekt «regionale Dachmarke»

Die verschiedenen Förderprogramme mögen sich gelegentlich inhaltlich überlappen. Trotz dem hat jedes Instrumentarium seinen unverwechselbaren Charakter. Die QuNaV beispielsweise zielt auf bessere Produktions- und Qualitätsstandards ab. Entsprechende Projekte werden über alle Stufen der betreffenden Wertschöpfungskette unterstützt. Zu den Bedingungen gehört, dass sie Modellcharakter für die gesamte Branche haben, die Marktchancen für die Landwirtschaft und die nachgelagerten Branchen verbessern sowie die landwirtschaftliche Wertschöpfung in der Region erhöhen. Zahlreiche innovative Produkte aus der Land und Ernährungswirtschaft verdanken der Starthilfe aus dem QuNaV-Topf ihre (Wieder)Geburt, beispielsweise Bio-Soja, Bio-Weidemilch, Brennnessel-Produkte, Fleisch von Schweizer Hennen, Quinoa, Trüffel oder Wildbeeren. Daneben gibt es QuNaV-Projekte, die auf Infrastrukturen oder die Verbreitung nachhaltiger Technologien ausgerichtet sind, etwa jene, Pilze bei Reb- und Beerenkulturen mittels UV-C-Licht zu bekämpfen. Die NRP fokussiert vor allem auf vorwettbewerbliche Massnahmen, die Wertschöpfung in die Region bringen. Auffällig sind dabei Projekte zur Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren, die meist im Rahmen einer Gesamtstrategie umgesetzt werden, etwa die «Förderung Regional produkte Berner Oberland» (Projektbeginn: 2017) oder die «Wertschöpfungskette natürli-Regionalprodukte» (2020 ZH/TG). Auch die Plattform «food & nutrition» ist aus einem NRP-Projekt entstanden. Sie vernetzt im Kanton Freiburg alle Personen, die an der Produktion und Verarbeitung nachhaltiger Lebensmittel interessiert sind. Der Trägerverein soll auch die kreislauffähige Lebensmittelstrategie umsetzen, die der Kanton 2021 verabschiedet hat.

Fördergelder für Verarbeitung und Vermarktung

Bei den Förderprogrammen steht die Landwirtschaft im Zentrum, mitsamt den nachgelagerten Bereichen. Besonders gross erscheint der Investitionsbedarf in der Verarbeitung. Dies verdeutlichen Vorhaben wie der Bau des regionalen Schlachthofs in Klosters-Serneus oder die neue Produktionsanlage für Rohziger der Glarner Milch AG. Letztere, ein 2017 abgeschlossenes 10-MillionenFranken-Projekt, umfasst unter anderem ein Käsereifungslager und eine Erlebniskäserei. Das Projekt wurde vom Bund im Rahmen eines PRE mit 2,17 Millionen Franken unterstützt.

Ein häufiges Thema bei vielen Projekten ist die Vermarktung. Dabei geht es sowohl um neue, digitale als auch um wiederbelebte, traditionelle Promotions und Vermarktungskanäle. Das Projekt «Konzept Hofladen Willisau» wurde 2022 als NRP-Projekt lanciert. «Alpomat – der kleinste Hofladen der Stadt Zürich» startete 2017 als QuNaV-Projekt. Regionale Distributionskanäle fördert auch die Post – digital und physisch: Über die Plattform «Local only» können Produzentinnen und Produzenten ihre regionalen Produkte online verkaufen. Die Post übernimmt die Logistik – ohne Extrafahrt, indem sie die bestellte Ware zusammen mit der normalen Briefpost der Bevölkerung an die Haustüre bringt.

Mit Holz wäre fast alles möglich

Viel regionales Potenzial schlummert in der Wertschöpfungskette Holz. In den vergangenen Jahren haben verschiedene Kantone eigene Förderprogramme gestartet, angestossen unter anderem von der NRP und vom Aktionsplan Holz des Bundes. Dieser unterstützt seit 2009 Projekte, die sich mit dem Rohstoff Holz und seiner Verwertung auseinandersetzen. Ein aktuelles Ergebnis dieser Bemühungen ist die Interessengemeinschaft Truberwald, gegründet von Waldbesitzern, Landwirten, Forstwarten, Zimmerleuten und Schreinern. Sie realisierten 2022 mit der Turnhalle in Trub BE ein Vorzeigeprojekt. Der Bau ist ausschliesslich aus Holz aus dem Truber Wald gefertigt. «Jede Leiste, jede Rostlatte, selbst die Akustikdecke – alles ist aus regionalem Holz», verrät Samuel Zaugg, Forstwart und Mitgründer der IG Truberwald. Diese wirkte bei der Beschaffung als Dreh- und Angelpunkt. Die Erfahrungen aus dem Turnhallenbau fliessen nun in das eigentliche Geschäftsmodell der IG ein, interessierten Bauherren alle logistischen und organisatorischen Informationen rund ums Bauen mit regionalem oder eigenem Holz zu vermitteln. Die eigentliche Herausforderung liege darin, die Konsumentinnen und Konsumenten so weit zu bringen, dass sie konsequent nach Schweizer Holz verlangten, betont Zaugg, denn «heute ist mit Holz auf dem Bau fast alles möglich».

Lange Zeit lag auch das Potenzial der regionalen Zusammenarbeit zwischen der Landwirtschaft und dem Tourismus brach. Mittlerweile ist aber einiges in Bewegung geraten. «Genuss aus Stadt und Land» ist ein strategisch ausgelegtes PRE, mit dem seit 2017 im Grossraum Basel neue Formen der regionalen Produktion und der Kooperation zwischen Landwirtschaft, Gastronomie, Hotellerie und Detaillisten entwickelt werden sollen. In der Region Biel/Seeland verbindet ein 2020 lanciertes NRP-Projekt mit Murten Tourismus als Kooperationspartner «touristische Erlebnisse mit regionaler Kulinarik». Die Bemühungen der Region Jura, mit Mitteln der Agrar-, Regional- und Tourismuspolitik regionale Wertschöpfungsketten aufzubauen, haben das BLW und das SECO Ende 2022 mit der erstmaligen Vergabe des «Cercle Régional» ausgezeichnet.

Nicht zu vergessen ist zudem die seit rund zehn Jahren laufende Partnerschaft zwischen dem Netzwerk Schweizer Pärke und Coop. Die Mischung aus sanftem Tourismus, Natur und extensiver Landwirtschaft kommt bei Konsumentinnen und Konsumenten gut an. Coop verkauft in den jeweiligen Verkaufsregionen von Jahr zu Jahr mehr regionale Park-Spezialitäten.

Blick in die Zukunft

Soll sich der Boom der Regionalprodukte fortsetzen, bedarf es weiterer Anstrengungen auf sämtlichen Stufen der Wertschöpfungskette. «Klar ist ausserdem, dass es für Kundinnen und Kunden künftig noch einfacher werden muss, regionale Produkte im Laden einzukaufen», ist Stephan Feige überzeugt. Beträchtlichen Spielraum sieht er vor allem für kleine, spezialisierte Händlerinnen und Händler.

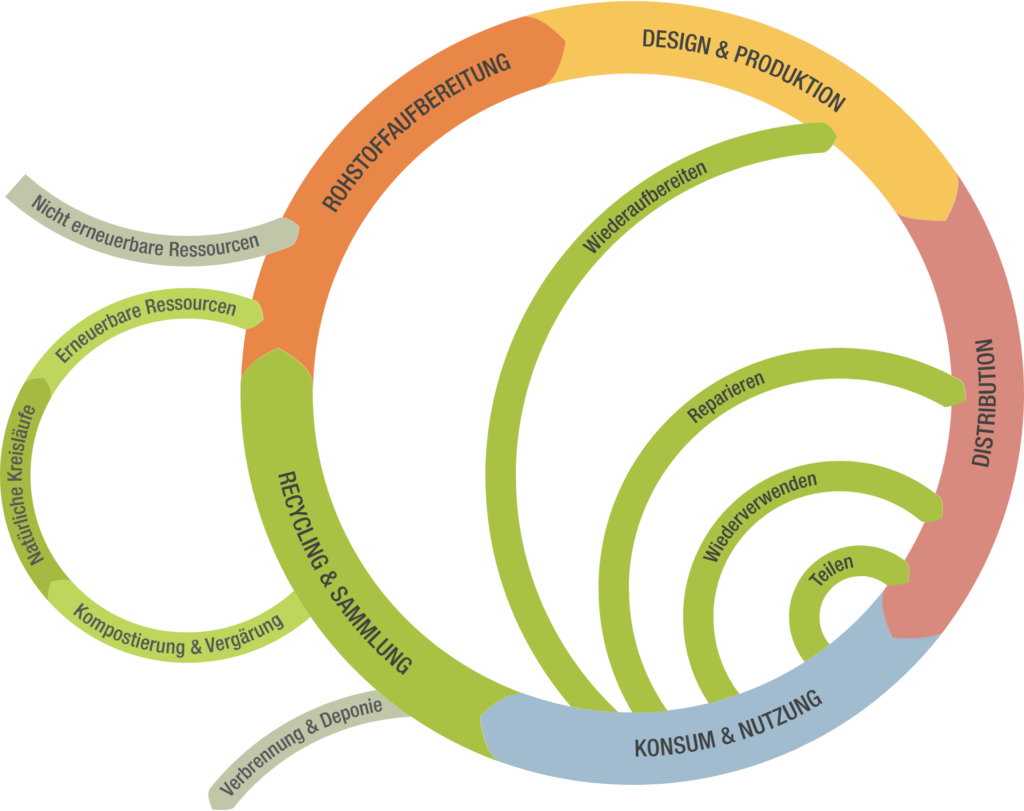

Über die Produkt und Angebotspalette hinaus gewinnen grundsätzlich die Kriterien der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit, der Kreislaufwirtschaft und der Biodiversität immer mehr Gewicht. «Konsumenten achten nicht einfach bloss auf die regionale Herkunft; Tierwohl, Artenvielfalt und die Umwelt liegen ihnen ebenso sehr am Herzen», so Feige. Diesen Aspekten soll künftig auch in den Förderprogrammen noch mehr Gewicht beigemessen werden. So wer den etwa Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft verstärkt in die nächste Programmperiode, NRP24+, einfliessen. Die Stärkung kurzer Versorgungswege für ein resilientes Ernährungssystem bleibt ein wichtiges Element in der künftigen Ausrichtung der Agrarpolitik. Nachhaltige regionale Ernährungssysteme, von der Produktion bis zum Konsum, können die langfristige Ernährungssicherheit der Schweiz nachhaltig voranbringen. Die Regionen können dabei als «Zukunftslabors» für ein nachhaltiges Ernährungssystem der Zukunft eine wichtige Rolle spielen.

Was ist wirklich regional?

aop-igp.ch prospecierara.ch schweizerregionalprodukte.ch

Die «Region» ist weder politisch noch geografisch ein klar definierter Begriff. Entsprechend versuchen die Detailhändler, mit eigenen Labeln und nach eigenen Kriterien ihre jeweiligen Regionalprodukte in diesem Markt zu positionieren. Dagegen bemühen sich verschiedene Organisationen, mittels einheitlicher Richtlinien Licht in den regionalen Label-Dschungel zu bringen und den Konsumentinnen und Konsumenten die Orientierung zu erleichtern.

Pirmin Schilliger Luzern

Die Schweizerische Vereinigung AOP-IGP (Appellation d’Origine Protégée/Indication Géographique Protégée) vertritt die Interessen aller Branchenorganisationen, die unter diesen Siegeln regionale Produkte vermarkten. Der Unterschied zwischen ihnen: Bei AOP-Spezialitäten muss vom Rohstoff über die Verarbeitung bis hin zum Endprodukt alles aus der definierten Ursprungsregion sein; bei IGP-Spezialitäten genügt es hingegen, wenn sie in der Ursprungsregion entweder erzeugt, verarbeitet oder veredelt worden sind. Die offizielle Liste der Schweiz umfasst aktuell 25 AOP- Produkte und 16-IGP-Spezialitäten, darunter viele Käsesorten, Wurstspezialitäten und einige Obstbranntweine, aber auch Walliser Roggenbrot oder die Zuger Kirschtorte. Die Schweiz ist im Rahmen des bilateralen Agrarabkommens mit der EU dem europaweiten AOP-IGP-System angeschlossen. Die von beiden Seiten anerkannte Liste mit einigen hundert geschützten Produkten wird regelmässig aktualisiert. Die jüngsten registrierten Produkte für das AOP-Gütesiegel sind die Schweinefleischwurst «Boutefas» und der Beinschinken «Jambon de la Borne» aus dem Kanton Waadt und dem Kanton Freiburg und das Walnussöl «Huile de Noix vaudoise». Verantwortlich für die Zulassung in der Schweiz ist das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), das das Register auch mit der EU koordiniert.

ProSpecieRara als Pionierin

Zu den eigentlichen regionalen Pionieren in der Schweiz gehört die Stiftung ProSpecieRara (PSR), die gerade ihr 40-Jahr-Jubiläum fei- ern kann. Hauptsächlich ihr Verdienst ist es, dass hierzulande – vom Appenzeller Spitzhaubenhuhn bis zur Stiefelgeiss – 38 seltene Nutztierrassen und rund 4800 Nutz- und Zierpflanzensorten vor dem Aussterben gerettet werden konnten. PSR arbeitet mit vielen Landwirtinnen und Landwirten, mit dem BLW, der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Wädenswil (ZHAW), gemeinnützigen Organisationen und dem Detailhandel zusammen. Ausserdem agiert PSR als Schnittstelle zur SAVE Foundation, die sich im europäischen Rahmen für den Erhalt der Biodiversität engagiert.

Ein kommerziell erfolgreiches Nutzungsbeispiel alter «tiergenetischer Ressourcen» ist die Wertschöpfungskette «Pro-Montagna Bio- Gitzifleisch». Daran beteiligt sind Bündner Bergbauern, der Schweizer Ziegenzuchtverband, die Metzgerei Zanetti in Poschiavo GR und Coop. Ein anderes Projekt von PSR mit Coop als Partnerin nennt sich «Simmentaler Original». Als Resultat der Kooperation mit PSR finden sich in den Regalen von Coop zudem mehr als hundert traditionelle, vom Aussterben bedrohte Kulturpflanzensorten, etwa die «halblange Turga», eine Sorte der in Mitteleuropa weit verbreiteten Pastinaken. Über die Plattform stadttomaten können Hobbygärtnerinnen und -gärtner bei Coop ausserdem seltene Tomaten-, Peperoni- und Salatsamen beziehen und auf dem eigenen Balkon zum Spriessen bringen.

Koordinationsbemühungen

Die wichtigsten Mitglieder des 2015 gegründeten Vereins Schweizer Regionalprodukte (VSR) sind die vier Vermarktungsorganisationen alpinavera (mit Regionalprodukten aus den Kantonen GR, UR, GL und TI), Culinarium (Ostschweiz), Das Beste der Region (Zentral- und Nordwestschweiz, JU, BE, SO) und regio.garantie Romandie (Westschweiz und Berner Jura). Als Dachorganisation repräsentiert der VSR über 18 500 regionale Produkte aus der ganzen Schweiz, die mit «regio.garantie» gekennzeichnet sind. Der VSR konzentriert sich auf einheitliche Qualitätsstandards nach klaren Richtlinien und sorgt für einen sauberen Vollzug. Demgemäss müssen unter anderem mindestens zwei Drittel der Wertschöpfung sowie die Produktions- und Verarbeitungsschritte, die die Eigenschaften des Produkts bestimmen, in der jeweiligen Region stattfinden.

Trotz aller Koordinationsbemühungen des VSR existieren weiterhin verschiedene Labels, die Regionalität kennzeichnen: Die Migros tut dies mit einer eigenen regionalen Etikette, auf der zusätzlich oft auch der Name der Produzentin oder des Produzenten steht. Coop hingegen markiert in der Regel lediglich die Regale mit dem Regionen-Label. Trotzdem heisst es auch bei Coop: «Alle regionalen landwirtschaftlichen Zutaten und jedes Produkt müssen bis zum Ursprungsort rückverfolgbar sein.»

Gemäss der Studie «Regionalprodukte 2022» der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) möchten die Konsumentinnen und Konsumenten in jedem Fall wissen, aus welcher Region die Rohstoffe kommen, wo sie verarbeitet werden und welchen Weg sie zurückgelegt haben. «Bei den heutigen Labels ist das alles jedoch längst nicht immer klar», stellt Stephan Feige, Co-Autor der Studie, fest. In der Praxis legen die Detailhändler wichtige Kriterien – wie etwa den regionalen Perimeter – meist nach eigenem Gutdünken fest. Sie hoffen auf das Vertrauen ihrer Kundinnen und Kunden, und dies nicht zu Unrecht. «Wenn auf der Verpackung ‹regional› steht, wird das in der Regel auch geglaubt», meint Feige. Zudem möchte sich kaum jemand vor den Regalen durch mehrseitige schriftliche Label-Richtlinien kämpfen müssen.

Klärungsbedarf

Fazit: Der gemeinsame Nenner der regionalen Marken beschränkt sich darauf, dass sich zum Verkauf angebotene Ware einer bestimmten Region zuordnen lässt. Nach welchen genaueren Vorschriften und Kriterien dies erfolgt, ist aber von Label zu Label unterschiedlich. Die Definition der Region selbst bleibt dehnbar: So formuliert das Coop-«Miini-Region»-Reglement umständlich: «Eine Region ist ein geografisch bestimmter Raum mittlerer Grössenordnung, das heisst zwischen lokaler beziehungsweise kommunaler und nationaler Ebene, der als zusammengehörig angesehen wird, sich also anhand bestimmter Merkmale von anderen abgrenzen lässt.» Coop-Sprecher Caspar Frey versucht klarzustellen, dass Coop in Bezug auf Wertschöpfung sowie die Produktions- und Verarbeitungsschritte den VSR-Vorgaben folgt. Dies gilt auch für die Migros, obwohl diese Bestimmungen laut Mediensprecherin Carmen Hefti «die Verfügbarkeit der regionalen Produkte in der Alltagspraxis zuweilen arg limitieren». Feige erklärt: «Es gibt den Begriff ‹regional›, gleichbedeutend mit ‹ist von hier› – da will der Konsument zum Produzenten gleich um die Ecke. Daneben gibt es aber auch regionale Produkte wie die Waadtländer Saucisson oder die Basler Läckerli, die nicht nur vor Ort, sondern in der ganzen übrigen Schweiz als berühmte regionale Spezialitäten wahrgenommen werden.» Eine einheitliche Definition von Regionalität unter einem einzigen Label würde solchen Unterschieden und dem Charakter der einzelnen Produkte wohl kaum gerecht, gibt Feige weiter zu bedenken. Wenig sinnvoll wäre es also, für verarbeitete Produkte wie Wein, Hartkäse, Gebäck oder eine weit über ihre Ursprungsregion hinaus bekannte Rauchwurst die gleichen regionalen Kriterien anzuwenden wie für frisches Gemüse oder Eier aus der näheren Umgebung.

Kein Wunder, ist es bis heute nicht gelungen, dieses Definitionsdilemma aus der Welt zu schaffen, obwohl es die Konsumentinnen und Konsumenten ziemlich verunsichert. «Alle müssen bereit sein, ein einheitliches nationales Regelwerk zu pflegen», betont VSR- Geschäftsführerin Gabi Dörig-Eschler. «Und», schiebt sie nach, «die Glaubwürdigkeit unseres Regelwerks ist das eigentliche Fundament des Erfolgs.»