Der Einstiegskurs in die Neue Regionalpolitik ist bereits ein Klassiker – und meistens schnell ausgebucht. Wem nützt der Kurs und was sagen die Teilnehmenden dazu? Wir haben uns am eintägigen Kurs in Altdorf im Kanton Uri umgehört.

Die Neue Regionalpolitik (NRP) ist ein ausgezeichnetes Mittel des Bundes, um Innovation, lokale Wertschöpfung und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern. Aber sie ist komplex: Die Umsetzung erfolgt in 26 Kantonen mit je eigenen Programmen und Rahmenbedingungen. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an lokalen, regionalen und sogar internationalen Akteuren.

Der Einstiegskurs verschafft hier den Durchblick. Das bestätigt auch Teilnehmer Rolf Infanger vom Urner Gemeindeverband: «Ich kam mit der Erwartung, dass mir die Grundprinzipien der Neuen Regionalpolitik aufgezeigt werden und wie ich als Regionalmanager meine Klientinnen und Klienten am besten unterstützen kann. Diese Erwartungen wurden erfüllt!»

Marcel Zumkemi vom Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis (RWO) empfiehlt den Einstiegskurs sogar allen, die mit der Neuen Regionalpolitik in Berührung kommen: «Es werden wertvolle Hintergründe vermittelt. Auch wenn man bereits einige NRP-Projekte bearbeitet hat, ist der Kurs nützlich.»

Ideen für die Organisation und für die Beratung

Die Komplexität der NRP erlebt Nadia Scherer von der Destination Einsiedeln-Ybrig-Zürichsee beinahe täglich: «In unserem Tourismusgebiet haben wir häufig mit mehr als einem Kanton zu tun, was unsere Arbeit anspruchsvoll macht. Ich war erleichtert, als ich am Einstiegskurs erfahren habe, dass nicht bloss ich diese Situation anspruchsvoll finde, sondern dass es am System liegt. Ich nehme aus dem Einstiegskurs neue Ideen mit, wie wir diesem System besser entsprechen können.»

Die Inhalte des Einstiegskurses sind praxisnah. Das sieht auch Jasmin Schlaepfer von VISIT Glarnerland so: «Ich fand die Mischung aus Praxisbeispielen und Theorie sehr gut. Und ich fühle mich gut begleitet, weil ich jetzt weiss, wo ich zusätzliches Know-how abholen kann. Als Verantwortliche der Destinationsentwicklung begleiten wir Projekte von der Basis. Ich habe dank des Einstiegskurses mehr Sicherheit in der Beratung gewonnen und kann die Initiantinnen und Initianten von Projekten jetzt noch besser unterstützen.»

Horizonterweiterung dank Präsenzveranstaltung

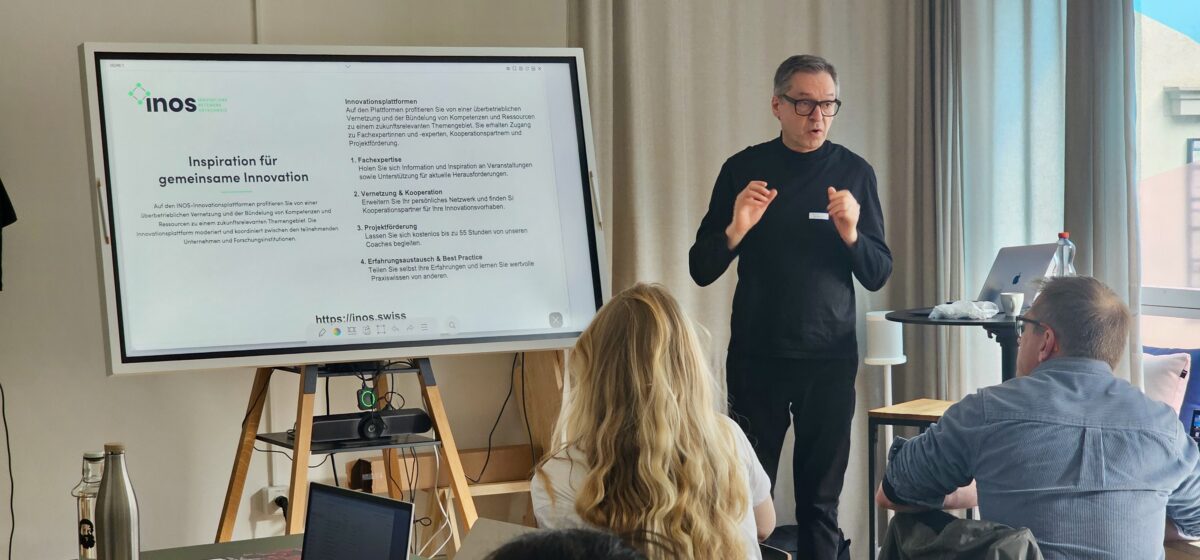

Nachdem der Einstiegskurs mehrmals online durchgeführt wurde, fand er dieses Mal vor Ort im Innovationsbiotop Uri in Altdorf statt und vermittelte eine ganz besondere Tiefe: Die Teilnehmenden erlebten die Präsentation des Praxisbeispiels San Gottardo mit Blick auf die frisch verschneiten Berge des Urnerlandes. Und David Kramer vom SECO (Co-Leiter des Ressorts Regional- und Raumordnungspolitik) stand auch während der Pausen für spontane Gespräche zur Verfügung. Für Marcel Zumkemi hat sich die Anreise aus dem Oberwallis gelohnt: «Neben allen Inhalten und spannenden Links, die wir am Einstiegskurs erhalten haben, fand ich den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen der Regionalentwicklung ausserordentlich wertvoll.»

Weitere Informationen zum Einstiegskurs

Die Einstiegskurse werden in der Agenda von regiosuisse ausgeschrieben.

Nächste Durchführungen:

- Donnerstag, 05.03.2026 in Willisau (DE), AUSGEBUCHT Ausschreibung

- Donnerstag, 16.09.2026 in Diemtigen (Wiriehorn) (DE), Ausschreibung folgt

- Donnerstag, 26.11.2026 in Lausanne (FR) Ausschreibung

Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf LinkedIn, um die Ankündigung zu erhalten.

Nützliche Links aus dem Einstiegskurs

- Erklärvideo Neue Regionalpolitik

- Praxisleitfaden zur erfolgreichen Regionalentwicklung

- Übersicht Finanzhilfen in der Regionalentwicklung

- Projektdatenbank (Schweizweite Übersicht NRP-Projekte)

- regios.ch (Blog mit Best-Practices-Beispielen)