Inhalt

Viele ländliche und periphere Räume in der Schweiz wachsen deutlich langsamer als die urbanen Regionen. Einige verlieren gar seit Jahrzehnten Arbeitsplätze und Einwohnerinnen und Einwohner. Dieser Verlust ist ein mehr oder weniger schleichender Prozess, der sich zuweilen punktuell stoppen lässt. Das gelingt vor allem in grösseren alpinen Tourismusdestinationen, in den regionalen Zentren der alpinen Haupttäler oder im lokalen Umfeld grösserer Unternehmen. Auch eine bessere Verkehrsanbindung hilft manchmal, den Abwärtstrend zu drehen. Bislang periphere Gemeinden werden dadurch auf einen Schlag als Wohnort für Pendlerinnen und Pendler attraktiv. Allerdings sind lange Pendlerwege keine nachhaltige Lösung.

In Dörfern und Gemeinden aber, in denen sich der Schrumpfungsprozess nicht stoppen lässt, dünnt mit dem Bevölkerungsverlust auch das Versorgungsnetz aus: Öffentliche und private Dienste – von der Post über die Schule bis zum Dorfladen – lassen sich mangels Grösse und Nachfrage kaum mehr wirtschaftlich betreiben. Die betroffenen Dörfer driften in eine Abwärtsspirale. Mit dem wegfallenden Versorgungsnetz verlieren sie auch ihre Attraktivität als Wohnort. Sind zu viele Bewohnerinnen und Bewohner weggezogen, kommt schliesslich auch das gesellschaftliche Leben zum Erliegen.

Dieser Teufelskreis ist seit Jahrzehnten bekannt und ein zentrales Thema der Regionalentwicklung. Jedoch gibt es – auch unterstützt von der Neuen Regionalpolitik (NRP) – immer wieder gelungene Versuche, ihn mit Projekten und Entwicklungskonzepten und -strategien zu durchbrechen.

Flexibles Arbeiten und Wohnen im Berggebiet

Die Akteurinnen und Akteure der Regionalentwicklung ebenso wie die betroffenen Gemeinden schöpfen in jüngster Zeit neue Hoffnungen mit Blick auf flexible Arbeitsformen. Diese haben sich im Soge der Digitalisierung herausgebildet; praktiziert werden sie bislang vor allem in grossen IT- und Dienstleistungszentren im städtischen Umfeld. Nun könnten sie sich über weitere Branchen und Sektoren möglichst flächendeckend ausbreiten und sogar der vom wirtschaftlichen Niedergang am stärksten gebeutelten Peripherie zu neuem Aufschwung verhelfen. Solche und ähnliche Erwartungen hegen viele an der Regionalentwicklung Beteiligte auf sämtlichen Stufen. Dass das damit verbundene Entwicklungsrezept aber wirklich taugt, ist noch nicht schlüssig bewiesen, auch wenn die wegen der Corona-Pandemie in vielen Betrieben verordnete Homeoffice-Kultur in den letzten Wochen und Monaten einiges ins Rollen gebracht hat.

Fallen dank der Digitalisierung Raum und Zeit als Hürden weg, rücken peripherste Räume tatsächlich in Zentrumsnähe. Der dezentral organisierte Arbeitsmarkt kann mit seinen flexiblen Arbeitsformen seine Fühler in die entferntesten Winkel ausstrecken. Alles scheint plötzlich sehr einfach, zumindest in jenen Branchen, in denen die Beschäftigten den grössten Teil ihrer Tätigkeit am PC verrichten. Im Berggebiet wohnen und arbeiten? Warum eigentlich nicht? Mit Hilfe von digitaler Vernetzung, virtuellen Kontakten, Homeoffice, Co-Working-Spaces und 3-D-Produktion!

1000 Co-Working-Spaces als Ziel

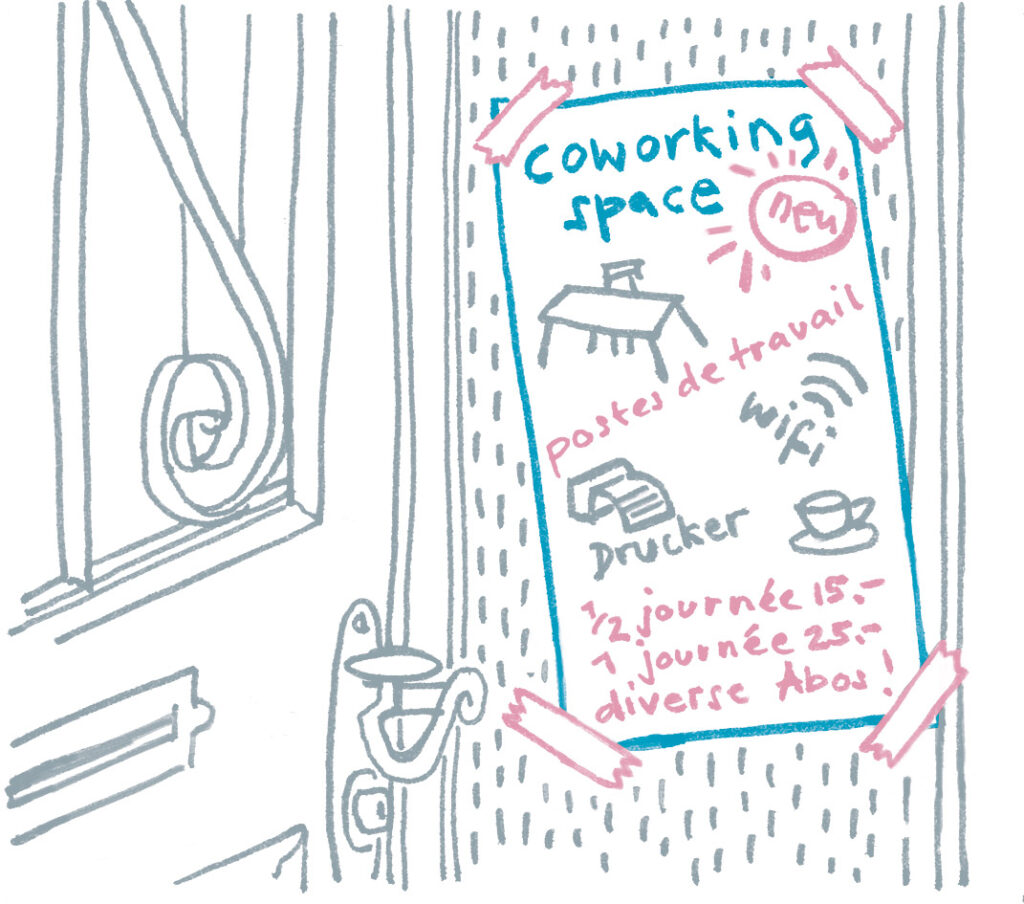

Die zahlreichen Co-Working-Spaces, die in den letzten Jahren auch abseits der urbanen Zentren entstanden sind, beweisen, dass dieses Szenario mehr ist als eine Wunschvorstellung. Laut einer Umfrage der Hochschule Luzern (HSLU) gibt es im ländlichen Raum der Schweiz mittlerweile fünfzig derartige Arbeitsräume, die von rund 2500 Erwerbstätigen flexibel genutzt werden. Die Zahl scheint zwar bescheiden, doch das Phänomen ist ja noch jung.

Eine Treiberin der Entwicklung in der Schweiz ist die Genossenschaft VillageOffice. Sie hat den Aufbau von drei Dutzend Co-Working-Spaces im ländlichen, peripheren und alpinen Raum beratend begleitet, in acht Fällen im Rahmen von NRP-Projekten. Fabienne Stoll, Kommunikationsverantwortliche von VillageOffice, spricht von einem Trend, der noch am Anfang stehe. «Über drei Millionen Erwerbstätige könnten heute schon mobil arbeiten», stellt sie fest, «allerdings macht erst eine Million davon bereits Gebrauch und arbeitet gelegentlich von zu Hause aus. Ich glaube aber, dass es jetzt einen gewaltigen Schub geben wird, denn mit der Corona-Krise sind sehr viele Firmen mitsamt ihren Beschäftigten gerade auf den Geschmack gekommen.» Stoll schätzt, dass mittelfristig rund ein Drittel der traditionell organisierten Büroarbeitsplätze verschwinden wird. Ein bedeutender Teil der Arbeit dürfte in temporär genutzte Arbeitsplätze in ländliche Gemeinden und Berggebiete ausgelagert werden. VillageOffice hat sich zum Ziel gesetzt, im Laufe der nächsten Jahre die ganze ländliche Schweiz mit rund tausend Co-Working-Spaces abzudecken, nicht zuletzt auch aus ökologischen Gründen. Mit einem solchen Angebot liessen sich, so die Berechnungen, jährlich 4,4 Milliarden Pendlerkilometer und damit Zehntausende Tonnen Kohlendioxid-Emissionen einsparen.

Etwas vorsichtiger sind die Prognosen von HSLU-Professor Timo Ohnmacht. Er hat das noch junge Phänomen im Rahmen einer Nationalfonds-Studie erforscht. «Bis jetzt gibt es zwar Erfolgsgeschichten, doch die lokalen Co-Working-Standorte haben noch keinen messbaren regionalökonomischen Nutzen», bilanziert er. «Aus der Co-Working-Bewegung könnte aber bald schon mehr werden, mittels öffentlich unterstützter Co-Working-Spaces, die als Instrumente der Regionalentwicklung nachhaltige Impulse im ländlichen Raum auslösen», so Ohnmacht.

Zudem müssen die ländlichen Räume und die Berggebeite ihre Attraktiviät als Wohn- und Lebensort steigern, indem sie ihr Dienstleistungs- und Versorgungsangebot verbessern.

Wo es erschwinglicher ist, wird es auch attraktiver

Die Co-Working-Spaces sind so etwas wie die Speerspitze der flexiblen Arbeitsformen im ländlichen Raum. Wirtschaftlich bedeutsamer ist aber die wachsende Zahl von Teilzeitpendlerinnen und -pendlern, die ihre Arbeit immer häufiger und länger im Homeoffice erledigen. Die aktuelle Situation auf dem Wohnungsmarkt befeuert diese arbeitsorganisatorische Entwicklung. Forschende der Credit Suisse haben in der jüngsten Studie zum Immobilienmarkt Schweiz1 den Zusammenhang zwischen Pendlerströmen und Wohnortwahl untersucht und einen Trend hin zum sesshaften ländlichen Wohnen festgestellt. Fredy Hasenmaile, Leiter Immobilien-Research bei der CS, erklärt: «Den Wohnort suchen immer weniger Menschen direkt dort, wo sie den Beruf ausüben, sondern dort, wo es erschwingliche Wohnungen gibt. Und sie halten dem einmal gewählten Wohnort in der Regel die Treue. Er wird zur Konstante in einem Leben mit immer häufigeren Jobwechseln und einem sich stetig verändernden Arbeitsumfeld.» Die durchschnittliche 110-m²-Vierzimmerwohnung kostet in der Stadt Zürich über 1,5 Millionen Franken. In einer Pendlerdistanz von 60 Bahnminuten ist sie laut CS-Studie für weniger als die Hälfte davon zu haben.

Kein Wunder, haben immer mehr Menschen genug von der teuren Wohnung in der Stadt. Sowieso möchten sie lieber naturnah wohnen, wenn sich dies mit ihrer Arbeit verknüpfen liesse. Die Berufspendlerinnen und -pendler – dazu zählen neun von zehn Beschäftigten in der Schweiz – zieht es angesichts der Preissituation immer weiter in die Peripherie hinaus. «Das wird die Etablierung der neuen Arbeitsformen im ländlichen Raum zusätzlich begünstigen», folgern die Autoren der CS-Studie. Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch eine Umfrage der gfs-zürich im Auftrag des SECO.2 Das grösste Interesse an den neuen Arbeitsformen bekunden die Fernpendlerinnen und -pendler, die Fahrzeiten von einer Stunde und mehr pro Arbeitsweg auf sich nehmen. Es ist eine in letzter Zeit stark wachsende Gruppe, die mittlerweile 20 Prozent der Pendlerinnen und Pendler ausmacht. Fast alle wären froh, wenn sie tageweise oder auch länger am Wohnort arbeiten könnten.

Notwendige Infrastruktur

Zusammen mit den veränderten Wohnbedürfnissen ist das Entwicklungspotenzial der flexiblen Arbeitsformen für den ländlichen und peripheren Raum also unbestritten gross. Damit es sich ausschöpfen lässt, braucht es zunächst einmal eine gewisse Infrastruktur.

- Immobilien: Die geringste Herausforderung ist wohl die Bereitstellung der notwendigen Immobilien. Angebot und Nachfrage, etwa für Co-Working-Spaces, halten sich laut VillageOffice derzeit im Gleichgewicht. Ausserdem gibt es gerade in ländlichen Regionen leerstehende Gebäude, die sich bei Bedarf rasch und mit einem vergleichsweise geringen Aufwand umnutzen und entsprechend aufrüsten lassen. Ausserdem haben sich viele Beschäftigte längst ihr Homeoffice eingerichtet.

- Telekommunikationsnetze: Die Schweiz ist zwar im Vergleich zu ihren Nachbarländern schon relativ gut mit leistungsfähigen Internetanschlüssen versorgt. Doch im Infrastrukturbereich weitet sich vielerorts der Stadt-Land-Graben.3 Im Hinblick auf eine stärkere Verbreitung der flexiblen Arbeitsformen ist der Ruf nach möglichst guter Erschliessung aller Gebiete der Schweiz nachvollziehbar. Um periphere Regionen und alpine Tourismuszentren so leistungsfähig zu vernetzen wie die städtischen Zentren, sind verschiedene Möglichkeiten denkbar. Mit seinem «Förderkonzept Ultrahochbreitband Graubünden» treibt zum Beispiel der Kanton Graubünden den Ausbau der Datenautobahn voran. Die NRP finanziert die konzeptionellen Arbeiten im Rahmen regionaler Erschliessungsprojekte mit. Auch die 5G-Mobilfunktechnologie stellt eine Chance dar für die ländlichen Räume und Berggebiete. Deren Ausbau ist aber aufgrund von Einsprachen und aus politischen Gründen vielerorts blockiert.

- Mobilität: Die neuen flexiblen Arbeitskräfte bleiben mehrheitlich Teilzeitpendlerinnen und -pendler. Sie möchten ihr Pensum zwischen dem Home- oder dem Co-Working-Office am Wohnort und dem Arbeitsplatz im städtischen Zentrum frei aufteilen können. Gute Verkehrsverbindungen sind dafür die entscheidende Voraussetzung. Verschiedene Projekte, deren planerische und konzeptionelle Vorarbeiten auch die NRP unterstützt hat, haben in den letzten Jahren dazu beigetragen, die Lücken in diesem Bereich zu schliessen. Sie dienten – im Rahmen von Interreg – vor allem der Verbesserung des grenzüberschreitenden ÖV in den Regionen Basel, Genf, Jura und Tessin. Hinzu kamen Pilotversuche zur klugen Nutzung unterschiedlicher Verkehrsträger, inklusive neuer Formen der «Sharing Mobility». Doch dies reicht aus Sicht der Promotoren der Regionalentwicklung längst nicht aus. «Jede Person in der Schweiz sollte das nächstgelegene Co-Working-Büro innert 15 Minuten per Velo oder ÖV erreichen können», lautet ein Ziel von VillageOffice. Da die flexiblen Arbeitskräfte meist Teilzeitpendlerinnen und -pendler bleiben, meint Peder Plaz, Geschäftsführer des Wirtschaftsforums Graubünden: «Die Schaffung von zumutbaren Pendlerdistanzen im gesamten Gebiet der Schweiz wäre wohl die wirksamste Massnahme, die neuen Arbeitsformen auch im ländlichen Raum zu etablieren und die dezentrale Besiedlung zu sichern.»

Bewirtschaftung und Vernetzung von Co-Working-Spaces

Die neue digitale Multilokalität im Zusammenhang mit Co-Working-Spaces in den Schweizer Alpenregionen untersucht der Wirtschaftsgeograf Reto Bürgin von der Universität Bern unter anderem mittels Geotracking. Sein Eindruck: «Co-Working-Spaces allein helfen bestenfalls, den Pendlerverkehr zu reduzieren. Damit sie als Entwicklungsmotoren eine Gemeinde sozial und wirtschaftlich wiederbeleben, braucht es allerdings mehr: Das noch junge Phänomen muss sich in den Köpfen verankern, und die Co-Working-Spaces müssen intensiv bewirtschaftet werden.» Ein gutes Angebot an Arbeitsräumen mit perfekter Infrastruktur ist also bloss ein guter Anfang. Damit das verheissungsvolle Zukunftsszenario für die ländlichen und peripheren Räume voll aufblüht, müssen sich die flexiblen Arbeitskräfte zur «Community» vernetzen. In den gemeinsamen Arbeitsräumen können sie Ideen entwickeln, sich über ihre Probleme austauschen, weitere Konzepte kreieren und allenfalls in neuen Kooperationen zusammenarbeiten. «Aus dem gegenseitigen Austausch entstehen oft innovative Projekte, neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle bis hin zu Forschungs- und Entwicklungsprozessen ausserhalb der traditionellen Institutionen», skizziert HSLU-Professor Timo Ohnmacht die mögliche Entwicklung.

Die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter der Co-Working-Spaces können entscheidende Impulse vermitteln, um eine «Community» zu schaffen. «Informelle ‹Community›-Meetings sind gefragt, Inputreferate, Netzwerkanlässe mit externen Unternehmerinnen und Unternehmern, Seminare, öffentliche Events», regt Ohnmacht an. Co-Working-Spaces, die auf diese Weise bewirtschaftet werden, können zu einem attraktiven Mikrocluster der lokalen Standortförderung heranwachsen. Diesen Ansatz verfolgt auch die NRP. Das zeigen inzwischen mehr als ein Dutzend Beispiele im Rahmen von NRP-Projekten. Hier eine Auswahl: das Macherzentrum Lichtensteig SG, der Co-Working-Space Steckborn TG, das Mountain Co-Working Mia Engiadina in Scuol GR (vgl. «regioS» 14), die «Plattform Haslital» BE, die Working Station Saint-Imier BE und das Interreg-Projekt «GE-NetWork». Im Umfeld dieser Mikrocluster ergeben sich verschiedene vor- und nachgelagerte Effekte. Denn die Homeoffice- und Co-Worker tragen zur Belebung der Dörfer bei und nutzen die lokalen Dienstleistungsangebote, von der Gastronomie über den Detailhandel, die Post und den Coiffeursalon bis hin zu den Freizeiteinrichtungen und dem Gewerbe, woraus wiederum mehr lokale Wertschöpfung und weitere Arbeitsplätze entstehen.

Co-Working-Spaces – Keimzellen der Dorfentwicklung

Noch einen Schritt weiter geht die Ökonomin Jana Z’Rotz vom Institut für Betriebs- und Regionalökonomie (IBR) der HSLU. «In unseren Studien hat sich gezeigt, dass im ländlichen Raum die rein arbeitsorientierten Co-Working-Spaces schwieriger zu betreiben sind», erklärt sie. Z’Rotz fordert deshalb multifunktionale Co-Working-Spaces, die auch kulturelle, gesellschaftliche und soziale Dienstleistungen erbringen. Sie wünscht sich Orte, die jüngere und ältere Menschen gemeinsam nutzen. Co-Working-Spaces sollen unter anderem auch Quartier- oder Dorftreff sein, öffentliche Werkstatt, Atelier, soziale Anlauf- und Beratungsstellen mit Cafés und Kindertagesstätten – kurzum Keimzellen belebter Dörfer.

Auch dafür kann die NRP schon gute Beispiele liefern: Das Swiss-Escape-Projekt «Co-Living/Co-Working» in Grimentz VS, das partizipative Dorfentwicklungsprojekt Saint-Martin VS und das «Generationehuus in Schwarzenburg (BE)». Letzteres befindet sich in der Startphase und hat wegen seiner inhaltlichen Breite Modellcharakter für die ganze Schweiz. Es verfügt über einen Co-Working-Space mitsamt Werkstatt und Atelier, zwei Wohnungen für Mehrgenerationen-Wohngemeinschaften, Kindertagesstätte, Bistro, verschiedene soziale Einrichtungen, Räumlichkeiten für Gesundheitsberatung und Veranstaltungen usw. Die Konzeptphase haben der Bund und der Kanton Bern im Rahmen eines NRP-Projektes mit 140 000 Franken unterstützt. Mittlerweile hat die Trägerorganisation – eine gemeinnützige Aktiengesellschaft – über grösstenteils private Spenden 3,5 Millionen Franken gesammelt, um das Konzept zu verwirklichen. Derzeit nimmt das «Generationehuus» in einer von der Aktiengesellschaft erworbenen alten Villa mitten im Dorf schrittweise seinen Betrieb auf. Das Raumangebot ist im sanft renovierten Gebäude vorläufig beschränkt. «In Vollbetrieb gehen wir, sobald wir auch noch unseren geplanten Neubau errichten und beziehen können», erläutert Geschäftsführerin Linda Zwahlen Riesen.

Ein unterschätzter Wirtschaftsfaktor

Fest steht: Die «Arbeitswelt 4.0» erhöht das Potenzial der ländlichen und peripheren Räume als Wirtschafts- und Lebensraum. Mit ihr steigen die Chancen, die Versorgung der Dörfer und Gemeinden zu verbessern und so die durch lokale Dienstleistungen erzielte Wertschöpfung im Ort zu behalten. Diese Chancen werden bislang aber erst in wenigen Gemeinden gezielt wahrgenommen und systematisch ausgeschöpft. «Umso notwendiger ist eine breite Diskussion, wie die Regionalpolitik in peripheren Regionen vermehrt Projekte auch zur Stärkung der Wohnattraktivität im Sinne des Zusammenspiels zwischen Wohnen und Arbeiten mitberücksichtigen kann», erklärt Peder Plaz. Damit fordert er einen Paradigmenwechsel in der Standortförderung und der NRP, die heute – wie er bemängelt – «zu einseitig auf die Ansiedlung von Arbeitsplätzen setzt und die Bedeutung der Wohnortattraktivität als Rekrutierungs- und Wirtschaftsfaktor unterschätzt».

Wichtige Denkanstösse, in welche Richtung die Entwicklung zielen könnte, vermittelte etwa Olivier Crevoisier, Professor für Soziologie an der Universität Neuenburg, im Rahmen seiner Studien zur «residenziellen und präsenziellen» Ökonomie.4 Seine Forschungsergebnisse legen nahe, dass die Projektförderung der NRP die Wohnortattraktivität als Rekrutierungs- und Wirtschaftsfaktor sowie die lokalen Wirtschaftskreisläufe stärker berücksichtigen sollte. Dieses Anliegen widerspiegelt sich auch in den NRP-Pilotmassnahmen für die Berggebiete 2020–2023, mit denen neue Wege für die Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung in den Berggebieten getestet werden.5 Die Erfahrungen aus diesen Pilotmassnahmen werden in die Weiterentwicklung der NRP ab 2024 einfliessen.

regiosuisse.ch/nrp – villageoffice.ch – generationehuus.ch – swissescape.co

1 Zyklus ohne Ende – Schweizer Immobilienmarkt 2020, Credit Suisse

2 Umfrage der gfs-zürich im Auftrag des SECO; regiosuisse.ch/news/umfrage-berggebiete

3 Breitband-Atlas, Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)

4 Crevoisier O., Segessemann A. (2015): L’économie résidentielle en Suisse : identification et mise en perspective

5 Wirtschaftliche Entwicklung der Berggebiete: Instrumente und Massnahmen des Bundes, Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 15.3228 Brand vom 19. März 2015