Manchmal beginnt Zukunft mit einem Blick zurück. Als Adrian Hirt 2014 das Label Alpahirt gründete, kehrte er bewusst in seine Heimat Graubünden zurück. Er wollte Fleischprodukte so produzieren, dass Herkunft und Handwerk nachvollziehbar bleiben und das Tierwohl im Zentrum steht. Ein Anspruch, der eng mit seiner Familiengeschichte verbunden ist: Sein Urgrossvater, der «Urneni» war Bauer. Er verstand sein Handwerk als Verantwortung gegenüber Tier, Produkt und Region. Diese Philosophie wollte Adrian Hirt ins heute und morgen übersetzen.

Alpahirt arbeitet mit rund 80 Bergbäuerinnen und Bergbauern aus der Region zusammen und verarbeitet jährlich etwa 140 Kühe aus artgerechter Haltung zu Naturfleisch. Die Tiere wurden ausschliesslich mit hofeigenem Futter ernährt, zumeist Gras und Heu. Dabei setzt das Unternehmen auf kurze Wege, direkte Zusammenarbeit mit regionalen Partnern und den konsequenten Verzicht auf Pökelsalze, Zucker oder weitere künstliche Zusatzstoffe. Stattdessen wird das Fleisch mit Rotwein, Natursalz und Gewürzen verarbeitet: es soll als Lebensmittel nachvollziehbar bleiben, sowohl in seiner Herkunft als auch in seiner Verarbeitung.Die regionale Wertschöpfung ist Grundlage von Alpahirts Geschäftsmodells.

Vom Wunsch nach Weiterentwicklung zur begleiteten Innovation

Nach mehreren Jahren Aufbauarbeit stellte sich für Adrian Hirt die Frage, wie sich ein funktionierendes, wertebasiertes Unternehmen weiterentwickeln lässt. Konkret ging es dabei um neue Produkte: Grill- und Brühwürste aus 100 Prozent Rindfleisch, ohne Pökelsalz und Zusatzstoffe. Handwerklich war vieles bereits vorhanden. Was fehlte, war ein strukturierter Innovationsprozess – von der Rezeptur über die Sensorik, also die systematische Beurteilung von Geschmack, Geruch, Textur und Aussehen eines Produkts, bis zur Einordnung im Sortiment.

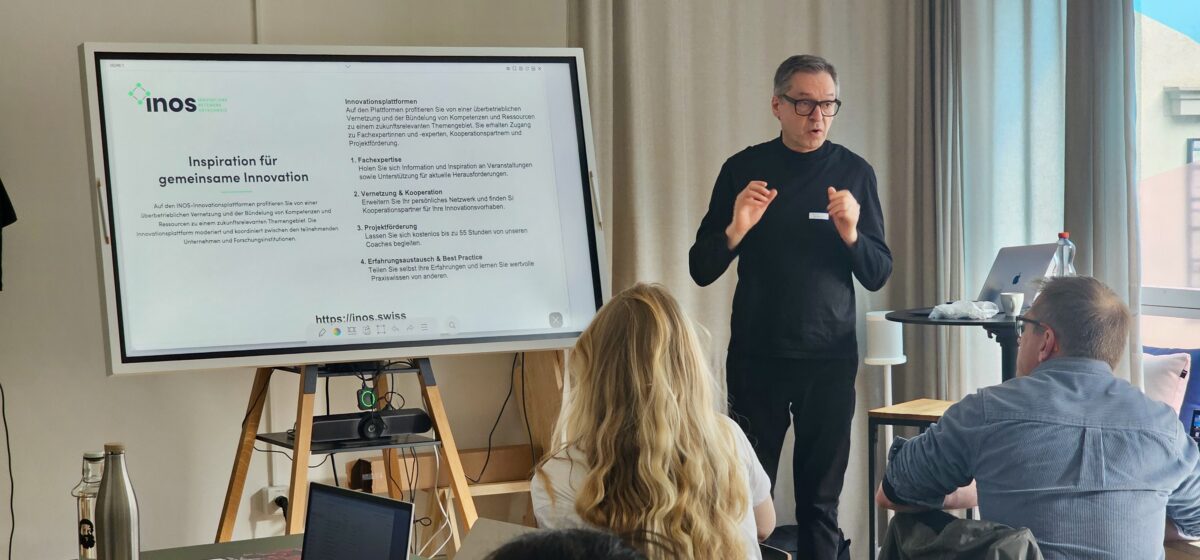

An diesem Punkt kam das Innovationscoaching des Innovationsnetzwerks Ostschweiz (INOS) ins Spiel. Dieses wird im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) über ihr Instrument der Regionalen Innovationssysteme (RIS) finanziert. Die RIS sind funktionale, meist interkantonale Wirtschaftsräume, die Unternehmen darin unterstützen, mit Innovationen ihre Geschäftstätigkeit weiterzuentwickeln. Über INOS wurde Adrian Hirt mit Patrick Zbinden, einem Lebensmittelsensoriker und Food Designer, vernetzt. Als Coach begleitet er Unternehmen dabei, Innovationsvorhaben systematisch anzugehen – geschmacklich, technologisch und kulturell. Der gemeinsame Prozess begann mit einem Innovationsworkshop. Dabei wurden mithilfe künstlicher Intelligenz und menschlicher Erfahrung erste Rezepturen entwickelt. Konkret halfen Large Language Models wie ChatGPT, Perplexity oder Mistral bei der Rezepterstellung, der sensorischen Analyse sowie später auch bei Verpackung und Namensgebung.

Die Ergebnisse des Workshops bildeten die Grundlage für die sensorische Feinjustierung der Rezepturen. Die ersten Prototypen wurden dann bewusst von vielen Personen beurteilt, um ein breites sensorisches Bild zu erhalten. Dieser iterative Prozess wurde zu einem zentralen Element der erfolgreichen Produktentwicklung. Was INOS-Coach Patrick Zbinden bei der Begleitung von Coachees in Innovationsprozessen besonders motiviert: «Wenn Unternehmen den Mut finden, ihre kulinarischen Ideen zu schärfen, statt lediglich Trends zu kopieren.»

Umsetzung entlang der Wertschöpfungskette

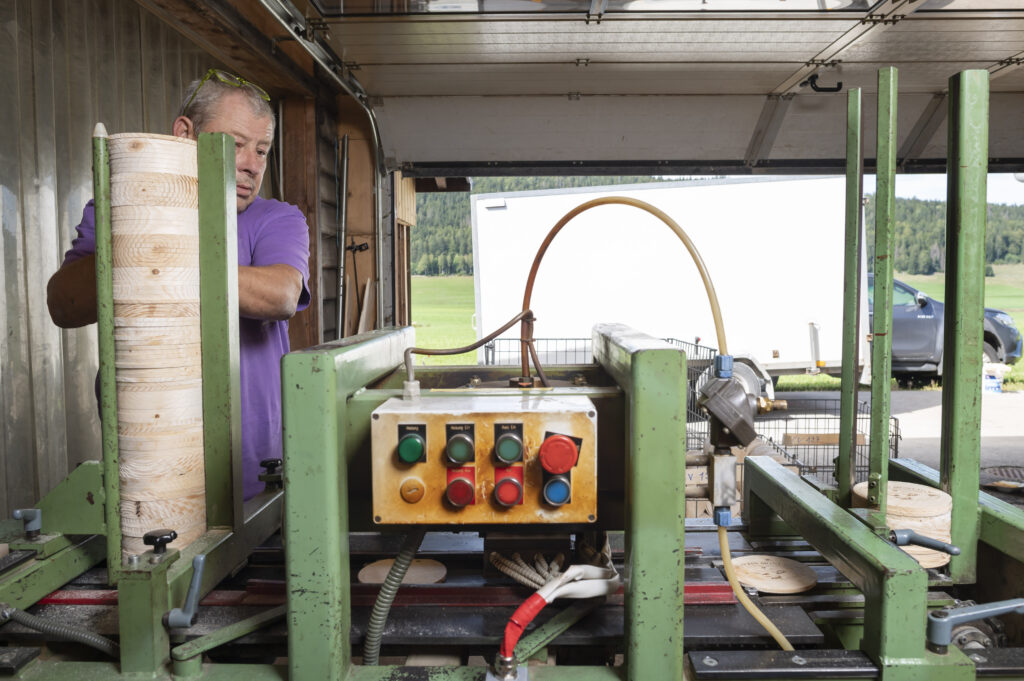

Im nächsten Schritt ging es um die Umsetzung. Für diese arbeitete Alpahirt eng mit Samuel Helbling, Metzgermeister und Geschäftsführer des Fleischzentrums Davos in Klosters, zusammen. «Für uns Metzger ist es eine ständige Herausforderung uns immer wieder neu zu erfinden und weiterzuentwickeln: sprich mit immer gleichbleibenden Rohstoffen von den Tieren auf wechselnde Kundenbedürfnisse und Trends einzugehen», so Helbling.

Durch die von der NRP mitfinanzierten Coachings von INOS konnten schliesslich die beiden Würste «Alpenblüte» und «Felsenkraft» auf den Markt gebracht werden. Sie unterscheiden sich deutlich im Geschmacksprofil – die erste eher sanft und floral, die zweite kräftig im Geschmack – folgen aber derselben Grundhaltung: regionale Herkunft des Fleisches, handwerkliche Verarbeitung, keine Zusatzstoffe. Am 1. August 2025 wurden diese beiden Produkte lanciert und werden mittlerweile schweizweit vertrieben.

Regionale Innovationssysteme (RIS) als Enabler

Aus Sicht von Marc Plancherel, Verantwortlicher für Regionale Innovationssysteme (RIS) und Leiter Innovation beim SECO / NPR, zeigt das Projekt exemplarisch, wie Innovationsförderung im ländlichen Raum wirken kann: «Regionale Innovationssysteme wie INOS stärken die Innovationsdynamik in den Regionen, fördern das Unternehmertum und erhöhen die regionale Wertschöpfung. Deshalb sind sie ein wichtiges Instrument der Neuen Regionalpolitik», erklärt er. Diese beziehen sich auf funktionale, meist interkantonale Wirtschaftsräume, in denen die für den Innovationsprozess notwendigen Akteure wie Unternehmen, Universitäten und der öffentliche Sektor miteinander vernetzt sind.

Bis 2029 will sich Alpahirt als führende Schweizer Referenz für Naturfleisch ohne Zusatzstoffe etablieren. Im Fokus stehen dabei regionale Wertschöpfung und qualitative Weiterentwicklung. Die Geschichte von Alpahirt zeigt, wie Herkunft zum Ausgangspunkt für Zukunft werden kann – wenn Betriebe bereit sind, sich weiterzuentwickeln. Und oft braucht es auch die passenden Förderinstrumente, die diesen Weg begleiten.

Mehr über die NRP und wie sie regionale Projekte unterstützt: