Ausgabe: N–°18–2020

Editorial

Fiona SpycherBundesamt für Raumentwicklung (ARE)

Béla Filep

Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)

Die vergangenen Wochen und Monate, in denen dieses Heft entstanden ist, haben die Arbeitswelt radikal umgekrempelt und den bisher zaghaften Bemühungen zur Flexibilisierung der Arbeitsformen einen gewaltigen Schub verliehen. Über Nacht haben Hunderttausende von Arbeitnehmenden und Tausende von Unternehmen vielfältige Erfahrungen mit Homeoffice gemacht – Erfahrungen, die ihnen bei der künftigen Gestaltung ihrer Arbeitswelt helfen, aber auch sichtbar gemacht haben, dass nebst der technischen Infrastruktur die sozialen Rahmenbedingungen zu Hause oder am Wohnort entscheidend dafür sind, ob flexible, dezentral gelegene Arbeitsplätze eine attraktive Alternative zu unternehmenseigenen darstellen. Es bestätigen sich Erkenntnisse, die Akteurinnen und Akteure aus Wissenschaft, Beratung und Praxis gewonnen haben: Die Regionen können die Chancen, die flexibilisiertes Arbeiten bietet, nur dann zu ihren Gunsten nutzen, wenn sie sich auch um die Attraktivität des Lebensumfelds kümmern. Nicht nur unsere Gesprächsrunde (vgl. S. 18) ist sich darin einig, dass dazu nebst einer funktionierenden Grundversorgung auch Angebote in den Bereichen Kinder- und Altenbetreuung, Kultur usw. gehören. Sollen Neuzuzügerinnen und -zuzüger angelockt werden, braucht es darüber hinaus Arbeitsmöglichkeiten für die Partnerinnen und Partner.

Mit dieser Ausgabe macht «regioS» selbst einen Digitalisierungsschritt. Ab sofort ist regioS.ch online. Die «regioS»-Inhalte sind somit nicht mehr nur als pdf-Datei verfügbar, sondern auch im Web einzeln aufbereitet. Dies erleichtert die Suche nach Inhalten und erlaubt eine noch bessere Streuung unter potenziell Interessierten. Viel Spass bei der Lektüre!

Braingain – dank «New Highlandern»

Pirmin SchilligerTrotz der dominierenden Abwanderung ist in den peripheren Berggebieten der Schweiz auch ein BrainGain zu beobachten. Die Zuwanderinnen und Zuwanderer aus dem Unterland und den städtischen Gebieten – auch «New Highlander» genannt – sind in der Regel gut ausgebildet. Nebst beruflichem Fachwissen bringen sie oft eine hohe Bereitschaft mit, sich in der neuen Heimat gesellschaftlich zu engagieren. Viele lösen überdies unternehmerische Impulse aus, die den demografischen Abwärtstrend bestenfalls zu stoppen vermögen.

Mit «New Highlander» bezeichnen Geografen und Regionalentwicklerinnen und -entwickler eine bestimmte Kategorie neuer Bewohnerinnen und -bewohner des Berggebiets. Diese ziehen in die alpinen Räume, weil sie gerade dort die besten Perspektiven sehen, ihre beruflichen und privaten Lebensvorstellungen zu verwirklichen. Seit einigen Jahren profitieren auch die Schweizer Berggebiete von dieser Entwicklung. Begünstigt wird sie hier von der guten Erreichbarkeit vieler Bergregionen, durch Zweitwohnungen und neuerdings durch die Digitalisierung und die Etablierung neuer Arbeitsformen. Auch grössere Unternehmen tragen dazu bei, indem sie ihre Standorte in den alpinen Haupttälern massiv ausbauen. Firmen wie der Pharmazulieferer Lonza, die Bosch-Tochter Scintilla – beide im Oberwallis – oder die Ems-Chemie und der Medizintechnik-Hersteller Hamilton in Graubünden sind eigentliche Job- und Zuwanderungsmotoren. Die folgenden vier Porträts geben einen Eindruck von den jeweils sehr unterschiedlichen Motiven der einzelnen «Highlander».

Cyril Peter, Zeneggen VS

Nach dem Studium an der Technischen Universität in Aachen wollte der promovierte Bioverfahrenstechniker Cyril Peter weg vom akademischen Betrieb. Er suchte beim Pharmazulieferer Lonza in Visp eine neue Herausforderung in der Industrie. Dort ist er nun seit 14 Jahren tätig. Als «Commercial Solutions Integrator» bekleidet er eine wichtige Schnittstellenfunktion zwischen der Kundschaft, Verkaufsmanagerinnen und -managern und dem technischen Team.

«Das Unternehmen Lonza war mir zwar beim Umzug in die Schweiz bekannt, von Visp und vom Wallis wusste ich damals aber so gut wie gar nichts», erzählt Peter. «Zuerst wohnte ich mit meiner Familie am Arbeitsort in einer nicht gerade idyllischen Umgebung im Talboden. Als wir wenig später auf einem Wochenendausflug Zeneggen entdeckten, war dies Liebe auf den ersten Blick: ein romantisches Bergdorf mit der Natur direkt vor der Haustüre; der totale Gegensatz zu unserem früheren Leben in der Viertelmillionenstadt Aachen. Zeneggen wurde rasch zu unserer neuen Heimat. Mit seinen knapp dreihundert Einwohnerinnen und Einwohnern und rund zwei Dutzend Vereinen bietet der Ort ein überraschend vielfältiges gesellschaftliches Leben, an dem ich mich gerne beteilige. So bin ich seit einigen Jahren Präsident des Sportvereins und Mitglied der Freiwilligen-Feuerwehr, seit kurzem ausserdem Pfarreirat. Als Outdoor-Enthusiast schätze ich überdies die Freizeitmöglichkeiten ganz in der Nähe.

Ich bin längst nicht der Einzige, der aus dem Dorf zur Lonza nach Visp pendelt. Bedingt durch das Corona-Virus, habe ich in letzter Zeit auch öfter im Homeoffice gearbeitet – ein perfektes Gefühl, auf 1400 Meter über Meer mitten in der Bergwelt zu sitzen, mit Blick auf die umliegenden Drei- und Viertausender, und doch global vernetzt und verbunden zu sein mit Kunden und Kollegen auf der ganzen Welt. Vermissen tue ich als ehemaliger Städter überhaupt nichts, im Gegenteil: Ich bin immer wieder erstaunt, welch reichhaltiges Kulturleben das Oberwallis bietet, bis hin zur klassischen Musik. Und wenn wir einmal doch Lust nach mehr haben, sind wir schnell in Bern, Zürich oder Mailand.»

Martin Bienerth und Maria Meyer, Dorfsennerei Andeer GR

Martin Bienerth ist Allgäuer, seine Frau Maria Meyer stammt von der Mosel. Beide haben sie nach dem Abitur ökologische Landwirtschaft studiert und in den Semesterferien jeweils Kühe auf Bündner Alpen betreut. Da lernten sie sich auch kennen, und aus einem Alpsommer wurden schliesslich viele. Dazwischen arbeitete Bienerth als EU-Landwirtschaftsinspektor, derweil sich seine Frau in der Schweiz zur Käsemeisterin ausbilden liess. «Als sich uns vor knapp zwanzig Jahren die Chance bot, die von der Schliessung bedrohte Sennerei in Andeer GR zu übernehmen, griffen wir zu», verrät Bienerth. «Das war damals – noch ohne bilaterale Verträge – ziemlich kompliziert. Wir hatten kaum Geld, konnten nur auf wenig öffentliche Unterstützung zählen, und man begegnete uns, weil wir vieles anders als die Vorgänger machen wollten, vorerst mit Skepsis. Doch mit Herzblut, Leidenschaft, Engagement und Durchhaltewillen machten wir uns ans Werk. Wir verarbeiten heute jährlich 420 000 Liter Milch, die uns die fünf Biobauern anliefern. Wir produzieren Käse, Rahm, Sauerrahm und Butter, die wir zusammen mit einem zugekauften Öko-Sortiment im eigenen Laden verkaufen. Darüber hinaus vertreiben wir den Käse via Grosshändler in der ganzen Schweiz und ins Ausland. Die Selbstvermarktung haben wir von anfänglich 10 auf 100 Prozent gesteigert und entsprechend auch die Wertschöpfung. So können wir den Bauern bessere Milchpreise zahlen und der Abwanderung entgegenwirken. Dazu tragen auch die zehn Arbeitsplätze unserer Molkerei bei.

Die Übernahme der Sennerei war einer der besten Entscheide in unserem Leben, auch wenn das Wochenpensum von 60 bis 70 Stunden einem alles abverlangt. Eine Weile war ich zudem im Vorstand des Bündner ÄlplerInnenvereins (BÄV) und Mitglied in der Kommission für Alp- und Milchwirtschaft des Bündner Bauernverbandes. Denke ich zurück an unseren schwierigen Start vor bald zwanzig Jahren, so glaube ich, dass heute dank der politischen Veränderungen wohl einiges leichter wäre.»

Christina Fenk und Damian Gschwend, Sekundarlehrerin und -lehrer, Blitzingen VS

Für Christina Fenk und Damian Gschwend war schon länger klar, dass sie möglichst ruhig und im Grünen wohnen möchten. Im Rahmen ihres letzten Urlaubs schaute das Luzerner Sekundarlehrerpaar im Oberwallis, das Christina Fenk seit ihrer Kindheit als Feriendestination kennt, einige Immobilien etwas genauer an. Dabei stach ihnen ein Haus ins Auge, das wie auf sie zugeschnitten schien. «Es liegt am Dorfrand von Blitzingen VS, und es wurde vor vier Jahren gebaut», erzählt Christina Fenk. «Da wir beide sehr sportlich sind, lockte uns auch das Freizeitangebot. Die sportlichen Aktivitäten sind uns jedenfalls wichtiger als Kino, Theater und das ganze städtische Kultur- und Konsumangebot. Nach erstem Kontakt mit dem Hauseigentümer und dessen Immobilienmakler wurden wir rasch handelseinig.

Dass es uns mit unseren ‹Auswanderungsplänen› ernst sein würde, wollte uns zuerst niemand glauben. Nun, wo wir am Aufbrechen sind, heisst es in unserer bisherigen Heimat im Luzerner Hinterland: ‹Ihr habt nichts zu verlieren, ihr könnt ja jederzeit wieder zurückkommen.› Das ist für uns jedoch keine Option, im Gegenteil: Nach den Sommerferien werden wir beide mit dem Unterricht an der Orientierungsschule in Fiesch VS starten.

Das Goms fühlt sich bereits wie unsere neue Heimat an. Durch unseren Job, die Kontakte mit dem Schulteam, den Schülern sowie den Eltern werden wir bald schon mittendrin sein. Ich kann mir ausserdem vorstellen, dass wir uns auch bald gesellschaftlich – etwa in einem Sportverein – engagieren werden. Ein wenig sind wir auch stolz auf uns selbst, dass wir mutig sind und etwas Neues wagen.»

Thomas Lampert, Kunst- und Bauschmied, Guarda GR

Der Gründer der Schmiede «Fuschina da Guarda» stammt aus Basel. Der gelernte Metallbauschlosser bildete sich zum Eidg. dipl. Schmiedemeister und zum Kunstschmied weiter. Nach einem akademischen Abstecher mit Matur und abgebrochenem Physikstudium sowie einem Militäreinsatz in Kosovo zog es Lampert mit 29 Jahren zurück zu seinen beruflichen Wurzeln. «Ich wollte mich aber selbständig machen», erinnert sich Lampert. «Auf der Suche nach einer Lokalität stiess ich 2001 in Guarda auf eine renovierte Schmiede sowie ein ziemlich unberührtes Marktumfeld. Schrittweise baute ich zusammen mit meinen Mitarbeitern und den Lernenden die Kunst- und Bauschmiede auf, in der wir allgemeine Schmiede- und Metallgestaltung anbieten, aber auch Reparaturen und Restaurationen. Ausserdem haben wir einen Kulinarik-Bereich, wo wir Messer, Tafelbesteck und Pfannen für Private und die Gastronomie produzieren. Im Moment errichten wir eine neue Werkstatt, die wir am 5. September eröffnen werden. Sie verbessert nicht nur unsere Produktionsmöglichkeiten, sondern ist auch geplant als Schauschmiede mit Besucherzentrum, Ausstellung, Bistro und Workshop-Räumlichkeiten.

Der Entscheid, nach Guarda zu ziehen, hat sich bewährt. Die Peripherie hat, wenn sie auch Besucherinnen und Besucher anlockt, ihre Vorteile. Das Unterengadin lässt einem Zeit und Freiraum für neue Ideen und Innovationen wie eben den Neubau, mit dem wir den Leuten das Schmiedehandwerk wieder näherbringen möchten. Die Finanzierung bedeutete allerdings eine ziemliche Herausforderung. Mit Eigenkapital, einem Baukredit, einem Crowdfunding und einem Beitrag der Schweizer Berghilfe haben wir es schliesslich geschafft. Als Zuwanderer habe ich immer eine gewisse Narrenfreiheit genossen. Doch wer im Unterengadin arbeitsam, fleissig und einigermassen erfolgreich ist, hat schon halb gewonnen. Nebst allen menschlichen Qualitäten erwartet man auch ein gewisses öffentliches Engagement. Ich sass fünf Jahre im Gemeinderat und bin derzeit Präsident des Tourismusvereins. Meine Baselbieter Direktheit haben mir die eher zurückhaltenden Engadiner stets verziehen.»

Der regionalwirtschaftliche Gewinn

Welchen Beitrag die «New Highlander» für die Regionalentwicklung insgesamt leisten, ist nicht bekannt. Der Begriff taucht noch in keiner Statistik auf. Das Geografische Institut der Universität Bern hat in einer explorativen Fallstudie im Kanton Graubünden das Phänomen der «New Highlander» vor drei Jahren eingehender untersucht. Rahel Meili, die ihre Dissertation dazu geschrieben hat, sagt: «Der Zuzug der New Highlander bewirkt eine Verjüngung der Bevölkerung und stärkt das Humankapital.» Zudem würden die Zuwanderinnen und Zuwanderer aus dem Unterland über grosses Fachwissen, genügend Startkapital und überregionale Netzwerke verfügen. Sie bringen neue Ideen und Kontakte in die peripheren Räume und erschliessen neue Möglichkeiten einer exportorientierten Wertschöpfung, indem sie beispielsweise ihre städtischen Herkunftsgebiete als Absatzmarkt nutzen.

Nur spekulieren lässt sich darüber, wie sich das wirtschaftliche Potenzial der «New Highlander» in grösserem Massstab nutzen liesse. Ein Ansatz könnte der Aufbau eines «New-Highlander»-Netzwerks sein, damit die alpinen Zuwanderinnen und Zuwanderer ihre Ideen und Erfahrungen austauschen und, falls notwendig, spezifische Beratungsdienstleistungen abholen könnten. Einbeziehen könnte man in dieses Netzwerk auch die Generation 65+, die nach der Pensionierung ihre Zweitwohnung in den Bergen zum festen Wohnsitz wählt und interessiert daran ist, sich in der neuen Umgebung öffentlich zu engagieren.

Dissertation von Rahel Meili: regiosuisse.ch/PhDMeili

Weitere Artikel

«Es braucht einen Kulturwandel – in den Betrieben und bei der Bevölkerung»

Pirmin Schilliger & Urs SteigerWelche Chancen eröffnen sich den ländlichen Räumen und den Berggebieten mit den neuen, flexiblen Arbeitsformen? Diese Frage diskutierten im Rahmen einer Videokonferenz drei Expertinnen und Experten der Raumplanung und Regionalentwicklung: Rahel Meili, Projektleiterin bei der Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis AG, Peder Plaz, Geschäftsführer des Wirtschaftsforums Graubünden, und Daniel Studer, Initiator und Präsident der Träger-Genossenschaft der «Plattform Haslital». Fazit: Die flexiblen Arbeitsformen bieten nicht nur wirtschaftliche, sondern auch gesellschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten unter der Voraussetzung, dass die einzelnen Regionen jeweils eigenständige Lösungen entwickeln.

regioS: Über die Bedeutung des Strukturwandels aufgrund flexibler Arbeitsformen für den ländlichen Raum und die Berggebiete lässt sich mangels Daten vorderhand nur spekulieren. Was beobachten Sie, Rahel Meili, zum Beispiel in Ihrer Region, im Oberwallis? Welches Gewicht haben dort die flexiblen neuen Arbeitsformen bereits?

Rahel Meili: Das Thema kommt im Oberwallis erst langsam auf. In Saas-Fee gibt es zum Beispiel eine Initiative, die ein Co-Working-Space aufbauen will. Auch in Visp und Brig ist Co-Working ein Thema, aber das sind auch eher die städtischeren Zentren. Fokussieren wir uns auf die Berggebiete, fällt mir Fiesch ein. Dort soll eine Art Businesscenter, unter anderem mit einem Co-Working-Space, aufgebaut werden. Die Digitalisierung insgesamt ist überall ein Thema, etwa mit dem Interreg-Projekt «Smart Villages» der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB), an dem auch einige Oberwalliser Gemeinden beteiligt sind.

Sind die flexiblen Arbeitsformen im Kanton Graubünden bereits ein wirtschaftlicher Faktor?

Peder Plaz: Nein, als wirtschaftlicher Faktor sind die Co-Working-Spaces noch irrelevant. Wir sollten unterscheiden zwischen dem, was medial Aufmerksamkeit erzeugt, und dem, was tatsächlich passiert. Wir gehen davon aus, dass es eine Chance gibt, für das Berggebiet Menschen zu gewinnen, die dort wohnen und ein Arbeitsleben zwischen dem Wohnort und den städtischen Zentren führen möchten. Die Co-Working-Spaces sind lediglich ein kleiner Mosaikstein in diesem System. Sie geniessen viel Aufmerksamkeit, weil das Phänomen bei diesen Räumen am ehesten fassbar und erlebbar ist. Wichtiger und bedeutsamer ist, dass mit den flexiblen Arbeitsformen jede Hotellobby und jede Zweitwohnung schnell und problemlos zum Working-Space werden kann.

Was schätzen Sie denn: Wie viele Personen pflegen bereits diese Arbeitsform?

Peder Plaz: Für die Schweiz gibt es noch keine Statistiken. Wir sehen aber anhand einiger Zahlen, dass es seit zehn bis fünfzehn Jahren eine Altersmigration gibt. Leute ziehen zunehmend nach der Pensionierung in die Berge. Entweder handelt es sich um Rückkehrer, die in ihren späteren Jahren wieder in ihre ursprüngliche Heimat zurück möchten, oder es sind Leute, die eine Ferienwohnung als festen Alterssitz wählen.

Welches Gewicht hat die in Meiringen schon etablierte «Plattform Haslital»?

Daniel Studer: Es wäre übertrieben, bereits von einem Wirtschaftsfaktor zu sprechen. Immerhin stelle ich fest, dass wir mit unseren Nachfrageberechnungen, die wir im Vorfeld des Projekts «Plattform Haslital» gemacht haben, gar nicht so schlecht liegen. Wir zählen heute auf mehr als ein Dutzend Abonnenten – wir nennen sie auch «Plattformerinnen» und «Plattformer» –, die hier regelmässig ein- und ausgehen. Dazu gehört auch das Startup-Unternehmen InnovEnergy, das in der «Plattform Haslital» seinen Hauptsitz hat und mittlerweile mehrere Personen beschäftigt. Wir beobachten, dass eine spannende Vernetzung stattfindet zwischen Leuten unterschiedlicher Herkunft, aus unterschiedlichen Branchen und in unterschiedlichen Arbeitsverhältnissen. Das freut uns sehr, denn diese Vernetzung ist Teil unseres Konzeptes, und wir sehen darin grosses Entwicklungspotenzial.

Was hilft es den Berggebieten, wenn sie dank flexibler Arbeitsformen neue Bewohnerinnen und Bewohner gewinnen?

Rahel Meili: Grundsätzlich ist es für eine Region ein Gewinn, wenn mehr Leute vor Ort wohnen, konsumieren und Steuern zahlen. Zudem ist es ein Vorteil, wenn die Dörfer auch tagsüber belebt sind und nicht nur kurz während der Pendlerzeiten.

Peder Plaz: In den Kernalpen, die für Städtependler zu abgelegen sind, bildet der Tourismus das ökonomische Rückgrat. Dieser ist aber in den letzten dreissig Jahren ins Stottern geraten. In dieser Situation kommt das neue Phänomen, dass sich der Arbeitsplatz ein bisschen flexibler gestalten und zum Beispiel auch in einer Zweitwohnung in diesem Kernalpenraum einrichten lässt, gerade richtig. Das weckt Hoffnungen, dass sich das wirtschaftliche Gewicht vom kommerziellen Tourismus in Richtung residenzielle Ökonomie verlagern könnte. Ein wichtiges Thema sind dabei die Zweitwohnungen. Wenn Zweitwohnungsbesitzer nicht nur zum Skifahren in die Berge fahren, sondern auch zum Arbeiten, verschieben sich die Kräfte. Zu den am Ferienort nebenbei arbeitenden Skifahrerinnen und Skifahrern gesellen sich die erwähnten Altersmigranten, die ihren Wohnsitz in die Zweitwohnung verlegen. Noch entscheidender wird allerdings sein, ob es gelingt, mit den flexiblen Arbeitsformen auch Familien für die Berggebiete zu rekrutieren. Die digitalen Voraussetzungen wären gegeben, wie wir während der Corona-Pandemie gesehen haben. Mängel und Lücken gibt es jedoch bei den gesellschaftlichen Strukturen, zum Beispiel in der Kinderbetreuung. Ausserdem möchten beide Elternteile in vernünftiger Distanz zum Wohnort einen qualifizierten Job finden.

Rahel Meili: Die Auswertung einer Studie der Universität Basel zeigt, dass es eher gut ausgebildete Leute aus bestimmten Branchen wie Finanzen und Versicherungen sind, die flexibel arbeiten können. Wollen wir diese Leute gezielt ansprechen, müssen wir ihre Bedürfnisse genau analysieren. Wir müssen wissen, ob sie nebst Kinderkrippen noch andere Infrastrukturen benötigen, damit sie sich in den Berggebieten wirklich wohlfühlen und dort auch arbeiten möchten. Und was wünschen sie im Detail: Wollen sie überhaupt einen spezifischen Co-Working-Space? Oder bevorzugen sie ein Co-Working-Café, wo sie spontan einen Kaffee trinken, zwei Stunden arbeiten und dann zurück in die Ferienwohnung können? Diese Bedürfnisabklärung muss noch viel gründlicher stattfinden.

Welches sind die Erfolgsfaktoren der offensichtlich gut gestarteten «Plattform Haslital»?

Daniel Studer: Das Haslital ist im Unterschied zum Engadin nicht nur auf den Tourismus angewiesen. Es gibt in Meiringen und den umliegenden Gemeinden auch andere Branchen. Diese durchmischte Wirtschaftsstruktur haben wir bei der Bedarfsabklärung berücksichtigt. Beim Blick auf die Pendlerstatistik haben wir festgestellt, dass es in Meiringen rund 190 Langzeitwegpendler gibt, die für einen Arbeitsweg länger als eine Stunde unterwegs sind. In unserem Fall pendeln sie weiter als nach Thun. Sie arbeiten ein oder zwei Tage pro Woche zum Beispiel in Bern, Luzern oder Zürich und drei oder vier Tage in Meiringen. Diese Langzeitpendler haben wir gezielt angesprochen, und mittlerweile sind mehrere von ihnen Abonnenten der Plattform. Beherzigt haben wir in der Konzeptphase weiter, dass ein Co-Working-Space nicht nur praktisch sein soll. Das A und O ist eine gute Atmosphäre, und dafür kann die räumliche Ausstattung einiges leisten. Zudem war uns wichtig, ein bisschen Urbanität in das ländliche Zentrum zu bringen. Damit meine ich vor allem eine gewisse soziale Dichte, Vielfalt und neue Geschichten. Diesen Anspruch versuchen wir mit Treffpunktangeboten, kulturellen und gesellschaftlichen Anlässen, Referaten, Seminaren, Ausstellungen usw. umzusetzen. Nicht zuletzt reduzieren wir mit unserem Angebot den Pendlerverkehr. Damit leisten wir einen Beitrag zum Klimaschutz und verbessern die Lebensqualität der Pendlerinnen und Pendler.

regioS: Wie eruieren Sie im Oberwallis potenzielle Zielgruppen, und womit versuchen Sie diese zu erreichen?

Rahel Meili: Wir müssen unterscheiden, ob die Leute wirklich im Berggebiet leben und dort ihren Hauptwohnsitz haben oder ob sie nur einen Teil ihrer Arbeit im Berggebiet erledigen möchten. Für jene Leute, die wirklich im Berggebiet wohnen möchten, versuchen wir die Lebensqualität vor Ort zu verbessern. Notwendig sind vor allem gute soziale Infrastrukturen. Für die eher temporär im Berggebiet weilenden Co-Working- oder Homeoffice-Leute bleibt das touristische Angebot mitsamt den Erholungsmöglichkeiten weiterhin wichtig. Tagestouristen etwa wünschen sich am Bahnhof Schliessfächer, damit sie den Laptop deponieren können, während sie am Langlaufen oder Wandern sind, um am Abend bei der Rückfahrt in die Stadt wieder zwei Stunden im Zug arbeiten zu können.

Wie sprechen Sie, Herr Plaz, potenzielle Zuzüger aus dem Unterland an?

Peder Plaz: Ich würde drei Gruppen unterscheiden. Da gibt es jene, die während ihrer Ferien den Co-Working-Space, beispielsweise in Laax, nutzen und einfach nur diese Infrastruktur erwarten. Bei den Pensionierten geht es primär darum, eine Willkommenskultur zu schaffen. Die Berggebiete müssen den Senioren signalisieren, dass sie erwünscht sind. Ausserdem müssen sie ihnen einen guten Zugang zur Gesundheitsversorgung, inklusive Spitex, anbieten. Nicht zuletzt ist auch der Steuersatz ein entscheidendes Kriterium, ob jemand gewillt ist, den Wohnsitz zu verschieben. Am schwierigsten ist es, die dritte Gruppe, die Familien, zu erreichen. Denn das Einzige, was die Berggebiete ihnen mit Sicherheit bieten können, ist die digitale Infrastruktur. Gute Jobs hingegen für beide Elternteile sind oft der eigentliche Knackpunkt. Sobald Kinder im Spiel sind, stellt sich auch die Frage, ob die Eltern sie im Kanton Graubünden einschulen möchten oder doch lieber vielleicht im Kanton Zürich. Das hat dann wieder mit Durchlässigkeiten im Bildungssystem zu tun. Bei der Rekrutierung von Familien stehen wir erst am Anfang. Dazu benötigen wir auch eine Bewusstseins- und eine Kulturänderung. Wir müssen eine echte Willkommenssituation schaffen, und zwar über eine gemeinsame Identität von Einheimischen und Zuzügern. Da reden wir über Dinge wie Mitbestimmungsrechte, Mitfinanzierungsrechte, Mitbeteiligung am Vereinsleben usw.

Rahel Meili: Im Oberwallis ist die Situation etwas speziell, denn im Haupttal verzeichnen wir derzeit ein sehr starkes Wirtschaftswachstum. Die Unternehmen Lonza, Matterhorn Gotthard Bahn, Scintilla und das Spitalzentrum Oberwallis schaffen viele neue Arbeitsplätze. Es stellt sich die Frage, wie nicht nur die Talgemeinden, sondern auch die Bergdörfer davon profitieren können. Um deren Standortattraktivität zu erhöhen und sie bei der Integration neuer ausserkantonaler und ausländischer Mitbewohner zu unterstützen, haben wir am Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallisdas Regionalentwicklungsprogramm WIWA lanciert, zusammen mit diesen Unternehmen, den Gemeinden, der Standortförderung Valais/Wallis Promotion, der Walliser Tourismuskammer und mit Business Valais.

Welche Akteurinnen und Akteure sind besonders gefordert, wenn es gilt, die flexiblen Arbeitsformen für die Berggebiete und umgekehrt die Berggebiete für die flexiblen Arbeitsformen zu erschliessen?

Rahel Meili: Als Regionalentwicklerinnen und -entwickler können wir zusammen mit den Gemeinden die notwendigen Infrastrukturen aufbauen, und wir können dazu passende Businesspläne erstellen. Am wichtigsten ist aber, dass in der Wirtschaft ein Kulturwandel stattfindet. Das Bewusstsein, dass die Angestellten mehrere Tage pro Woche ausserhalb des Arbeitsbetriebs, zu Hause oder irgendwo sonst, arbeiten können, muss in den einzelnen Firmen wachgerüttelt, akzeptiert und verankert werden. Wir können für diesen Prozess sensibilisieren und die entsprechenden Angebote kommunizieren. Der Kulturwandel muss aber in den Betrieben stattfinden.

Peder Plaz: Mittel- und langfristig können die Gemeinden viel bewirken, indem sie gute Rahmenbedingungen schaffen bezüglich Steuerstrategie, Familien-Infrastruktur und Willkommensmentalität. Aus aktueller Sicht ist die Corona-Krise ein beschleunigender Faktor in Richtung Homeoffice. Die meisten Firmen dürften gemerkt haben, dass man auch ganz gut von zuhause aus arbeiten kann. Ausserdem haben viele Beschäftigte den Umgang mit Videokonferenzen gelernt. Zudem stellen wir fest, wie schön es ist, mit weniger Pendlerverkehr zu leben.

Könnte es mit den flexiblen Arbeitsformen in den Berggebieten letztlich genauso enden wie vor Jahrzehnten mit der Telearbeit: grosse Hoffnungen, und schliesslich umso grössere Enttäuschungen?

Peder Plaz: Die flexiblen Arbeitsformen sind nicht mit der Telearbeit der 1980er-Jahre vergleichbar. Damals dachte man vor allem an Heimarbeit für Callcenter-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter. Heute geht es hingegen um spezialisierte Dienstleistungen und Beratungen. Es geht um Juristinnen und um Ingenieure, um Startup-Unternehmerinnen und Selbständige im Homeoffice. Wobei ich nicht glaube, dass jemand fünf Tage die Woche in den Bergen im Homeoffice verbringen wird. Gefragt ist vielmehr ein Mix aus Präsenz-, Homeoffice- und Familienbetreuungsarbeit. Denn der Trend hin zu den flexiblen Arbeitsformen ist verknüpft mit dem gesellschaftlichen Trend, dass Familie, Freizeit und moderne Rollenteilung einen stets höheren Stellenwert erhalten.

Daniel Studer: Ich sehe das ähnlich, zumal ich die neuen Arbeitsformen selbst praktiziere. Zwei bis drei Tage pro Woche arbeite ich in Bern, weil ich meine Arbeitskolleginnen und -kollegen sehen und ihnen physisch begegnen möchte. Den Rest der Arbeitszeit verbringe ich in Meiringen mit ganz anderen Leuten in der «Plattform Haslital». Dabei erfahre ich, wie wichtig motivierte Leute vor Ort sind, die die Vorteile der flexiblen Arbeitsformen und der sich daraus ergebenden Möglichkeiten kennen und umsetzen. Wir tun das hier als Genossenschaft ehrenamtlich. Wir tun es sehr gerne, weil wir den allgemeinen Nutzen sehen, Spass haben und von verschiedenen Seiten Zustimmung und Support spüren.

Rahel Meili: Die Berggebiete werden von den flexiblen neuen Arbeitsformen nachhaltig profitieren, wobei der Wandel allmählich erfolgen wird. Bis wir in der Peripherie in dieser digitalen Arbeitswelt wirklich angekommen sind, werden wohl noch einige Jahre vergehen. Das Tempo des Prozesses hängt entscheidend von den Ideen lokaler Akteurinnen und Akteure ab. Der Weg zum Erfolg führt nicht über beliebige, sondern über unverwechselbare ortsspezifische Projekte.

Weitere Artikel

Entwicklungsperspektiven für die Berggebiete!

Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung spricht sich für gute Entwicklungschancen in den Berggebieten aus. Der Bund soll dafür geeignete Fördermassnahmen ergreifen. Ein besseres Angebot für Familien und eine dichtere Verkehrserschliessung sehen die Einwohnerinnen und Einwohner der Berggebiete sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft als die beiden wichtigsten Prioritäten des Bundes in der Berggebietspolitik. Zu diesen Ergebnissen kommt eine repräsentative Umfrage zu den Entwicklungsperspektiven der Schweizer Berggebiete, die im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) im Herbst 2019 durchgeführt wurde. Die Ergebnisse der Umfrage fliessen unter anderem in die Überlegungen zur Weiterentwicklung der Neuen Regionalpolitik (NRP) und der Politik für die ländlichen Räume und Berggebiete ein.

NRP in Corona-Zeiten

Die Zielgebiete der NRP sind besonders stark von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise betroffen: die Berggebiete aufgrund der starken Abhängigkeit vom Tourismus, die industriellen Kantone Neuenburg und Jura durch den Einbruch der Exportnachfrage und der Grenzkanton Tessin durch seine Nähe zu Norditalien, weshalb er die stärksten Massnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus ergriffen hat. Bund und Kantone haben rasch Massnahmen auch im Rahmen der NRP beschlossen: Amortisationen von NRP-Darlehen gestundet, das Unternehmenscoaching konsequent auf die Krisenbedürfnisse ausgerichtet und Digitalisierungsprojekten zusätzlich Schub verliehen. Die NRP wird weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Krisenbewältigung leisten.

Nationales Personenverkehrsmodell (NPVM)

Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (uvek) hat das Nationale Personenverkehrsmodell (npvm) erneuert. Es steht nun Behörden, Verkehrsunternehmen und anderen Akteuren für Planungen und Analysen zur Verfügung und erlaubt beispielsweise, die Auswirkungen von Verkehrsprojekten auf das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung zu untersuchen. Das npvm bildet das Schweizer Verkehrssystem von 2017 als Basisjahr ab und berücksichtigt die Verkehrsmodi Auto, öffentlicher Verkehr (ÖV), Velo- und Fussverkehr. Das neue Modell unterscheidet rund 8000 Verkehrszonen in der Schweiz, 5000 mehr als die Vorgängerversion. Abgebildet sind auch Quartierstrassen und alle Fahrpläne des ÖV. Insgesamt ermöglicht das neue NPVM einen detaillierteren Blick auf die einzelnen Regionen.

Flexible Arbeitsformen – Chance für die ländlichen Räume?

Pirmin Schilliger & Urs SteigerInhalt

Viele ländliche und periphere Räume in der Schweiz wachsen deutlich langsamer als die urbanen Regionen. Einige verlieren gar seit Jahrzehnten Arbeitsplätze und Einwohnerinnen und Einwohner. Dieser Verlust ist ein mehr oder weniger schleichender Prozess, der sich zuweilen punktuell stoppen lässt. Das gelingt vor allem in grösseren alpinen Tourismusdestinationen, in den regionalen Zentren der alpinen Haupttäler oder im lokalen Umfeld grösserer Unternehmen. Auch eine bessere Verkehrsanbindung hilft manchmal, den Abwärtstrend zu drehen. Bislang periphere Gemeinden werden dadurch auf einen Schlag als Wohnort für Pendlerinnen und Pendler attraktiv. Allerdings sind lange Pendlerwege keine nachhaltige Lösung.

In Dörfern und Gemeinden aber, in denen sich der Schrumpfungsprozess nicht stoppen lässt, dünnt mit dem Bevölkerungsverlust auch das Versorgungsnetz aus: Öffentliche und private Dienste – von der Post über die Schule bis zum Dorfladen – lassen sich mangels Grösse und Nachfrage kaum mehr wirtschaftlich betreiben. Die betroffenen Dörfer driften in eine Abwärtsspirale. Mit dem wegfallenden Versorgungsnetz verlieren sie auch ihre Attraktivität als Wohnort. Sind zu viele Bewohnerinnen und Bewohner weggezogen, kommt schliesslich auch das gesellschaftliche Leben zum Erliegen.

Dieser Teufelskreis ist seit Jahrzehnten bekannt und ein zentrales Thema der Regionalentwicklung. Jedoch gibt es – auch unterstützt von der Neuen Regionalpolitik (NRP) – immer wieder gelungene Versuche, ihn mit Projekten und Entwicklungskonzepten und -strategien zu durchbrechen.

Flexibles Arbeiten und Wohnen im Berggebiet

Die Akteurinnen und Akteure der Regionalentwicklung ebenso wie die betroffenen Gemeinden schöpfen in jüngster Zeit neue Hoffnungen mit Blick auf flexible Arbeitsformen. Diese haben sich im Soge der Digitalisierung herausgebildet; praktiziert werden sie bislang vor allem in grossen IT- und Dienstleistungszentren im städtischen Umfeld. Nun könnten sie sich über weitere Branchen und Sektoren möglichst flächendeckend ausbreiten und sogar der vom wirtschaftlichen Niedergang am stärksten gebeutelten Peripherie zu neuem Aufschwung verhelfen. Solche und ähnliche Erwartungen hegen viele an der Regionalentwicklung Beteiligte auf sämtlichen Stufen. Dass das damit verbundene Entwicklungsrezept aber wirklich taugt, ist noch nicht schlüssig bewiesen, auch wenn die wegen der Corona-Pandemie in vielen Betrieben verordnete Homeoffice-Kultur in den letzten Wochen und Monaten einiges ins Rollen gebracht hat.

Fallen dank der Digitalisierung Raum und Zeit als Hürden weg, rücken peripherste Räume tatsächlich in Zentrumsnähe. Der dezentral organisierte Arbeitsmarkt kann mit seinen flexiblen Arbeitsformen seine Fühler in die entferntesten Winkel ausstrecken. Alles scheint plötzlich sehr einfach, zumindest in jenen Branchen, in denen die Beschäftigten den grössten Teil ihrer Tätigkeit am PC verrichten. Im Berggebiet wohnen und arbeiten? Warum eigentlich nicht? Mit Hilfe von digitaler Vernetzung, virtuellen Kontakten, Homeoffice, Co-Working-Spaces und 3-D-Produktion!

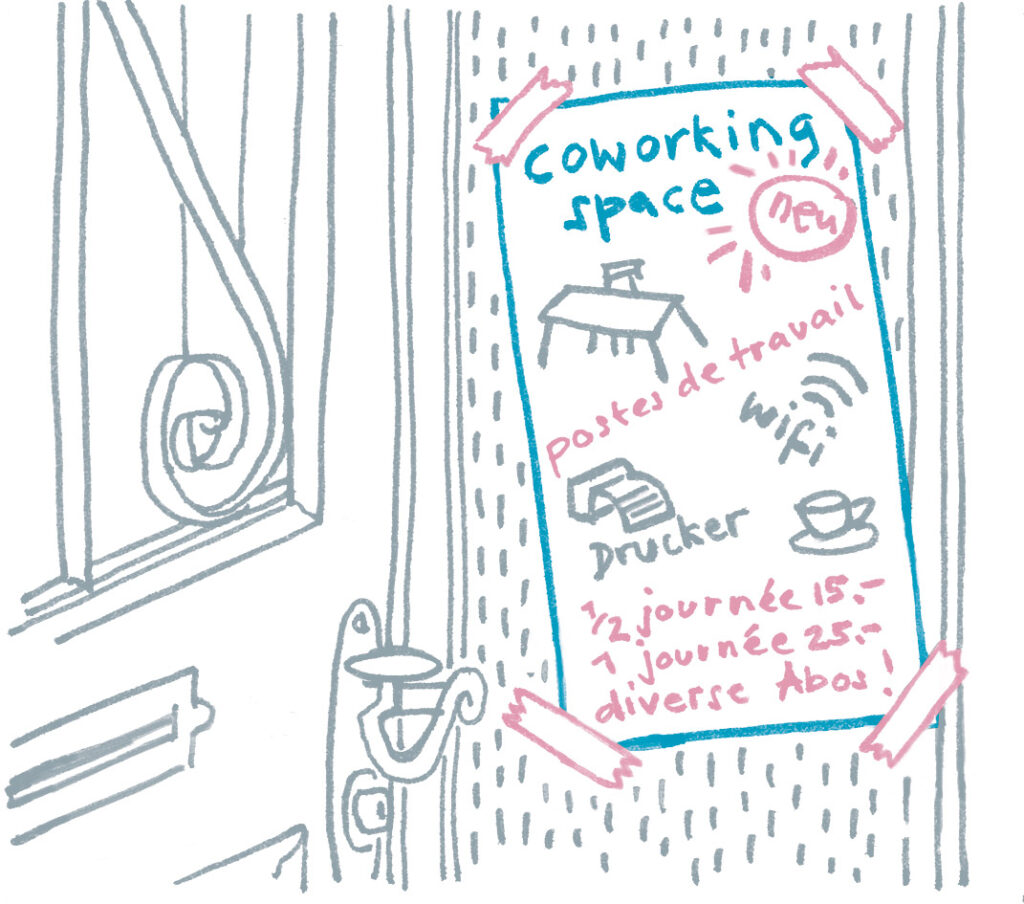

1000 Co-Working-Spaces als Ziel

Die zahlreichen Co-Working-Spaces, die in den letzten Jahren auch abseits der urbanen Zentren entstanden sind, beweisen, dass dieses Szenario mehr ist als eine Wunschvorstellung. Laut einer Umfrage der Hochschule Luzern (HSLU) gibt es im ländlichen Raum der Schweiz mittlerweile fünfzig derartige Arbeitsräume, die von rund 2500 Erwerbstätigen flexibel genutzt werden. Die Zahl scheint zwar bescheiden, doch das Phänomen ist ja noch jung.

Eine Treiberin der Entwicklung in der Schweiz ist die Genossenschaft VillageOffice. Sie hat den Aufbau von drei Dutzend Co-Working-Spaces im ländlichen, peripheren und alpinen Raum beratend begleitet, in acht Fällen im Rahmen von NRP-Projekten. Fabienne Stoll, Kommunikationsverantwortliche von VillageOffice, spricht von einem Trend, der noch am Anfang stehe. «Über drei Millionen Erwerbstätige könnten heute schon mobil arbeiten», stellt sie fest, «allerdings macht erst eine Million davon bereits Gebrauch und arbeitet gelegentlich von zu Hause aus. Ich glaube aber, dass es jetzt einen gewaltigen Schub geben wird, denn mit der Corona-Krise sind sehr viele Firmen mitsamt ihren Beschäftigten gerade auf den Geschmack gekommen.» Stoll schätzt, dass mittelfristig rund ein Drittel der traditionell organisierten Büroarbeitsplätze verschwinden wird. Ein bedeutender Teil der Arbeit dürfte in temporär genutzte Arbeitsplätze in ländliche Gemeinden und Berggebiete ausgelagert werden. VillageOffice hat sich zum Ziel gesetzt, im Laufe der nächsten Jahre die ganze ländliche Schweiz mit rund tausend Co-Working-Spaces abzudecken, nicht zuletzt auch aus ökologischen Gründen. Mit einem solchen Angebot liessen sich, so die Berechnungen, jährlich 4,4 Milliarden Pendlerkilometer und damit Zehntausende Tonnen Kohlendioxid-Emissionen einsparen.

Etwas vorsichtiger sind die Prognosen von HSLU-Professor Timo Ohnmacht. Er hat das noch junge Phänomen im Rahmen einer Nationalfonds-Studie erforscht. «Bis jetzt gibt es zwar Erfolgsgeschichten, doch die lokalen Co-Working-Standorte haben noch keinen messbaren regionalökonomischen Nutzen», bilanziert er. «Aus der Co-Working-Bewegung könnte aber bald schon mehr werden, mittels öffentlich unterstützter Co-Working-Spaces, die als Instrumente der Regionalentwicklung nachhaltige Impulse im ländlichen Raum auslösen», so Ohnmacht.

Zudem müssen die ländlichen Räume und die Berggebeite ihre Attraktiviät als Wohn- und Lebensort steigern, indem sie ihr Dienstleistungs- und Versorgungsangebot verbessern.

Wo es erschwinglicher ist, wird es auch attraktiver

Die Co-Working-Spaces sind so etwas wie die Speerspitze der flexiblen Arbeitsformen im ländlichen Raum. Wirtschaftlich bedeutsamer ist aber die wachsende Zahl von Teilzeitpendlerinnen und -pendlern, die ihre Arbeit immer häufiger und länger im Homeoffice erledigen. Die aktuelle Situation auf dem Wohnungsmarkt befeuert diese arbeitsorganisatorische Entwicklung. Forschende der Credit Suisse haben in der jüngsten Studie zum Immobilienmarkt Schweiz1 den Zusammenhang zwischen Pendlerströmen und Wohnortwahl untersucht und einen Trend hin zum sesshaften ländlichen Wohnen festgestellt. Fredy Hasenmaile, Leiter Immobilien-Research bei der CS, erklärt: «Den Wohnort suchen immer weniger Menschen direkt dort, wo sie den Beruf ausüben, sondern dort, wo es erschwingliche Wohnungen gibt. Und sie halten dem einmal gewählten Wohnort in der Regel die Treue. Er wird zur Konstante in einem Leben mit immer häufigeren Jobwechseln und einem sich stetig verändernden Arbeitsumfeld.» Die durchschnittliche 110-m²-Vierzimmerwohnung kostet in der Stadt Zürich über 1,5 Millionen Franken. In einer Pendlerdistanz von 60 Bahnminuten ist sie laut CS-Studie für weniger als die Hälfte davon zu haben.

Kein Wunder, haben immer mehr Menschen genug von der teuren Wohnung in der Stadt. Sowieso möchten sie lieber naturnah wohnen, wenn sich dies mit ihrer Arbeit verknüpfen liesse. Die Berufspendlerinnen und -pendler – dazu zählen neun von zehn Beschäftigten in der Schweiz – zieht es angesichts der Preissituation immer weiter in die Peripherie hinaus. «Das wird die Etablierung der neuen Arbeitsformen im ländlichen Raum zusätzlich begünstigen», folgern die Autoren der CS-Studie. Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch eine Umfrage der gfs-zürich im Auftrag des SECO.2 Das grösste Interesse an den neuen Arbeitsformen bekunden die Fernpendlerinnen und -pendler, die Fahrzeiten von einer Stunde und mehr pro Arbeitsweg auf sich nehmen. Es ist eine in letzter Zeit stark wachsende Gruppe, die mittlerweile 20 Prozent der Pendlerinnen und Pendler ausmacht. Fast alle wären froh, wenn sie tageweise oder auch länger am Wohnort arbeiten könnten.

Notwendige Infrastruktur

Zusammen mit den veränderten Wohnbedürfnissen ist das Entwicklungspotenzial der flexiblen Arbeitsformen für den ländlichen und peripheren Raum also unbestritten gross. Damit es sich ausschöpfen lässt, braucht es zunächst einmal eine gewisse Infrastruktur.

- Immobilien: Die geringste Herausforderung ist wohl die Bereitstellung der notwendigen Immobilien. Angebot und Nachfrage, etwa für Co-Working-Spaces, halten sich laut VillageOffice derzeit im Gleichgewicht. Ausserdem gibt es gerade in ländlichen Regionen leerstehende Gebäude, die sich bei Bedarf rasch und mit einem vergleichsweise geringen Aufwand umnutzen und entsprechend aufrüsten lassen. Ausserdem haben sich viele Beschäftigte längst ihr Homeoffice eingerichtet.

- Telekommunikationsnetze: Die Schweiz ist zwar im Vergleich zu ihren Nachbarländern schon relativ gut mit leistungsfähigen Internetanschlüssen versorgt. Doch im Infrastrukturbereich weitet sich vielerorts der Stadt-Land-Graben.3 Im Hinblick auf eine stärkere Verbreitung der flexiblen Arbeitsformen ist der Ruf nach möglichst guter Erschliessung aller Gebiete der Schweiz nachvollziehbar. Um periphere Regionen und alpine Tourismuszentren so leistungsfähig zu vernetzen wie die städtischen Zentren, sind verschiedene Möglichkeiten denkbar. Mit seinem «Förderkonzept Ultrahochbreitband Graubünden» treibt zum Beispiel der Kanton Graubünden den Ausbau der Datenautobahn voran. Die NRP finanziert die konzeptionellen Arbeiten im Rahmen regionaler Erschliessungsprojekte mit. Auch die 5G-Mobilfunktechnologie stellt eine Chance dar für die ländlichen Räume und Berggebiete. Deren Ausbau ist aber aufgrund von Einsprachen und aus politischen Gründen vielerorts blockiert.

- Mobilität: Die neuen flexiblen Arbeitskräfte bleiben mehrheitlich Teilzeitpendlerinnen und -pendler. Sie möchten ihr Pensum zwischen dem Home- oder dem Co-Working-Office am Wohnort und dem Arbeitsplatz im städtischen Zentrum frei aufteilen können. Gute Verkehrsverbindungen sind dafür die entscheidende Voraussetzung. Verschiedene Projekte, deren planerische und konzeptionelle Vorarbeiten auch die NRP unterstützt hat, haben in den letzten Jahren dazu beigetragen, die Lücken in diesem Bereich zu schliessen. Sie dienten – im Rahmen von Interreg – vor allem der Verbesserung des grenzüberschreitenden ÖV in den Regionen Basel, Genf, Jura und Tessin. Hinzu kamen Pilotversuche zur klugen Nutzung unterschiedlicher Verkehrsträger, inklusive neuer Formen der «Sharing Mobility». Doch dies reicht aus Sicht der Promotoren der Regionalentwicklung längst nicht aus. «Jede Person in der Schweiz sollte das nächstgelegene Co-Working-Büro innert 15 Minuten per Velo oder ÖV erreichen können», lautet ein Ziel von VillageOffice. Da die flexiblen Arbeitskräfte meist Teilzeitpendlerinnen und -pendler bleiben, meint Peder Plaz, Geschäftsführer des Wirtschaftsforums Graubünden: «Die Schaffung von zumutbaren Pendlerdistanzen im gesamten Gebiet der Schweiz wäre wohl die wirksamste Massnahme, die neuen Arbeitsformen auch im ländlichen Raum zu etablieren und die dezentrale Besiedlung zu sichern.»

Bewirtschaftung und Vernetzung von Co-Working-Spaces

Die neue digitale Multilokalität im Zusammenhang mit Co-Working-Spaces in den Schweizer Alpenregionen untersucht der Wirtschaftsgeograf Reto Bürgin von der Universität Bern unter anderem mittels Geotracking. Sein Eindruck: «Co-Working-Spaces allein helfen bestenfalls, den Pendlerverkehr zu reduzieren. Damit sie als Entwicklungsmotoren eine Gemeinde sozial und wirtschaftlich wiederbeleben, braucht es allerdings mehr: Das noch junge Phänomen muss sich in den Köpfen verankern, und die Co-Working-Spaces müssen intensiv bewirtschaftet werden.» Ein gutes Angebot an Arbeitsräumen mit perfekter Infrastruktur ist also bloss ein guter Anfang. Damit das verheissungsvolle Zukunftsszenario für die ländlichen und peripheren Räume voll aufblüht, müssen sich die flexiblen Arbeitskräfte zur «Community» vernetzen. In den gemeinsamen Arbeitsräumen können sie Ideen entwickeln, sich über ihre Probleme austauschen, weitere Konzepte kreieren und allenfalls in neuen Kooperationen zusammenarbeiten. «Aus dem gegenseitigen Austausch entstehen oft innovative Projekte, neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle bis hin zu Forschungs- und Entwicklungsprozessen ausserhalb der traditionellen Institutionen», skizziert HSLU-Professor Timo Ohnmacht die mögliche Entwicklung.

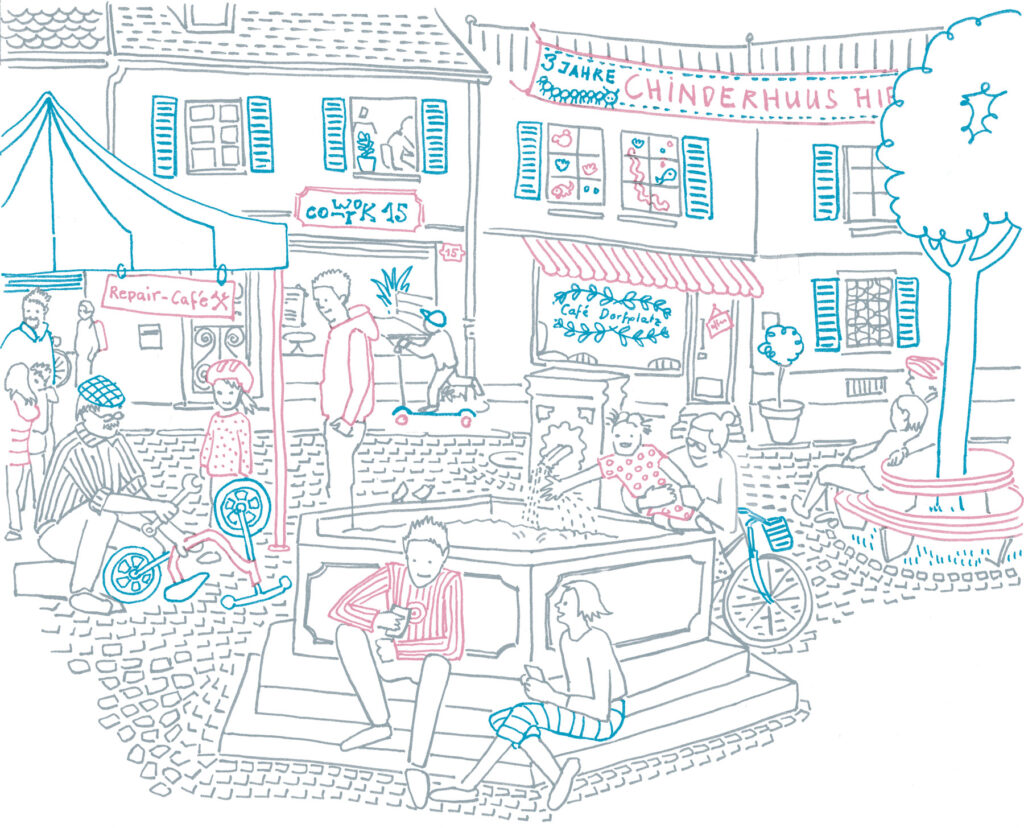

Die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter der Co-Working-Spaces können entscheidende Impulse vermitteln, um eine «Community» zu schaffen. «Informelle ‹Community›-Meetings sind gefragt, Inputreferate, Netzwerkanlässe mit externen Unternehmerinnen und Unternehmern, Seminare, öffentliche Events», regt Ohnmacht an. Co-Working-Spaces, die auf diese Weise bewirtschaftet werden, können zu einem attraktiven Mikrocluster der lokalen Standortförderung heranwachsen. Diesen Ansatz verfolgt auch die NRP. Das zeigen inzwischen mehr als ein Dutzend Beispiele im Rahmen von NRP-Projekten. Hier eine Auswahl: das Macherzentrum Lichtensteig SG, der Co-Working-Space Steckborn TG, das Mountain Co-Working Mia Engiadina in Scuol GR (vgl. «regioS» 14), die «Plattform Haslital» BE, die Working Station Saint-Imier BE und das Interreg-Projekt «GE-NetWork». Im Umfeld dieser Mikrocluster ergeben sich verschiedene vor- und nachgelagerte Effekte. Denn die Homeoffice- und Co-Worker tragen zur Belebung der Dörfer bei und nutzen die lokalen Dienstleistungsangebote, von der Gastronomie über den Detailhandel, die Post und den Coiffeursalon bis hin zu den Freizeiteinrichtungen und dem Gewerbe, woraus wiederum mehr lokale Wertschöpfung und weitere Arbeitsplätze entstehen.

Co-Working-Spaces – Keimzellen der Dorfentwicklung

Noch einen Schritt weiter geht die Ökonomin Jana Z’Rotz vom Institut für Betriebs- und Regionalökonomie (IBR) der HSLU. «In unseren Studien hat sich gezeigt, dass im ländlichen Raum die rein arbeitsorientierten Co-Working-Spaces schwieriger zu betreiben sind», erklärt sie. Z’Rotz fordert deshalb multifunktionale Co-Working-Spaces, die auch kulturelle, gesellschaftliche und soziale Dienstleistungen erbringen. Sie wünscht sich Orte, die jüngere und ältere Menschen gemeinsam nutzen. Co-Working-Spaces sollen unter anderem auch Quartier- oder Dorftreff sein, öffentliche Werkstatt, Atelier, soziale Anlauf- und Beratungsstellen mit Cafés und Kindertagesstätten – kurzum Keimzellen belebter Dörfer.

Auch dafür kann die NRP schon gute Beispiele liefern: Das Swiss-Escape-Projekt «Co-Living/Co-Working» in Grimentz VS, das partizipative Dorfentwicklungsprojekt Saint-Martin VS und das «Generationehuus in Schwarzenburg (BE)». Letzteres befindet sich in der Startphase und hat wegen seiner inhaltlichen Breite Modellcharakter für die ganze Schweiz. Es verfügt über einen Co-Working-Space mitsamt Werkstatt und Atelier, zwei Wohnungen für Mehrgenerationen-Wohngemeinschaften, Kindertagesstätte, Bistro, verschiedene soziale Einrichtungen, Räumlichkeiten für Gesundheitsberatung und Veranstaltungen usw. Die Konzeptphase haben der Bund und der Kanton Bern im Rahmen eines NRP-Projektes mit 140 000 Franken unterstützt. Mittlerweile hat die Trägerorganisation – eine gemeinnützige Aktiengesellschaft – über grösstenteils private Spenden 3,5 Millionen Franken gesammelt, um das Konzept zu verwirklichen. Derzeit nimmt das «Generationehuus» in einer von der Aktiengesellschaft erworbenen alten Villa mitten im Dorf schrittweise seinen Betrieb auf. Das Raumangebot ist im sanft renovierten Gebäude vorläufig beschränkt. «In Vollbetrieb gehen wir, sobald wir auch noch unseren geplanten Neubau errichten und beziehen können», erläutert Geschäftsführerin Linda Zwahlen Riesen.

Ein unterschätzter Wirtschaftsfaktor

Fest steht: Die «Arbeitswelt 4.0» erhöht das Potenzial der ländlichen und peripheren Räume als Wirtschafts- und Lebensraum. Mit ihr steigen die Chancen, die Versorgung der Dörfer und Gemeinden zu verbessern und so die durch lokale Dienstleistungen erzielte Wertschöpfung im Ort zu behalten. Diese Chancen werden bislang aber erst in wenigen Gemeinden gezielt wahrgenommen und systematisch ausgeschöpft. «Umso notwendiger ist eine breite Diskussion, wie die Regionalpolitik in peripheren Regionen vermehrt Projekte auch zur Stärkung der Wohnattraktivität im Sinne des Zusammenspiels zwischen Wohnen und Arbeiten mitberücksichtigen kann», erklärt Peder Plaz. Damit fordert er einen Paradigmenwechsel in der Standortförderung und der NRP, die heute – wie er bemängelt – «zu einseitig auf die Ansiedlung von Arbeitsplätzen setzt und die Bedeutung der Wohnortattraktivität als Rekrutierungs- und Wirtschaftsfaktor unterschätzt».

Wichtige Denkanstösse, in welche Richtung die Entwicklung zielen könnte, vermittelte etwa Olivier Crevoisier, Professor für Soziologie an der Universität Neuenburg, im Rahmen seiner Studien zur «residenziellen und präsenziellen» Ökonomie.4 Seine Forschungsergebnisse legen nahe, dass die Projektförderung der NRP die Wohnortattraktivität als Rekrutierungs- und Wirtschaftsfaktor sowie die lokalen Wirtschaftskreisläufe stärker berücksichtigen sollte. Dieses Anliegen widerspiegelt sich auch in den NRP-Pilotmassnahmen für die Berggebiete 2020–2023, mit denen neue Wege für die Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung in den Berggebieten getestet werden.5 Die Erfahrungen aus diesen Pilotmassnahmen werden in die Weiterentwicklung der NRP ab 2024 einfliessen.

regiosuisse.ch/nrp – villageoffice.ch – generationehuus.ch – swissescape.co

1 Zyklus ohne Ende – Schweizer Immobilienmarkt 2020, Credit Suisse

2 Umfrage der gfs-zürich im Auftrag des SECO; regiosuisse.ch/news/umfrage-berggebiete

3 Breitband-Atlas, Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)

4 Crevoisier O., Segessemann A. (2015): L’économie résidentielle en Suisse : identification et mise en perspective

5 Wirtschaftliche Entwicklung der Berggebiete: Instrumente und Massnahmen des Bundes, Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 15.3228 Brand vom 19. März 2015

Pays de l’absinthe

«regioS 02» (Dezember 2009) berichtete über die «Association Pays de l’absinthe», Trägerin eines Projekts zur Förderung und Vermarktung der Absinth-Region zwischen Haut-Doubs und Val-de-Travers.

Feiern und wandern im Land des Absinths

Das «Absinth-Haus» – das Herzstück dieses Projekts – wurde im Juli 2014 in Môtiers mit grossem Tamtam eröffnet. Sogar der Bundesrat, der damals gerade auf seiner traditionellen «Schulreise» in der Gegend war, feierte mit. Pro Jahr erzählt dieses Museum rund 12 000 Besucherinnen und Besuchern die berüchtigte Geschichte des Absinths – der «Grünen Fee» –, der seit dem Verbot 1910 bis zur Legalisierung im Jahr 2005 schwarz gebrannt wurde. Interessierte können heute auf der «Route de l’absinthe» von Pontarlier nach Creux du Van wandern und unterwegs bei Destillerien vorbeischauen. Hinzu kommen diverse Veranstaltungen wie die «Absinthiades» – ein Kulturevent, der von den «offenen Weinkellern» inspiriert ist. Die neuste Ausgabe dieses Festes war an sich für Juni 2020 geplant.

Lichtensteig – Zentrum für Macherinnen und Macher

Lukas DenzlerIn den ehemaligen Räumen der Post in Lichtensteig SG etablierte sich in den letzten drei Jahren das «Macherzentrum Toggenburg» als Co-Working-Space. Dieser entwickelt sich seither zu einem Knotenpunkt für Jungunternehmerinnen und Selbständige aus der Region. Moderne Kommunikation und Digitalisierung schaffen neue Möglichkeiten – gerade auch unter dem Eindruck der Corona-Krise. Der «Ort für Macher*innen», eine regionale Initiative, bildet schliesslich eine Klammer um verschiedene Aktivitäten in der Region Toggenburg.

Einst Postbüro, heute Co-Working-Space: Seit der offiziellen Eröffnung im August 2018 stehen im stattlichen Gebäude mitten in Lichtensteig SG flexibel nutzbare Arbeitsplätze und Sitzungszimmer zur Verfügung – ein Angebot, das inzwischen zehn Personen regelmässig nutzen. Der Austausch von Ideen und Erfahrungen in einem inspirierenden Umfeld ist ein wichtiger Teil des Konzepts. Wie im ganzen Land läuft der Betrieb Ende März 2020 jedoch auf Sparflamme. Den Erfordernissen der Corona-Krise entsprechend erfolgte die Recherche für diesen Artikel nicht vor Ort, sondern per Telefon und Videogespräch. Sie zeigte: Es ist kein Zufall, dass eine solche Initiative für neue Arbeitsformen gerade in Lichtensteig entstanden ist.

Lichtensteig im Toggenburg: Ein kleines Städtchen mit stolzer Vergangenheit. Während Jahrhunderten war der Ort mit Stadt- und Marktrecht Verwaltungszentrum des Toggenburgs. In den letzten Jahrzehnten haben sich jedoch die regionalen Verwaltungsaktivitäten und der Detailhandel immer mehr ins benachbarte Wattwil verschoben. Infolge stetiger Abwanderung ist die Bevölkerungszahl auf unter 2000 Einwohnerinnen und Einwohner gefallen. Die Textilindustrie, einst wirtschaftliche Stütze im Tal, hat ihre Tore geschlossen. Leere Fabriken und Gebäude warten auf neue Nutzungen.

Aufbruchstimmung dank kommunaler Strategie

Die Gemeindebehörden erkannten das Problem der fatalen Abwärtsspirale bereits vor Jahren. Sichtbar war der Niedergang vor allem in der Altstadt, in der einst das Leben pulsierte. Um Gegensteuer zu geben, suchten die Lichtensteiger den Kontakt zum «Netzwerk Altstadt», einem Beratungsangebot von EspaceSuisse. Nach einer tiefgreifenden Analyse erarbeitete der Gemeinderat zusammen mit der Bevölkerung 2013 die kommunale Strategie «Mini.Stadt 2025». «140 interessierte Bürgerinnen und Bürger brachten sich in den Prozess ein», erinnert sich Mathias Müller, der kurz zuvor als Stadtpräsident gewählt worden war. Der Prozess löste zahlreiche Aktivitäten aus: Das Rathaus wandelte sich – nach dem Umzug der Gemeindeverwaltung ins ehemalige UBS-Gebäude – zu einem Ort der Kultur. Die Kalberhalle, in der bis 2005 Kälber zum Verkauf standen, wurde zusammen mit den Vereinen zu einem Veranstaltungsort umfunktioniert.

2016 schloss die Post. Die Gemeinde packte die Gelegenheit beim Schopf und erwarb die Räumlichkeiten. «An dieser zentralen Lage wollten wir unbedingt neue Publikumsnutzungen ermöglichen», erklärt Stadtpräsident Müller. In jener Zeit las er in einer Gratiszeitung einen Artikel über «VillageOffice», eine junge Organisation, die neue Arbeitsformen wie Co-Working auch im ländlichen Raum voranbringen will (vgl. Hintergrundartikel). Kontakte wurden geknüpft – der Funke zündete, Ideen wurden entwickelt. In den Räumen sollte ein inspirierender Ort entstehen für Menschen mit neuen Ideen, für Leute, die eigene Projekte realisieren wollen.

Weil die Idee sehr gut zur kommunalen Strategie passte, suchte Müller Leute, die mitziehen würden. Er fand Tobias Kobelt, der im Begriff stand, sich im Bereich der betriebswirtschaftlichen Beratung und Unternehmensentwicklung selbständig zu machen. «Als ich gefragt wurde, realisierte ich, dass genau so ein Angebot fehlt», erinnert sich Kobelt. Im Oktober 2017 habe man klein angefangen. Allmählich formte sich ein Kernteam. «In der ersten Phase mussten wir immer wieder erklären, um was es geht beim Co-Working.» Eineinhalb Jahre später ist da «Macherzentrum Toggenburg» weit über Lichtensteig hinaus bekannt. Durch die Vermietung der Arbeitsplätze erwirtschaftet die Genossenschaft inzwischen genügend, um den ortsüblichen Mietzins und die Nebenkosten bezahlen zu können.

Co-Working und Digitalisierung

In normalen Zeiten geht das Angebot des «Macherzentrums Toggenburg» weit über die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur hinaus. Kontakte und eine inspirierende Atmosphäre sind für Jungunternehmerinnen und -unternehmer wichtig. Dazu beitragen soll auch der monatliche «Macher-Treff», für den jeweils Persönlichkeiten eingeladen werden, die über Themen aus dem Bereich «Unternehmertum und Innovation» sprechen. «Wir möchten noch stärker mit Firmen kooperieren», erläutert Kobelt. Sie könnten beispielsweise im «Macherzentrum Toggenburg» Arbeitsplätze «sponsern» und ihren Angestellten tageweise zur Verfügung stellen.

«In letzter Zeit melden sich vermehrt auch Leute aus den kleinen Dörfern des Tals, die wissen wollen, wie der Co-Working-Space funktioniert», stellt Kobelt fest. «Das ist ein gutes Zeichen. In den Köpfen im Toggenburg beginnt sich etwas zu ändern.» Der Aufbruch könnte gelingen. Nach dem Vorbild des «Macherzentrums Toggenburg» entstehen nun ähnliche Angebote in den Toggenburger Gemeinden Kirchberg, Nesslau und Degersheim.

Die Niederschwelligkeit des Angebots sei zentral, ist Mathias Müller überzeugt. In der ersten Phase brauche es zudem eine gewisse Unterstützung und einen Vertrauensvorschuss seitens der Behörden. «Stellt man Räume zur Verfügung und schafft man für die Menschen neue Möglichkeiten, so investiert man immer auch in diese Menschen.»

Lokal starten – regional entwickeln

Gelder der Neuen Regionalpolitik (NRP) erhielt das «Macherzentrum Toggenburg» nicht. Der Kanton St. Gallen entschied, Co-Working-Initiativen grundsätzlich nicht über die NRP zu unterstützen. Anders verhält es sich bei der übergeordneten Initiative «Ort für Macher*innen». Diese hat zwar ihren Ursprung in Lichtensteig, ist aber regional auf das ganze Toggenburg ausgerichtet und bildet eine Klammer um verschiedene Aktivitäten. Unter ihrem Dach findet das «Macherzentrum Toggenburg» ebenso Platz wie das «Rathaus für Kultur», Gesellschaftsprojekte wie die «Familienzentren Toggenburg», die Nachbarschaftshilfe und Freiwilligenarbeit unter dem Namen «Zeitgut Toggenburg» sowie ein «Zukunftsbüro».

Im Jahr 2019 bewarb man sich für ein «Modellvorhaben Nachhaltige Raumentwicklung», die der Bund unterstützt. Da aber ein solches nicht zustande kam, stellte der Kanton St. Gallen eine Unterstützung im Rahmen der NRP in Aussicht. In der Diskussion dazu habe man sich schliesslich auf zwei Themenfelder fokussiert, sagt Markus Schmid von der Standortförderung im Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St. Gallen: zum einen auf den Fach- und Arbeitskräftemangel – besonders auf neue Arbeitsformen («NewWork»), Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Wiedereinstieg, Teilzeit) und das Arbeitskräftepotenzial 50+ (neue Arbeitsmodelle, innovative Ansätze) – und zum anderen auf die Arealentwicklung. In Lichtensteig gebe es dafür geeignete Areale, etwa eine leerstehende Fabrik. Zudem schmiedet man Pläne für eine Gewerbe- und Kreativwerkstatt als Ergänzung zum «Macherzentrum Toggenburg». Die lokalen Initiativen, ausgelöst primär durch die kommunale Strategie, gewinnen an Dynamik und strahlen immer stärker regional aus.

regiosuisse.ch/nrp– lichtensteig.ch/ministadt2025 – macherzentrum.ch – ortfuermacher.ch –rathausfuerkultur.ch – familienzentren-toggenburg.ch – espacesuisse.ch