Quelles sont les opportunités que les nouvelles formes de travail flexibles offrent aux espaces ruraux et aux régions de montagne? Deux experts et une experte de l’aménagement du territoire et du développement régional ont discuté de cette question lors d’une vidéoconférence: Rahel Meili, cheffe de projet au Centre régional et économique du Haut-Valais SA, Peder Plaz, directeur du Forum économique des Grisons, et Daniel Studer, initiateur et président de la coopérative responsable de la «Plattform Haslital». Voici leur conclusion: les formes de travail flexibles offrent des possibilités de développement non seulement économique, mais aussi social, à condition que chaque région développe des solutions autonomes.

regioS: Faute de données, on ne peut actuellement que spéculer sur l’importance des changements structurels résultant des formes de travail flexibles pour l’espace rural et les régions de montagne. Rahel Meili, qu’observez-vous par exemple dans votre région, le Haut-Valais? Quelle importance y ont déjà les nouvelles formes de travail flexibles?

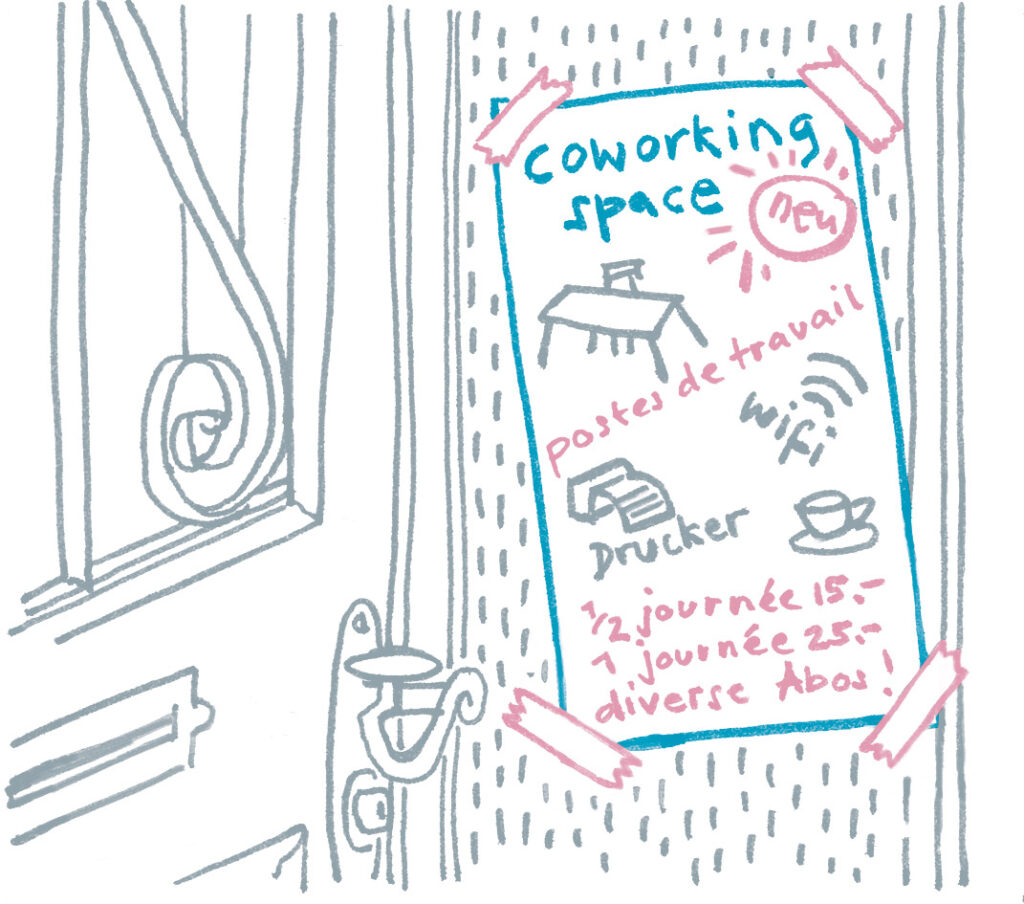

Rahel Meili: Ce thème n’apparaît que lentement dans le Haut-Valais. Il y a par exemple à Saas Fee une initiative qui vise à mettre en place un espace de co-working. Il est aussi question de co-working à Viège et à Brigue, mais ce sont des centres plus urbains. Si nous nous focalisons sur les régions de montagne, c’est Fiesch qui me vient à l’esprit. Un centre d’affaires comprenant notamment un espace de co-working y sera construit. Il est aussi partout question de numérisation, par exemple avec le projet Interreg « Smart Villages » du Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) auquel participent aussi quelques communes haut-valaisannes.

Les formes de travail flexibles constituent-elles déjà un facteur économique dans le canton des Grisons?

Peder Plaz: Il n’existe pas encore de statistiques pour la Suisse. Mais nous observons depuis 10 à 15 ans une migration des personnes âgées. De plus en plus de gens vont vivre leur retraite à la montagne. Il s’agit de personnes qui souhaitent revenir dans leur région d’origine pour leurs vieux jours, ou qui choisissent un appartement de vacances comme résidence permanente.

Quelle est l’importance de la «Plattform Haslital», déjà établie à Meiringen?

Daniel Studer: Il serait exagéré de déjà parler d’un facteur économique. Je constate toutefois que notre situation n’est pas mauvaise du tout suite aux évaluations de la demande que nous avons faites pour préparer le projet «Plattform Haslital». Nous comptons aujourd’hui plus d’une douzaine d’abonnés – c’est ainsi que nous appelons les usagers de la plateforme – qui y entrent et sortent régulièrement. Ce chiffre comprend aussi la start-up innovenergy, qui a son siège principal auprès de la plateforme et emploie maintenant plusieurs personnes. Nous observons qu’une interconnexion passionnante se produit entre personnes provenant de différents sites, de différentes branches et qui bénéficient de différents types de contrats de travail. Nous en sommes ravis, puisque cette mise en réseau fait partie de notre concept, et nous y voyons un grand potentiel de développement.

En quoi est-il utile aux régions de montagne d’attirer de nouveaux habitants grâce aux formes de travail flexibles?

Rahel Meili: En principe le fait que davantage de gens habitent, consomment et paient des impôts sur place constitue un bénéfice pour une région. C’est également un avantage que les villages soient animés toute la journée et non uniquement aux heures de pointe.

Peder Plaz: Le tourisme constitue la colonne vertébrale économique des Alpes centrales, trop éloignées pour les pendulaires des villes. Mais il a eu des ratés au cours des trente dernières années. Dans cette situation, le nouveau phénomène de légère flexibilisation du poste de travail, qui peut aussi être aménagé par exemple dans une résidence secondaire de cet espace alpin, arrive à point nommé. Il suscite l’espoir que l’importance économique du tourisme commercial puisse évoluer en direction de l’économie résidentielle. Les résidences secondaires sont un thème important à cet égard. Les forces se déplacent lorsque les propriétaires de résidences secondaires se rendent à la montagne non seulement pour skier, mais aussi pour travailler. Aux skieuses et aux skieurs qui travaillent accessoirement sur leur lieu de vacances se joignent les personnes âgées déjà citées qui font de leur résidence secondaire leur domicile principal. Il sera toutefois encore plus déterminant de réussir à recruter aussi des familles comme résidents des régions de montagne grâce aux formes de travail flexibles. Nous avons vu pendant la pandémie du coronavirus que les conditions numériques sont réunies. Il y a toute-fois des insuffisances et des lacunes dans les structures sociales, par exemple dans l’accueil des enfants. Les deux parents souhaitent en outre trouver un travail qualifié à une distance raisonnable de leur domicile.

Rahel Meili: Le résultat d’une étude de l’Université de Bâle montre que ce sont plutôt des gens bien formés venant de certaines branches comme la finance et les assurances qui peuvent travailler de manière flexible. Si nous voulons cibler ces gens, nous devons analyser précisément leurs besoins. Nous devons savoir s’ils ont besoin d’autres infrastructures que des crèches, afin qu’ils se sentent vraiment bien en région de montagne et souhaitent aussi y travailler. Que souhaitent-ils précisément : désirent-ils vraiment un espace de co-working spécifique ou préfèrent-ils un café de co-working où ils boivent un café quand ils en ont envie, travaillent deux heures, puis peuvent retourner dans leur appartement de vacances ? Cette analyse des besoins doit encore se faire beaucoup plus en profondeur.

Quels sont les facteurs de succès de la «Plattform Haslital», qui a visiblement bien démarré?

Daniel Studer: À la différence de l’Engadine, le Haslital ne dépend pas que du tourisme. Il existe aussi d’autres branches à Meiringen et dans les communes avoisinantes. Nous avons tenu compte de cette structure économique mixte lors de l’analyse des besoins. En regardant la statistique des pendulaires, nous avons constaté qu’il y a à Meiringen environ 190 pendulaires sortants qui consacrent plus d’une heure par trajet vers leur lieu de travail. Dans notre cas, ils vont plus loin que Thoune. Ils travaillent par exemple un ou deux jours par semaine à Berne, à Lucerne ou à Zurich et trois ou quatre jours à Meiringen. Nous avons ciblé ces pendulaires de longue distance et plusieurs d’entre eux sont maintenant abonnés à la plateforme. Pendant la phase de conception, nous avons pris conscience qu’un espace de co-working ne doit pas seulement être pratique. L’essentiel est d’offrir une bonne atmosphère, et la décoration des locaux peut y contribuer fortement. Nous tenions également à apporter un peu d’urbanité dans le centre rural. J’entends par là surtout une certaine densité ou diversité sociale et de nouvelles histoires. Nous essayons de réaliser cet objectif en proposant des lieux de rencontre, des événements culturels et sociaux, des conférences, des séminaires, des expositions, etc. Un avantage essentiel de notre offre est de réduire le trafic pendulaire. Nous contribuons ainsi à la protection du climat et améliorons la qualité de vie des pendulaires.

regioS: Dans le Haut-Valais, comment déterminez-vous les groupes cibles potentiels et par quel moyen essayez-vous de les atteindre?

Rahel Meili: Nous devons discerner si les gens vivent réellement en région de montagne et y ont leur domicile principal ou s’ils ne souhaitent n’y accomplir qu’une partie de leur travail. Pour les gens qui souhaitent réellement vivre en région de montagne, nous essayons d’améliorer la qualité de vie sur place. Il faut surtout de bonnes infrastructures sociales. Pour les co-workers et les télétravailleurs qui séjournent plutôt temporairement à la montagne, l’offre touristique et les possibilités de détente restent importantes. Les touristes journaliers souhaitent qu’il y ait des casiers à la gare pour y déposer leur ordinateur pendant qu’ils font du ski de fond ou de la randonnée, puis pouvoir encore travailler deux heures dans le train quand ils rentrent à la maison.

Monsieur Plaz, comment vous adressez-vous aux résidents potentiels venant de la plaine?

Peder Plaz: Je distinguerais trois groupes. Il y a ceux qui utilisent l’espace de co-working pendant leurs vacances, par exemple à Laax, et n’attendent pas d’autres infrastructures. Pour les retraités, il s’agit avant tout de créer une culture de l’accueil. Les régions de montagne doivent faire comprendre aux seniors que leur présence est désirée. Elles doivent en outre leur offrir un bon accès aux soins de santé, y compris aux soins à domicile. Le taux d’imposition est aussi un critère décisif pour que quelqu’un soit disposé à transférer son domicile. Le plus difficile est de s’adresser au troisième groupe, celui des familles. Car la seule chose que les régions de montagne peuvent leur offrir à coup sûr est l’infrastructure numérique. De bons emplois pour les deux parents constituent souvent le point crucial. Dès que des enfants entrent en jeu, la question se pose aussi de savoir si les parents souhaitent les scolariser dans le canton des Grisons ou peut-être de préférence dans celui de Zurich. Ce choix dépend des passerelles existant dans le système de formation. Nous ne sommes qu’au début du recrutement des familles. Nous avons aussi besoin pour cela d’une prise de conscience et d’un changement culturel. Nous devons créer une véritable situation d’accueil, au-delà d’une identité commune des indigènes et des nouveaux arrivants. Nous parlons ici d’aspects tels que droits de cogestion, droits de cofinancement, participation à la vie associative, etc.

Rahel Meili: La situation est un peu particulière dans le Haut-Valais, car nous enregistrons actuellement une très forte croissance économique dans la vallée principale. Des entreprises comme Lonza, Matterhorn Gotthard Bahn, Scintilla et Centre hospitalier du Haut-Valais créent de nombreux nouveaux emplois. La question qui se pose est de savoir comment non seulement les communes de la vallée, mais aussi les villages de montagne peuvent en bénéficier. Afin de rehausser l’attractivité de ces derniers et de les aider à intégrer de nouveaux résidents extracantonaux ou étrangers, le Centre régional et économique du Haut-Valais a lancé le programme de développement régional wiwa de concert avec ces entreprises, les communes, Valais/Wallis Promotion, la Chambre valaisanne de tourisme et Business Valais.

Quels acteurs sont-ils particulièrement sollicités lorsqu’il s’agit de développer les formes de travail flexibles pour les régions de montagne et inversement d’équiper les régions de montagne pour les formes de travail flexibles?

Rahel Meili: En tant que responsables du développement régional, nous pouvons créer les infrastructures nécessaires avec les communes et élaborer les business plans appropriés. Mais le plus important est qu’un changement culturel ait lieu dans l’économie. Les différentes firmes doivent prendre conscience que leurs employés peuvent aussi travailler plusieurs jours par semaine à l’extérieur de l’entreprise: à domicile ou ailleurs. Nous pouvons les sensibiliser à ce processus et communiquer les offres correspondantes, mais le changement de culture doit avoir lieu au sein des entreprises.

Peder Plaz: À moyen et à long terme, les communes peuvent obtenir d’importants résultats en créant de bonnes conditions-cadre en termes de stratégie fiscale, d’infrastructure familiale et de mentalité d’accueil. Actuellement, la crise du coronavirus est un facteur d’accélération pour le télétravail. La plupart des entreprises ont probablement remarqué que l’on peut aussi très bien travailler depuis la maison. De nombreux employés ont également appris à se servir des vidéoconférences. Nous constatons en outre combien il est agréable de vivre avec moins de trafic pendulaire.

Les formes de travail flexibles en région de montagne pourraient-elles connaître en fin de compte le même sort que le télétravail il y a des décennies: de grands espoirs et finalement des déceptions d’autant plus grandes?

Peder Plaz: Les formes de travail flexibles ne sont pas comparables au télétravail des années 1980. À cette époque, on pensait surtout au travail à domicile pour les collaborateurs/trices de centres d’appels. Aujourd’hui, il s’agit au contraire de conseils et de services spécialisés, de juristes et d’ingénieurs, de créateurs d’entreprises et d’indépendants travaillant à domicile. Cependant, je ne crois pas que l’on travaillera cinq jours par semaine à domicile à la montagne. La demande porte plutôt sur une combinaison de travail présentiel, de travail à domicile et de tâches familiales. Car la tendance vers des formes de travail flexibles est liée à la tendance sociale qui accorde une importance toujours plus grande à la famille, aux loisirs et à une répartition moderne des rôles.

Daniel Studer: Je vois cette question de manière analogue, d’autant plus que je pratique moi-même les nouvelles formes de travail. Je travaille à Berne deux ou trois jours par semaine parce que je souhaite voir et rencontrer physiquement mes collègues de travail. Je passe le reste de mon temps de travail à Meiringen avec d’autres gens, à la plateforme. J’y remarque l’importance d’avoir sur place des gens motivés qui connaissent et mettent en œuvre les avantages des formes de travail flexibles et les possibilités qui en résultent. Ici, nous œuvrons bénévolement en tant que coopérative. Nous le faisons très volontiers parce que nous y voyons l’intérêt général, avons du plaisir et bénéficions de l’approbation et du soutien de divers côtés.

Rahel Meili: Les régions de montagne tireront durablement profit des nouvelles formes de travail flexibles, mais les changements se produiront petit à petit. Bien quelques années passeront encore jusqu’à ce que la périphérie accède réellement au monde du travail numérique. La vitesse du processus dépend essentiellement des idées des acteurs locaux. La voie du succès passe non pas par n’importe quels projets, mais par des projets uniques et spécifiques à chaque lieu.