Parfois, l’avenir commence par un regard vers le passé. Lorsqu’Adrian Hirt fonde la marque Alpahirt en 2014, il fait le choix délibéré de retourner dans sa région natale des Grisons. Son objectif : produire des produits carnés dont l’origine et le savoir-faire artisanal restent pleinement traçables, tout en plaçant le bien-être animal au centre de la démarche. Cette exigence est étroitement liée à son histoire familiale : son arrière-grand-père, surnomé « Urneni », était agriculteur. Il considérait son métier comme une responsabilité envers les animaux, les produits et la région. C’est cette philosophie qu’Adrian Hirt a voulu transposer dans le présent — et la préparer pour l’avenir.

Alpahirt travaille avec environ 80 agriculteurs de montagne de la région et transforme chaque année environ 140 vaches élevées dans le respect de leur bien-être en viande naturelle. Les animaux sont nourris exclusivement avec des aliments provenant de la ferme, principalement de l’herbe et du foin. L’entreprise mise sur des circuits courts, une collaboration directe avec des partenaires régionaux et le renoncement systématique aux sels de salaison, au sucre et autres additifs artificiels. La viande est transformée avec du vin rouge, du sel naturel et des épices : elle doit rester traçable en tant que denrée alimentaire, tant dans son origine que dans sa transformation. Alpahirt travaille délibérément avec des matières premières régionales, la création de valeur régionale constituant le fondement du modèle commercial.

Du désir d’évolution à l’innovation accompagnée

Après plusieurs années consacrées au développement de son entreprise, Adrian Hirt s’est posé la question comment celle-ci pouvait continuer à évoluer tout en restant viable et fidèle à ses valeurs. L’enjeu était concret : de nouveaux produits – des saucisses à griller et à bouillir 100 % bœuf, sans sel de salaison ni additifs. Sur le plan technique, de nombreux éléments existaient déjà. Ce qui manquait, en revanche, c’était un processus d’innovation structuré, allant de l’élaboration des recettes jusqu’à l’analyse sensorielle — c’est-à-dire l’évaluation systématique du goût, de l’odeur, de la texture et de l’aspect d’un produit — en passant par son positionnement au sein de la gamme.

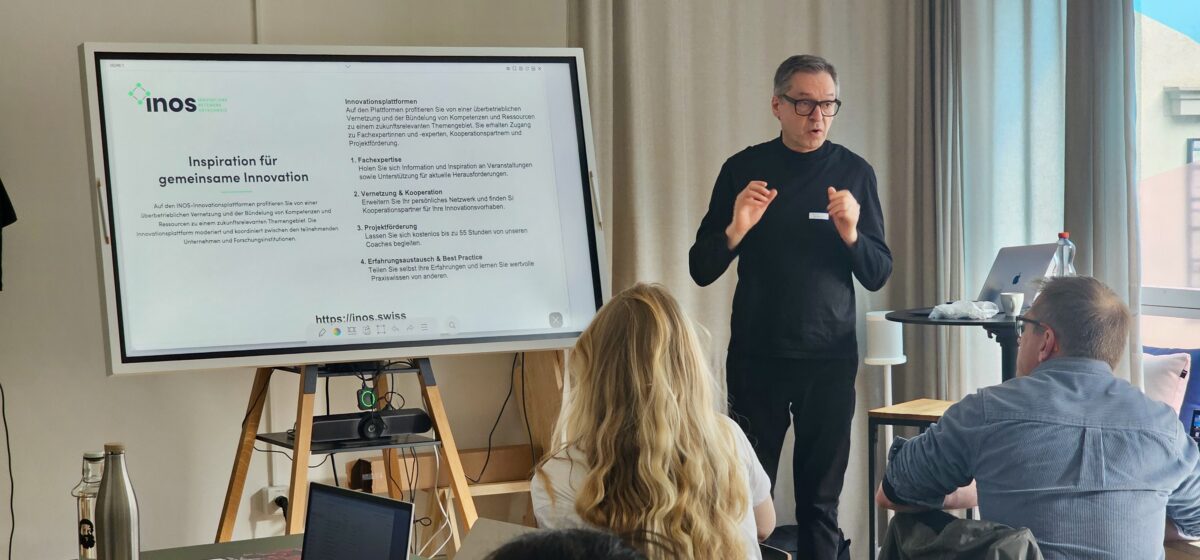

C’est là que le coaching en innovation du Réseau d’innovation de la Suisse orientale INOS est entré en jeu. Ce dernier est financé dans le cadre de la Nouvelle politique régionale (NPR) par le biais de son instrument des Systèmes régionaux d’innovation (RIS). Les RIS sont des espaces économiques fonctionnels, le plus souvent intercantonaux, qui soutiennent les entreprises dans le développement de leurs activités grâce à l’innovation. Par l’intermédiaire d’INOS, Adrian Hirt a été mis en relation avec Patrick Zbinden, spécialiste en analyse sensorielle et designer alimentaire. En tant que coach, il accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de projets d’innovation, tant sur le plan gustatif que technologique et culturel. Le processus commun a débuté par un atelier d’innovation. Les premières recettes ont été développées à l’aide de l’intelligence artificielle et de l’expérience humaine. Concrètement, des LLM (grands modèles de langage) tels que ChatGPT, Perplexity ou Mistral ont aidé à créer les recettes, à réaliser l’analyse sensorielle et, plus tard, à concevoir l’emballage et à trouver un nom.

Les résultats de l’atelier ont servi de base à l’ajustement sensoriel des recettes. Les premiers prototypes ont ensuite été testés volontairement par de nombreuses personnes afin d’obtenir une image sensorielle globale. Ce processus itératif est devenu un élément central du développement réussi du produit. Ce qui motive particulièrement Patrick Zbinden, coach INOS, lorsqu’il accompagne des coachés dans des processus d’innovation : « Lorsque les entreprises trouvent le courage d’affiner leurs idées culinaires au lieu de se contenter de copier les tendances. »

Une mise en œuvre tout au long de la chaîne de valeur

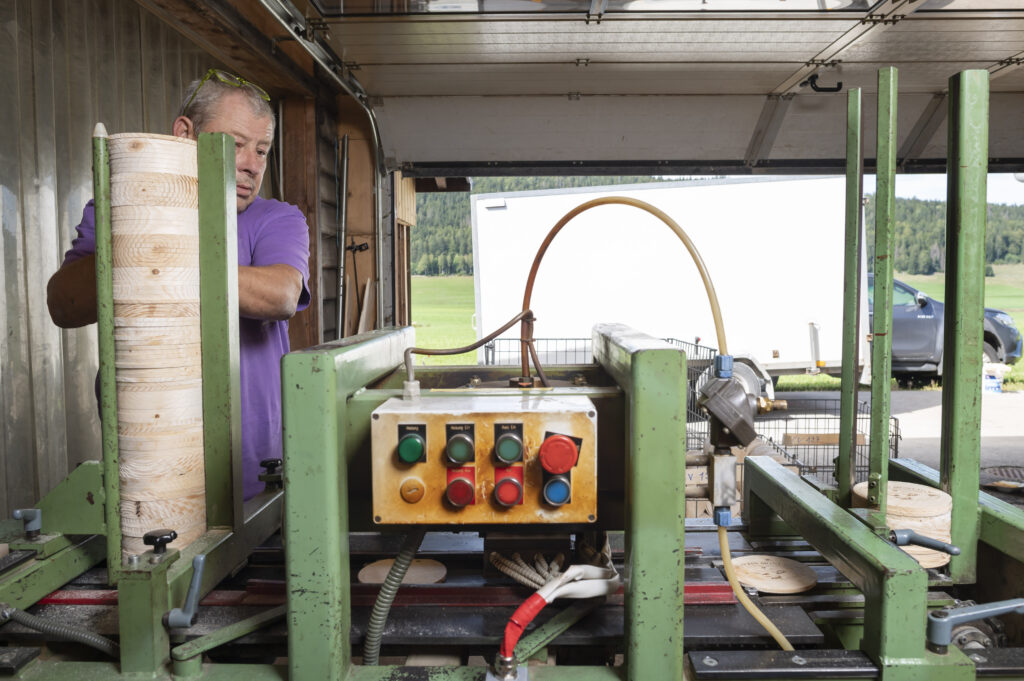

L’étape suivante concernait la mise en œuvre. Pour cela, Alpahirt a travaillé en étroite collaboration avec Samuel Helbling, maître boucher et directeur général du centre de viande Davos à Klosters. « Pour nous, bouchers, c’est un défi permanent de nous réinventer et de nous développer sans cesse, c’est-à-dire de répondre aux besoins changeants des clients et aux tendances avec des matières premières toujours identiques », explique M. Helbling.

Grâce aux coachings INOS co-financés par la NPR, les deux saucisses « Alpenblüte » et « Felsenkraft » ont finalement pu être mises sur le marché. Elles se distinguent nettement par leur profil gustatif – la première plutôt douce et florale, la seconde avec un goût plus prononcé. Toutefois, elles partagent la même philosophie : viande d’origine régionale, transformation artisanale, sans additifs. Ces deux produits ont été lancés le 1er août 2025 et sont désormais commercialisés dans toute la Suisse.

Les systèmes d’innovation régionaux (RIS) comme catalyseurs

Selon Marc Plancherel, responsable des Systèmes d’innovation régionaux (RIS) et chef Innovation au SECO / NPR, ce projet montre de manière exemplaire comment la promotion de l’innovation peut fonctionner dans les zones rurales : « Les systèmes d’innovation régionaux tels qu’INOS renforcent la dynamique d’innovation dans les régions, encouragent l’esprit d’entreprise et augmentent la valeur ajoutée régionale. C’est pourquoi ils constituent un instrument important de la Nouvelle politique régionale », explique-t-il. Les RIS se réfèrent à des espaces économiques fonctionnels, généralement intercantonaux, dans lesquels les acteurs nécessaires au processus d’innovation, tels que les entreprises, les universités et le secteur public, sont mis en réseau.

D’ici 2029, Alpahirt souhaite s’imposer comme la référence suisse en matière de viande naturelle sans additifs. L’accent est mis sur la création de valeur ajoutée régionale et le développement qualitatif. L’histoire d’Alpahirt montre comment l’origine peut devenir le point de départ de l’avenir, lorsque les entreprises sont prêtes à se développer. Bien souvent, cela nécessite aussi des instruments de soutien adaptés pour accompagner cette transformation.

Pour en savoir plus sur la NPR et son soutien aux projets régionaux :