Der Schwerpunkt der Neuen Regionalpolitik (NRP) liegt zwar darauf, die wirtschaftliche Entwicklung der Regionen längerfristig zu stärken und sie bei der Bewältigung des Strukturwandels zu unterstützen. Die Krisenintervention steht nicht im Fokus. Die Corona-Krise bietet jedoch Anlass, die bisherige Strategie kritisch zu durchleuchten. Die zentrale Frage dabei: Mit welchen Massnahmen und Projekten können sich die Regionen auf künftige Schockereignisse und generell auf einschneidende Veränderungen besser vorbereiten? Was können wir dabei allenfalls vom Ausland lernen? Klar scheint: Aspekte der Resilienz sollten künftig systematisch in die Regionalpolitik einfliessen. Doch was heisst das genau?

«In den letzten Jahren ist es uns gelungen, unsere Region stark als Destination für nachhaltigen Tourismus zu positionieren. Dies kam uns – zusammen mit dem traditionell hohen Anteil an Schweizer Gästen – in der Krise sicherlich entgegen», erklärt Martina Schlapbach, Regionalentwicklerin der Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair. Dazu beigetragen, die Auswirkungen der Krise abzufedern, hätten nicht zuletzt verschiedene NRP-Projekte, die den nachhaltigen Tourismus förderten. Ähnlich tönt es in Bezug auf die aktuelle Krisenbewältigung im Berner Oberland: Stefan Schweizer, Geschäftsführer der Regionalkonferenz Oberland Ost, ist überzeugt, dass die Region dank der NRP «insgesamt breit abgestützt reagieren konnte». Er denkt dabei ebenfalls an zahlreiche NRP-Projekte, die in jüngster Zeit realisiert worden sind und auf einen vielseitigen und abwechslungsreichen Tourismus abzielen. Allerdings wirft Schweizer die Frage auf, wie weit man sich auf eine so aussergewöhnliche Situation wie die Corona-Krise überhaupt vorbereiten kann.

Die richtigen Schlüsse ziehen

Sollte die Pandemie schnell abklingen, sodass sich die Wirtschaft rasch wieder erholen kann, liesse sie sich als einmaliger Sonderfall abhaken. Ein Ausnahmeereignis, das nicht überinterpretiert werden sollte und aus dem keine falschen Schlüsse zu ziehen sind. Doch mit der zweiten Pandemiewelle deuten die Zeichen in eine andere Richtung: Politik, Wirtschaft und Gesellschaft stehen weiterhin vor der Herausforderung, mit vereinten Kräften die Krise zu meistern und die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schäden möglichst zu begrenzen. Darüber hinaus gilt es die Auswirkungen dieses Ereignisses zügig und gründlich zu analysieren und die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Im Rahmen der NRP stellt sich die Frage, welche grundsätzlichen Schwächen die Pandemie im regionalen Wirtschaftsgefüge offengelegt hat. Dieser Aufarbeitungsprozess drängt sich speziell in jenen Regionen auf, die besonders unter den Auswirkungen der Pandemie gelitten haben. Deren Verwundbarkeit beziehungsweise Krisenexponiertheit sollte unter die Lupe genommen werden. Dabei interessiert die Beteiligten besonders, wie sich eine Region auf künftige Schocks und einschneidende Veränderungen besser vorbereiten kann. Und: Lassen sich die damit verbundenen Risiken und Gefahren bereits heute entschärfen oder vielleicht gar in Chancen umwandeln?

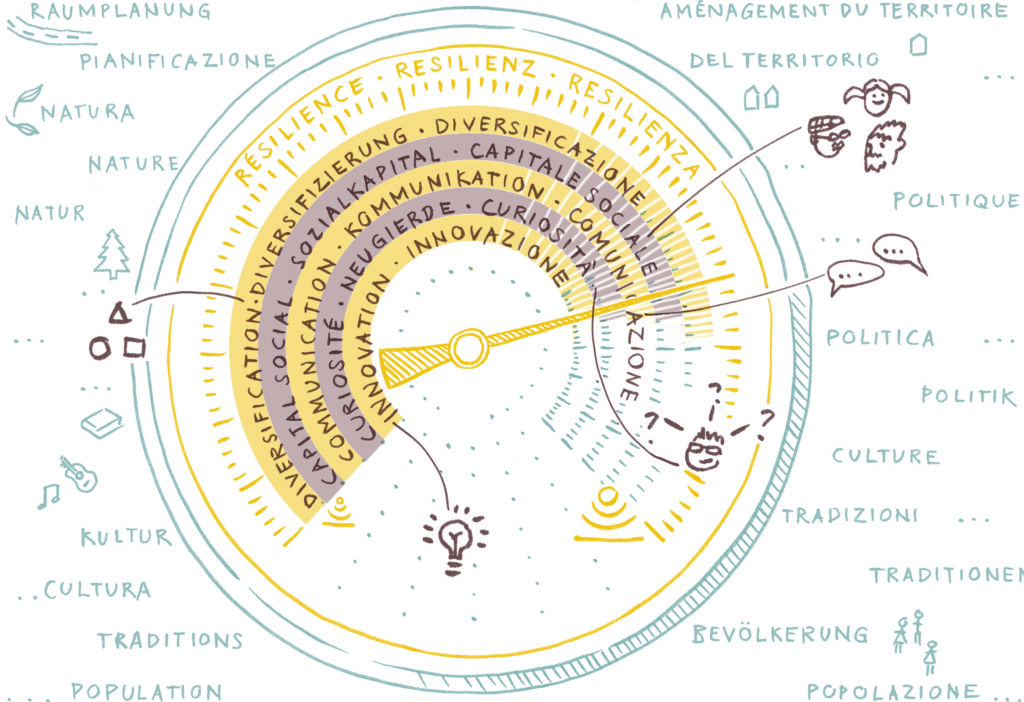

Eine Lösung könnte eine Regionalentwicklung bieten, die sich in Zukunft strikt an Aspekten der Resilienz ausrichtet. Doch was bedeutet dies? Der Begriff kommt von lateinisch «resilire», was so viel heisst wie «zurückspringen» oder «abprallen». «Resilienz» bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, nach Störungen wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzukehren. In der Psychologie ist ein resilienter Mensch gegenüber einschneidenden, schockartigen Ereignissen widerstandsfähig und bleibt auch in Krisensituationen psychisch stabil.

Seit rund zwei Jahrzehnten ist Resilienz auch Thema in der Ökonomie und der Ökologie. Genauso wie der Mensch kann auch ein komplexes System seine Strukturen und Funktionen dank laufender Anpassung selbst in heftigen Veränderungsphasen stabil und intakt halten. Es ist kein Zufall, dass der Begriff stets in Krisenzeiten Hochkonjunktur hatte und hat – während der Finanzkrise 2008, der Eurokrise 2015 oder nun in der Corona-Krise. Weltweite Vorreiter resilienzorientierter Strategien in der Raumentwicklung sind jene hundert Grossstädte, die sich 2011 dem von der Rockefeller-Stiftung initiierten internationalen Programm «Global Resilient Cities Network» angeschlossen haben. Das eigentliche Ziel seiner Bemühungen besteht darin, die Städte gegenüber klimatischen Extremereignissen und umweltbedingtem Stress resistenter zu machen.

Ein Modell und weitere Ansätze

Das aus der Stadtplanung bekannte Konzept der Resilienz hat in jüngster Zeit in der ländlichen Regionalentwicklung Einzug gehalten. Spätestens mit der Studie der ÖAR Regionalberatung GmbH «Wie gehen Regionen mit Krisen um?» von 2010 im Auftrag des österreichischen Bundeskanzleramtes ist es in unserem östlichen Nachbarland ein Thema. Die dortigen Regionalforscher kamen zum Schluss, dass resiliente Regionen in Notsituationen einen von drei möglichen Entwicklungspfaden einschlagen: Entweder überstehen sie die Krise ohne negative Veränderungen (Entwicklungspfad 1), oder sie vermögen die negativen Veränderungen nach kurzer Zeit zu kompensieren (2) oder gar zu überkompensieren (3). Im besten Fall gehen sie also gestärkt aus der Krise hervor. Resilienz ist in diesem Sinne das heilsame Gegenmittel zur Vulnerabilität. Eine resiliente Region ist fähig, in Krisensituationen ungeahnte Selbstheilungskräfte zu mobilisieren. Sie findet auf Bedrohungen und Herausforderungen rasch die richtige Antwort. Die drei Entwicklungspfade beruhen auf sozialen, ökologischen und ökonomischen Indikatoren, die sich klar identifizieren und messen lassen: Zu ihnen zählen unter anderem Bevölkerungsentwicklung, Lebenszufriedenheit, Kulturausgaben, Umweltqualität, Risikoexposition, Wertschöpfung, Durchmischung der Betriebe, Neugründungen usw. Die ÖAR Regionalberatung GmbH hat in ihrer Studie ein umfassendes Resilienzmodell entwickelt. Der Weg zur resilienten Region führt über bewusste Steuerungs-, Gestaltungs- und Ausgleichsprozesse. Diese verknüpfen das Grundprinzip der nachhaltigen Entwicklung mit wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Diversifizierung, Bildung und Weiterbildung, Zukunftsorientierung sowie Innovation und Fehlerkultur.

Mittlerweile gibt es neben dem Modell der ÖAR weitere Ansätze, die zeigen, wie Resilienz in den ländlichen und peripheren Räumen etabliert werden könnte. Gabi Troeger-Weiss, Leiterin des Lehrstuhls für Regionalentwicklung an der Technischen Universität Kaiserslautern, betreibt vor allem raumbezogene Risikoforschung. Sie untersucht, wie sich demografische, gesellschaftliche, soziale, klimatologische und wirtschaftliche Trends wie die Digitalisierung auf die Resilienz der Region von morgen auswirken könnten. Die «Ländliche Entwicklung Bayern» des Bundeslandes Bayern hat 2019 im Oberallgäu ein Pilotprojekt lanciert, das Anknüpfungspunkte identifizieren soll, wo die Resilienz in der Regionalentwicklung berücksichtigt werden kann. Pragmatisch geht das Thema «The Resilient Regions Association» an, die in Malmö (Schweden) eine politisch neutrale Plattform dafür geschaffen hat. Vertreterinnen und Vertreter von Hochschulen, Wirtschaft, Gemeinden, Regionen und Unternehmen treffen sich regelmässig, um unter dem Blickwinkel der Resilienz regionale Aufgaben zu lösen.

Einen inhaltlich breiteren Ansatz verfolgen Daniel Deimling und Dirk Raith. Die beiden Regionalforscher der Universität Graz propagieren eine alternative Vision regionaler Resilienz als zukunftsfähiges Paradigma regionaler Entwicklung. Diese Art von Resilienz sollte sich nicht in einer blossen Anpassung an externe Krisen und Schocks erschöpfen, sondern vielmehr transformativ angelegt sein und eine Reregionalisierung und Relokalisierung anstreben. Regionen sollten befähigt werden, auch völlig veränderten Bedingungen zu trotzen. Periphere Regionen könnten so den Teufelskreis aus Abwanderung und Verlust der Lebensgrundlagen durchbrechen.

Vulnerabilität und Resilienz

Das Konzept der Vulnerabilität (Verwundbarkeit, englisch «vulnerability») und der Resilienz hat sich seit den 1980er-Jahren zu einer zentralen Kategorie verschiedener akademischer Disziplinen entwickelt. Über das Fach «Geografie» hat es mitsamt den beiden Begriffen auch in der Raumentwicklung Einzug gehalten, vor allem im Zusammenhang mit Naturgefahren und dem Klimawandel. Der konzeptionelle Kern der Vulnerabilitäts- beziehungsweise der Resilienztheorie liegt in einem doppelten strukturellen Ansatz: Die Vulnerabilität ergibt sich aus externen Risiken, denen ein Raum oder eine Region ausgesetzt ist, sowie aus mangelnder Resilienz, also aufgrund eines Mangels an Mitteln, die drohenden Risiken zu bewältigen. Die Analyse der räumlichen und gesellschaftlichen Verwundbarkeit und Resilienz konzentriert sich folglich auf das Wechselspiel zwischen der Exposition gegenüber den Risiken und den Möglichkeiten, deren Auswirkungen im Ereignisfall möglichst ohne grösseren Schaden zu bewältigen.

Wisner B., Blakie P., Cannon T.: At Risk. Natural hazards, people’s vulnerability and disasters. London, 2004

Resilienz – die Zukunft nachhaltiger Regional- und Raumentwicklung

In der Schweiz ist Resilienz vor allem in der Forschung schon länger ein Thema, unterschwellig aber auch in der Umsetzung der NRP. «Viele Massnahmen der NRP zielen darauf ab, eine nachhaltige und stabilisierende Wirkung zu entfalten. Die meisten der bisher lancierten Projekte tragen zumindest zur Resilienz bei, auch wenn davon bisher kaum explizit die Rede war», erklärt Johannes Heeb, Leiter des Weiterbildungsbereichs «formation-regiosuisse». «Allerdings», unterstreicht er, «fehlte bei alldem bis jetzt der systematische Ansatz.» Das soll sich nun ändern. Mit dem Online-Weiterbildungsmodul «Resiliente Regionen entwickeln» hat formation-regiosuisse diesen Herbst das Thema konkret angepackt. Das Webinar richtete sich an sämtliche Akteurinnen und Akteure der Regionalentwicklung. Es ermöglichte ihnen, sich mit den Grundlagen der Resilienz vertraut zu machen und konkrete Handlungsansätze für die Praxis zu entwickeln. «Wir brechen die verfügbaren theoretischen Konzepte auf die Praxisebene der Regionen herunter», so Heeb. Agilität, Innovation, Team- und Projektkultur sowie Prävention werden als operative Elemente im Resilienz-Management eingesetzt. «Unser Ziel ist es», betont Heeb, «die Regionen darin zu befähigen, auf Veränderungen und Krisen stabilisierend zu reagieren und als Auslöser von Innovation und weiterer Entwicklung zu nutzen.»

Regionen resilienter zu machen, beruht demnach auf einem vielschichtigen Prozess. Ein «Resilienzbarometer», wie es das Pestel-Institut in Hannover entwickelt hat, könnte den Regionen helfen, im Streben nach Resilienz nicht blind entscheiden zu müssen. Das Instrument analysiert und misst mittels 18 Indikatoren die Verletzbarkeit/Verwundbarkeit einer Region. Es hilft abzuschätzen, wie weit eine Region im Krisenfall handlungsfähig bleibt. Ausserdem zeigt es, wie diese Handlungsfähigkeit mittels Ressourcenausstattung, Sozialkapital und Flexibilität präventiv verbessert werden kann. Das primär für Regionen in der EU entwickelte «Resilienzbarometer» könnte – auf Schweizer Verhältnisse eingestellt – auch für die NRP-Regionen ein durchaus nützliches Instrument werden.

Wie lässt sich eine Region resilienter machen?

Als Vorsorgeinstrument zielt Resilienz darauf ab, die Verwundbarkeit beziehungsweise die Krisenexposition einer Region und Klumpenrisiken zu reduzieren. Folgende Strategien tragen dazu bei:

- Diversifizierung der Wirtschaft anstatt Monostruktur – also mehrere Branchen, unterschiedlich grosse Unternehmen, vielseitige Markt-, Arbeits- und Wohnbeziehungen.

- Humanressourcen und Sozialkapital – hohes Bildungsniveau mit breit einsetzbaren Fachkräften, ausgewogene Bevölkerungs- und Altersstruktur.

- Eine effiziente und aktiv gestaltete regionale Governance mit zukunftsweisenden Strategien, die auf den regionalen Stärken aufbauen.

- Zukunftsorientierung und frühzeitiges Erkennen langfristiger Entwicklungen (wie dies im Rahmen der NRP über Regionale Entwicklungsstrategien/RES angestrebt wird, vgl. «regioS 17»).

- Veränderungsbereitschaft, Flexibilität, Agilität, Innovationsfähigkeit, Multidisziplinarität.

- Lern- und Kooperationsfähigkeit, dichte Kommunikationsnetze, kurze Feedbackwege, Neugierde und Offenheit.

Letztlich ist Resilienz kein Zielzustand, sondern ein Prozess, der mithilfe einer spezifischen Methodik zur nachhaltigen Entwicklung einer Region und zu einem besseren Umgang mit Krisen führt.

Modellvorhaben im Oberwallis

Pionierarbeit in dieser Hinsicht leistet das Beratungsbüro EBP in Zusammenarbeit mit der Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis AG (RWO). EBP hat ein Analysetool zur räumlichen Resilienz entwickelt, das teils auf den erwähnten internationalen Konzepten (Rockefeller-Stiftung, Pestel-Institut, Deutsche Bundesanstalt für Strassenwesen usw.) beruht. Dieses wird nun im Modellvorhaben «Resiliente Bergregionen: Eigenstärken nutzen in der Region Oberwallis» erstmals in Schweizer Berggebieten getestet, und zwar in der Gemeinde Mörel-Filet und im Lötschental. «Das Analysetool beruht auf einem Fragebogen mit 10 Themenfeldern, 21 Subthemen und 80 Indikatoren, die wir nicht nur anhand von Zahlen und Statistiken, sondern auch von qualitativen Fragen an die lokalen Akteure genauer unter die Lupe nehmen», erläutert Projektleiter Christian Willi. Ziel des Modellvorhabens ist es, die Ergebnisse der Resilienzanalyse in eine Regionale Entwicklungsstrategie (RES) für die Oberwalliser Berggemeinden einfliessen zu lassen, die auch einen konkreten Massnahmenkatalog umfasst. Der Lead für die Analyse liegt bei EBP. Die Umsetzung der Massnahmen im Rahmen der Entwicklungsstrategie erfolgt vor allem zusammen mit der RWO und weiteren regionalen Akteurinnen und Akteuren. Das Projekt ist Teil der Modellvorhaben «Nachhaltige Raumentwicklung des Bundes 2020–2023». «Die aus diesem Pilotprojekt gewonnenen Erkenntnisse können genutzt werden, um auch in anderen Regionen eine Resilienzkultur zu etablieren», betont Willi, mit dem Ziel, dass Resilienzbewusstsein künftig systematisch in sämtliche Regionalen Entwicklungsstrategien (RES) und die entsprechenden Massnahmen und Projekte einfliesst.

Bottom-up – aus den Regionen

Die Corona-Krise hat die Verwundbarkeit der Regionen schonungslos aufgezeigt. Allerdings ist sie lediglich eines von vielen Krisen- und Bedrohungsszenarien. Umso dringender stellt sich für die Zukunft die Frage der Risikominimierung und Prävention. Martina Schlapbach von der Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair ist überzeugt, dass grundsätzlich jede strukturschwache Region resilienter gemacht werden kann. Sie plädiert aber bei der Umsetzung für regional angepasste Lösungen. «Man sollte bedenken, dass Strukturschwäche innerhalb einer Region ganz anders wahrgenommen und definiert wird als ausserhalb. Resilienz muss folglich genau auf die Bedürfnisse der Bevölkerung abgestimmt werden.» In der Corona-Krise habe sich die aktuelle Entwicklungsstrategie jedenfalls bewährt, führt sie weiter aus. «Wir wurden darin bestärkt, den eingeschlagenen Weg in Zukunft noch stärker zu forcieren.» Es bedeutet, dass die Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair noch gezielter auf nachhaltigen Tourismus setzen will. Zudem soll der Ausbau digitaler Infrastrukturen und virtueller Austauschplattformen die Rahmenbedingungen für flexible Arbeits-, Wohn- und Lebensmodelle weiter verbessern. «Und abgestimmt auf die Bedürfnisse der Unternehmen und der Bevölkerung wollen wir auch Experimente wagen», so Schlapbach.

Stefan Schweizer meint: «Auf die Stärkung der Handlungsmöglichkeiten einer Region in Krisensituationen hinzuarbeiten, ist immer sinnvoll.» Allerdings hat er Bedenken in Bezug auf das Verhältnis von Aufwand und Nutzen. «Ob und in welchem Umfang Resilienz strategisch entwickelt und operationell umgesetzt werden soll, muss jede Region für sich beurteilen.»

regiosuisse-Themendossier «Resilienz in der Regionalentwicklung»

Wie können Regionen resilienter werden, um auf zukünftige Schocks besser vorbereitet zu sein und gestärkt daraus hervorzutreten? Das regiosuisse-Themendossier bietet einen Einstieg ins Thema und mögliche Ansätze für die Umsetzung in den Regionen: regiosuisse.ch/resilienz

regiosuisse.ch/nrp – modellvorhaben.ch

Literatur

Resiliente Regionen. Zur Intelligenz regionaler Handlungssysteme. In: «Multidisziplinäre Perspektiven der Resilienzforschung», pag. 295–332. Robert Lukesch. Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2016.

Regionale Resilienz. Zukunftsfähig Wohlstand schaffen. Dirk Raith, Daniel Deimling, Bernhard Ungericht, Eleonora Wenzel. Metropolis Verlag, 2017.

Wie gehen Regionen mit Krisen um? Eine explorative Studie über die Resilienz von Regionen. Robert Lukesch, Harald Payer, Waltraud Winkler-Rieder. Wien, 2010.

La résilience, un outil pour les territoires ? Clara Villar (Cerema) e Michel David (MEDDE/CGDD). IT-GO Rosko, 2014.

La résilience en trois actes: résistance, reset et relance. Xavier Comtesse, Mathias Baitan.

La resilienza territoriale: un concetto polisemico per lo sviluppo delle scienze regionali». Paolo Rizzi. Scienze Regionali, 1/2020.

Resilienza e vulnerabilità nelle regioni europee. Paola Graziano und Paolo Rizzi. Scienze Regionali, 1/2020.